58

Leo Planiscig.

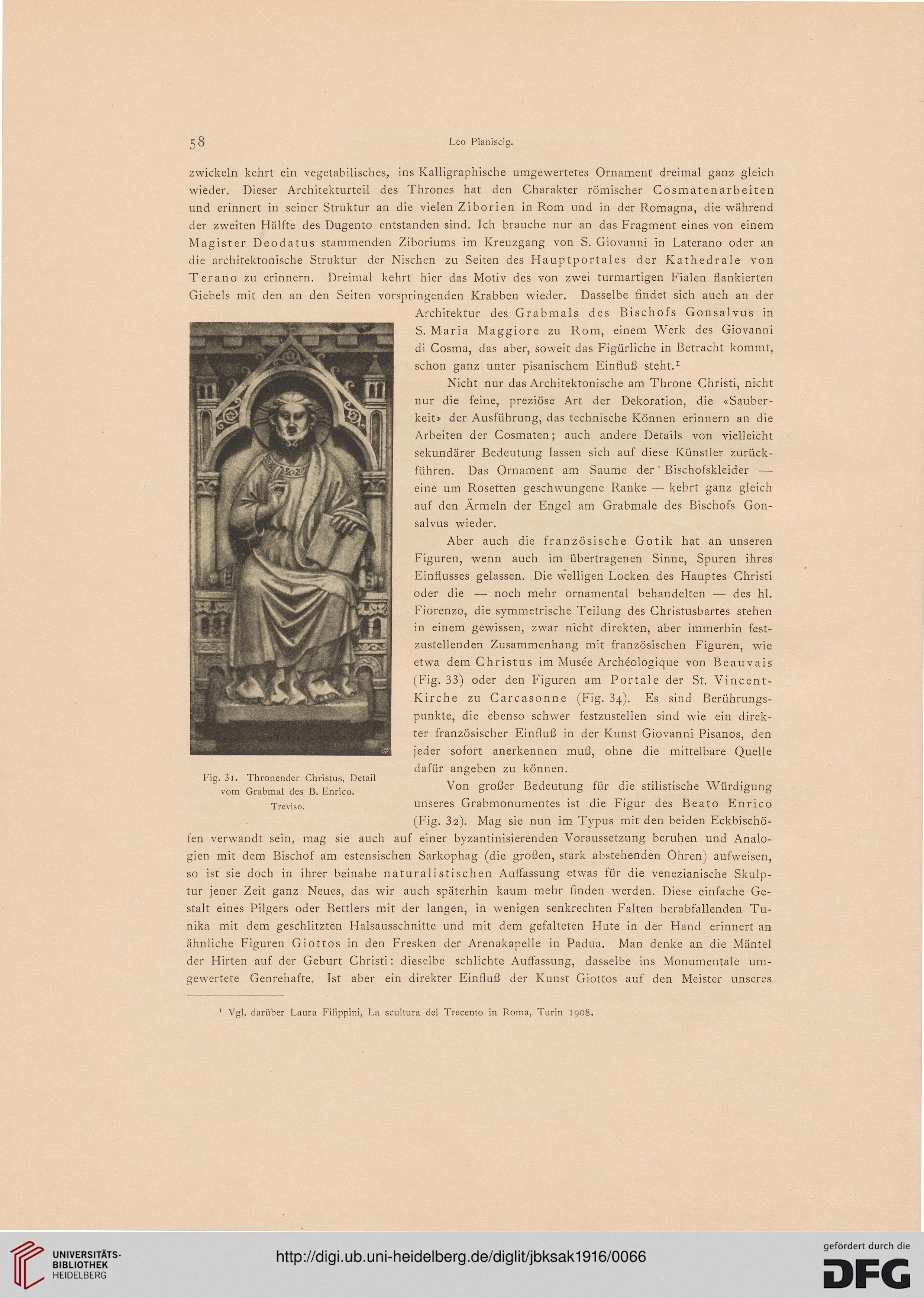

zwickein kehrt ein vegetabilisches, ins Kalligraphische umgewertetes Ornament dreimal ganz gleich

wieder. Dieser Architekturteil des Thrones hat den Charakter römischer Cosmatenarbeiten

und erinnert in seiner Struktur an die vielen Ziborien in Rom und in der Romagna, die während

der zweiten Hälfte des Dugento entstanden sind. Ich brauche nur an das Fragment eines von einem

Magister Deodatus stammenden Ziboriums im Kreuzgang von S. Giovanni in Laterano oder an

die architektonische Struktur der Nischen zu Seiten des Hauptportales der Kathedrale von

Terano zu erinnern. Dreimal kehrt hier das Motiv des von zwei turmartigen Fialen flankierten

Giebels mit den an den Seiten vorspringenden Krabben wieder. Dasselbe findet sich auch an der

Architektur des Grabmals des Bischofs Gonsalvus in

S. Maria Maggiore zu Rom, einem Werk des Giovanni

di Cosma, das aber, soweit das Figürliche in Betracht kommt,

schon ganz unter pisanischem Einfluß steht.1

Nicht nur das Architektonische am Throne Christi, nicht

nur die feine, preziöse Art der Dekoration, die «Sauber-

keit» der Ausführung, das technische Können erinnern an die

Arbeiten der Cosmaten; auch andere Details von vielleicht

sekundärer Bedeutung lassen sich auf diese Künstler zurück-

führen. Das Ornament am Saume der ' Bischofskleider —

eine um Rosetten geschwungene Ranke — kehrt ganz gleich

auf den Ärmeln der Engel am Grabmale des Bischofs Gon-

salvus wieder.

Aber auch die französische Gotik hat an unseren

Figuren, wenn auch im übertragenen Sinne, Spuren ihres

Einflusses gelassen. Die welligen Locken des Hauptes Christi

oder die — noch mehr ornamental behandelten — des hl.

Fiorenzo, die symmetrische Teilung des Christusbartes stehen

in einem gewissen, zwar nicht direkten, aber immerhin fest-

zustellenden Zusammenhang mit französischen Figuren, wie

etwa dem Christus im Musee Archeologique von Beauvais

(Fig. 33) oder den Figuren am Portale der St. Vincent-

Kirche zu Carcasonne (Fig. 34). Es sind Berührungs-

punkte, die ebenso schwer festzustellen sind wie ein direk-

ter französischer Einfluß in der Kunst Giovanni Pisanos, den

jeder sofort anerkennen muß, ohne die mittelbare Quelle

dafür angeben zu können.

Von großer Bedeutung für die stilistische Würdigung

unseres Grabmonumentes ist die Figur des Beato Enrico

(Fig. 32). Mag sie nun im Typus mit den beiden Eckbischö-

fen verwandt sein, mag sie auch auf einer byzantinisierenden Voraussetzung beruhen und Analo-

gien mit dem Bischof am estensischen Sarkophag (die großen, stark abstehenden Ohren) aufweisen,

so ist sie doch in ihrer beinahe naturalistischen Auffassung etwas für die venezianische Skulp-

tur jener Zeit ganz Neues, das wir auch späterhin kaum mehr finden werden. Diese einfache Ge-

stalt eines Pilgers oder Bettlers mit der langen, in wenigen senkrechten Falten herabfallenden Tu-

nika mit dem geschlitzten Halsausschnitte und mit dem gefalteten Hute in der Hand erinnert an

ähnliche Figuren Giottos in den Fresken der Arenakapelle in Padua. Man denke an die Mäntel

der Hirten auf der Geburt Christi: dieselbe schlichte Auffassung, dasselbe ins Monumentale um-

gewertete Genrehafte. Ist aber ein direkter Einfluß der Kunst Giottos auf den Meister unseres

Fig. 3i. Thronender Christus, Detail

vom Grabmal des B. Enrico.

Treviso.

1 Vgl. darüber Laura Filippini, La scultura dcl Trecento in Roma, Turin 1908.

Leo Planiscig.

zwickein kehrt ein vegetabilisches, ins Kalligraphische umgewertetes Ornament dreimal ganz gleich

wieder. Dieser Architekturteil des Thrones hat den Charakter römischer Cosmatenarbeiten

und erinnert in seiner Struktur an die vielen Ziborien in Rom und in der Romagna, die während

der zweiten Hälfte des Dugento entstanden sind. Ich brauche nur an das Fragment eines von einem

Magister Deodatus stammenden Ziboriums im Kreuzgang von S. Giovanni in Laterano oder an

die architektonische Struktur der Nischen zu Seiten des Hauptportales der Kathedrale von

Terano zu erinnern. Dreimal kehrt hier das Motiv des von zwei turmartigen Fialen flankierten

Giebels mit den an den Seiten vorspringenden Krabben wieder. Dasselbe findet sich auch an der

Architektur des Grabmals des Bischofs Gonsalvus in

S. Maria Maggiore zu Rom, einem Werk des Giovanni

di Cosma, das aber, soweit das Figürliche in Betracht kommt,

schon ganz unter pisanischem Einfluß steht.1

Nicht nur das Architektonische am Throne Christi, nicht

nur die feine, preziöse Art der Dekoration, die «Sauber-

keit» der Ausführung, das technische Können erinnern an die

Arbeiten der Cosmaten; auch andere Details von vielleicht

sekundärer Bedeutung lassen sich auf diese Künstler zurück-

führen. Das Ornament am Saume der ' Bischofskleider —

eine um Rosetten geschwungene Ranke — kehrt ganz gleich

auf den Ärmeln der Engel am Grabmale des Bischofs Gon-

salvus wieder.

Aber auch die französische Gotik hat an unseren

Figuren, wenn auch im übertragenen Sinne, Spuren ihres

Einflusses gelassen. Die welligen Locken des Hauptes Christi

oder die — noch mehr ornamental behandelten — des hl.

Fiorenzo, die symmetrische Teilung des Christusbartes stehen

in einem gewissen, zwar nicht direkten, aber immerhin fest-

zustellenden Zusammenhang mit französischen Figuren, wie

etwa dem Christus im Musee Archeologique von Beauvais

(Fig. 33) oder den Figuren am Portale der St. Vincent-

Kirche zu Carcasonne (Fig. 34). Es sind Berührungs-

punkte, die ebenso schwer festzustellen sind wie ein direk-

ter französischer Einfluß in der Kunst Giovanni Pisanos, den

jeder sofort anerkennen muß, ohne die mittelbare Quelle

dafür angeben zu können.

Von großer Bedeutung für die stilistische Würdigung

unseres Grabmonumentes ist die Figur des Beato Enrico

(Fig. 32). Mag sie nun im Typus mit den beiden Eckbischö-

fen verwandt sein, mag sie auch auf einer byzantinisierenden Voraussetzung beruhen und Analo-

gien mit dem Bischof am estensischen Sarkophag (die großen, stark abstehenden Ohren) aufweisen,

so ist sie doch in ihrer beinahe naturalistischen Auffassung etwas für die venezianische Skulp-

tur jener Zeit ganz Neues, das wir auch späterhin kaum mehr finden werden. Diese einfache Ge-

stalt eines Pilgers oder Bettlers mit der langen, in wenigen senkrechten Falten herabfallenden Tu-

nika mit dem geschlitzten Halsausschnitte und mit dem gefalteten Hute in der Hand erinnert an

ähnliche Figuren Giottos in den Fresken der Arenakapelle in Padua. Man denke an die Mäntel

der Hirten auf der Geburt Christi: dieselbe schlichte Auffassung, dasselbe ins Monumentale um-

gewertete Genrehafte. Ist aber ein direkter Einfluß der Kunst Giottos auf den Meister unseres

Fig. 3i. Thronender Christus, Detail

vom Grabmal des B. Enrico.

Treviso.

1 Vgl. darüber Laura Filippini, La scultura dcl Trecento in Roma, Turin 1908.