Geschichte der venezianischen Skulptur im XIV. Jahrhundert.

59

Sarkophags anzunehmen? Ich glaube es nicht. Wie die cosmatesken Einflüsse in der Architek-

tur und in der Dekoration, die wir an unserem Werke nachgewiesen haben, sich im gleichen

Maße auch bei Giotto zeigen, — man vergleiche den Thron der Justitia auf den Grisaillen der

Arenakapelle oder jenen der Madonna in der Akademie zu Florenz — so ist auch der giotteske

Charakter der Figur des Beato Enrico auf eine größere Welle in der Entwicklung zurückzufuhren.

Ein römisch-toskanischer Einfluß wirkt hier ebenso wie die französische Gotik aut eine

noch mit starken byzantinischen Residuen durchtränkte Kunstrichtung. Eine Abzweigung

des während der zweiten Hälfte des Dugento in Venedig erneuerten Byzantinismus, nicht

einer autochthonen Entwicklung überlassen, sondern durch fremde Einflüsse zu einer

neuen Gestaltung gebracht. Welche Wege nun dieser römisch-toskanische Einfluß nach Ve-

nedig genommen hat, ist an diesem — in seiner Art vielleicht einzigen — Beispiel schwer fest-

zustellen. Venezianische Bildhauer haben um jene Zeit in Rom gearbeitet. Dafür zeugt jener

Johannes de Venetia, der die Evangelistensymbole über der Tür von S. Maria

di Cosmedin ausgeführt hat.1 Der Beweis für nähere Beziehungen kann aber

nicht erbracht werden. Es handelt sich hier bloß um schwer zu fassende An-

zeichen eines Einflusses, der, aus der Toskana kommend, beinahe gleichzeitig

einen viel festeren Fuß in Venedig fassen sollte.

An unseren Skulpturen hat der byzantinische Geist die Vorherrschaft. Das

Neue daran ist zufällig, wie die Qualitätsstufe. Aber gerade die hohe Qualität

dieses Werkes bewirkt seine Vereinsamung. Immerhin ist eine gewisse Analo-

gie mit einem Relief auf dem Sarkophag des sogenannten Papstes Mar-

kus im rechten Seitenschiff der Basilika von Aquileja vorhanden. Dargestellt

ist der hl. Hermagoras, die vier aquilejensischen Jungfrauen segnend (Fig. 35).

Die Figur des Heiligen erinnert an die Eckbischöfe unserer Area, namentlich in

der feinen Ausführung des Kopfes (Behandlung der Ohren). Wenn wir jedoch

das Relief an der Rückseite des aquilejensischen Sarkophags — Christus (?), un-

bärtig, zwei ihm zu Füßen kniende Oranten segnend (Fig. 36) — betrachten, so

werden wir ohne Schwierigkeit die Analogie dieser Figur mit dem hl. Pantaleon

der estensischen Sammlungen (Taf. X) feststellen können; das heißt: die Reliefs

des aquilejensischen Sarkophags hängen auch mit jener byzantinischen Richtung

zusammen, die wir als Grundlage für die trevisanische Area in Anspruch ge-

nommen haben. Daß aber der Sarkophag in Aquileja das Werk einer vorge-

rückteren Zeit ist, beweisen die knienden Orantenfiguren. Diese gehören bereits

dem Kreise des Filippo de Sanctis an, eines Künstlers, dessen uns erhaltenes Werk in den An-

fang der dreißiger Jahre des XIV. Jahrhunderts fällt.

Eine Ausnahmsstellung wie die Skulpturen der Area des Beato Enrico nimmt — freilich in

einem anderen Sinne — der Sarkophag des Dogen Giovanni Soranzo (1328) im Baptiste-

rium von S. Marco (Fig. 37) ein.2 Ein rechtwinkeliger Kasten, von Konsolen an der Wand ge-

tragen. Inmitten der Vorderseite ein Relief: der hl. Johannes d. T., das Lamm Gottes tragend. An

den Ecken zwei heilige Bischöfe.

Gabelentz3 bezeichnet dieses Werk als das älteste erhaltene Beispiel für den venezianischen

Grabmaltypus. Dabei hat er wohl die Art und Weise im Auge, in der die Reliefriguren an den

Sarkophagwänden verteilt sind. Wir können ihm ein um dreizehn Jahre älteres Beispiel — den

Sarkophag des Beato Enrico — an die Seite stellen, wo die Reliefs in gleicher Weise verteilt sind,

nur daß sich hier noch zwei Reliefs mehr an beiden Seiten befinden. Das Grabmal Soranzos ist

in der Ausführung einfacher und erreicht, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, nicht die qualitative

1 Vgl. Perkins, a. a. O. II, p. 191.

2 Giovanni Soranzo wurde 1312 zum Dogen ernannt und starb am 3l. Dezember i328.

J Gabelentz a. a. O., S. 244.

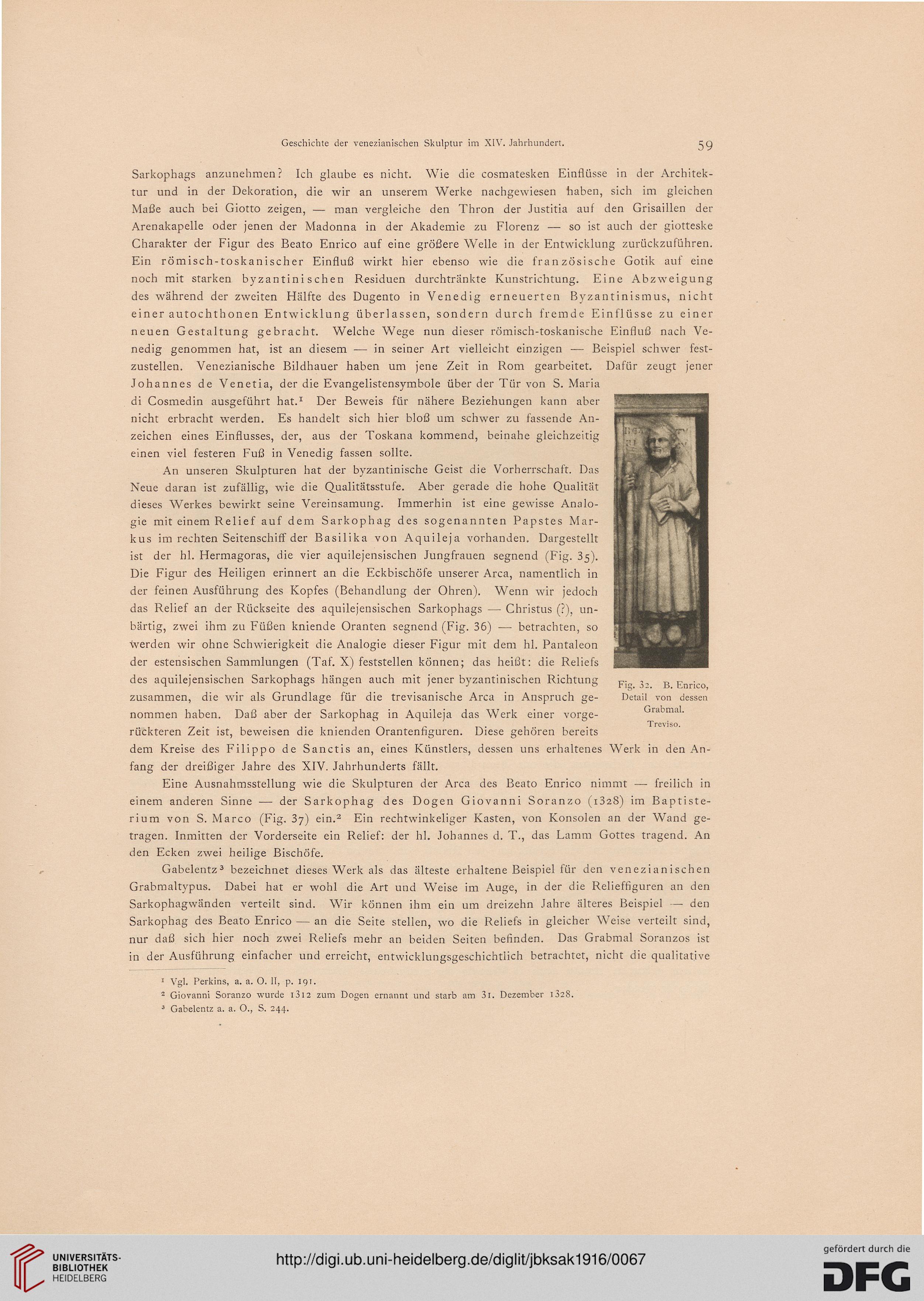

Fig. 32. B. Enrico,

Detail von dessen

Grabmal.

Treviso.

59

Sarkophags anzunehmen? Ich glaube es nicht. Wie die cosmatesken Einflüsse in der Architek-

tur und in der Dekoration, die wir an unserem Werke nachgewiesen haben, sich im gleichen

Maße auch bei Giotto zeigen, — man vergleiche den Thron der Justitia auf den Grisaillen der

Arenakapelle oder jenen der Madonna in der Akademie zu Florenz — so ist auch der giotteske

Charakter der Figur des Beato Enrico auf eine größere Welle in der Entwicklung zurückzufuhren.

Ein römisch-toskanischer Einfluß wirkt hier ebenso wie die französische Gotik aut eine

noch mit starken byzantinischen Residuen durchtränkte Kunstrichtung. Eine Abzweigung

des während der zweiten Hälfte des Dugento in Venedig erneuerten Byzantinismus, nicht

einer autochthonen Entwicklung überlassen, sondern durch fremde Einflüsse zu einer

neuen Gestaltung gebracht. Welche Wege nun dieser römisch-toskanische Einfluß nach Ve-

nedig genommen hat, ist an diesem — in seiner Art vielleicht einzigen — Beispiel schwer fest-

zustellen. Venezianische Bildhauer haben um jene Zeit in Rom gearbeitet. Dafür zeugt jener

Johannes de Venetia, der die Evangelistensymbole über der Tür von S. Maria

di Cosmedin ausgeführt hat.1 Der Beweis für nähere Beziehungen kann aber

nicht erbracht werden. Es handelt sich hier bloß um schwer zu fassende An-

zeichen eines Einflusses, der, aus der Toskana kommend, beinahe gleichzeitig

einen viel festeren Fuß in Venedig fassen sollte.

An unseren Skulpturen hat der byzantinische Geist die Vorherrschaft. Das

Neue daran ist zufällig, wie die Qualitätsstufe. Aber gerade die hohe Qualität

dieses Werkes bewirkt seine Vereinsamung. Immerhin ist eine gewisse Analo-

gie mit einem Relief auf dem Sarkophag des sogenannten Papstes Mar-

kus im rechten Seitenschiff der Basilika von Aquileja vorhanden. Dargestellt

ist der hl. Hermagoras, die vier aquilejensischen Jungfrauen segnend (Fig. 35).

Die Figur des Heiligen erinnert an die Eckbischöfe unserer Area, namentlich in

der feinen Ausführung des Kopfes (Behandlung der Ohren). Wenn wir jedoch

das Relief an der Rückseite des aquilejensischen Sarkophags — Christus (?), un-

bärtig, zwei ihm zu Füßen kniende Oranten segnend (Fig. 36) — betrachten, so

werden wir ohne Schwierigkeit die Analogie dieser Figur mit dem hl. Pantaleon

der estensischen Sammlungen (Taf. X) feststellen können; das heißt: die Reliefs

des aquilejensischen Sarkophags hängen auch mit jener byzantinischen Richtung

zusammen, die wir als Grundlage für die trevisanische Area in Anspruch ge-

nommen haben. Daß aber der Sarkophag in Aquileja das Werk einer vorge-

rückteren Zeit ist, beweisen die knienden Orantenfiguren. Diese gehören bereits

dem Kreise des Filippo de Sanctis an, eines Künstlers, dessen uns erhaltenes Werk in den An-

fang der dreißiger Jahre des XIV. Jahrhunderts fällt.

Eine Ausnahmsstellung wie die Skulpturen der Area des Beato Enrico nimmt — freilich in

einem anderen Sinne — der Sarkophag des Dogen Giovanni Soranzo (1328) im Baptiste-

rium von S. Marco (Fig. 37) ein.2 Ein rechtwinkeliger Kasten, von Konsolen an der Wand ge-

tragen. Inmitten der Vorderseite ein Relief: der hl. Johannes d. T., das Lamm Gottes tragend. An

den Ecken zwei heilige Bischöfe.

Gabelentz3 bezeichnet dieses Werk als das älteste erhaltene Beispiel für den venezianischen

Grabmaltypus. Dabei hat er wohl die Art und Weise im Auge, in der die Reliefriguren an den

Sarkophagwänden verteilt sind. Wir können ihm ein um dreizehn Jahre älteres Beispiel — den

Sarkophag des Beato Enrico — an die Seite stellen, wo die Reliefs in gleicher Weise verteilt sind,

nur daß sich hier noch zwei Reliefs mehr an beiden Seiten befinden. Das Grabmal Soranzos ist

in der Ausführung einfacher und erreicht, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, nicht die qualitative

1 Vgl. Perkins, a. a. O. II, p. 191.

2 Giovanni Soranzo wurde 1312 zum Dogen ernannt und starb am 3l. Dezember i328.

J Gabelentz a. a. O., S. 244.

Fig. 32. B. Enrico,

Detail von dessen

Grabmal.

Treviso.