146

Leo Planiscig.

cesco Dandolo-Grabmals im Seminario patriarcale, sondern in seiner ursprunglichen, dugentesken

Gestalt. Merkwürdig ist allerdings, daß dieser Einfluß, der schon längst überwunden schien, hier,

an einem gesicherten Werke der zweiten Trecentohälfte, nochmals zutage tritt. Daß aber der By-

zantinismus in Venedig nicht ausgestorben war, beweisen uns die Mosaiken von S. Marco, in

unserem speziellen Falle jene der Kapelle des hl. Isidor, die die erzählenden Szenen des Sarko-

phags wiederholen und die, trotz eines mächtigen toskanischen Einflusses und einer inneren Um-

arbeitung, noch stark im byzantinischen Banne stehen.

In diesem Zusammenhang sind noch zwei Reliefs zu

erwähnen, die zwar nicht sicher datierbar sind, die aber

derselben Kunstsphäre anzugehören scheinen, das eine mit

der Darstellung des hl. Georg (Fig. 99), das andere mit

dem hl. Theodorus (Fig. 100), beide im Baptisterium

von S. Marco.1 Die Ansicht, sie seien Werke des Tre-

cento, wurde bereits von Gabelentz2 geäußert.

Denselben antiquierten Zug wie beim hl. Isidor selbst

kann man auch an den Figuren der Vorderseite seines

Sarkophags beobachten. Wohl offenbaren auch sie die

Errungenschaften der letzten zwei Jahrzehnte, ihr Gesamt-

charakter bleibt jedoch jener der byzantinisch beeinflußten

Werke, etwa in der Art der Area des B. Enrico aus Bozen

in Treviso. Daß es am Anfange der zweiten Hälfte des

Trecento trotz der hohen Errungenschaften der De Sanc-

tis in Venedig Künstler oder Künstlerwerkstätten gab, die

— bei einer hohen Qualitätsleistung — noch zum gro-

ßen Teil mit byzantinisierenden Elementen arbeiteten, be-

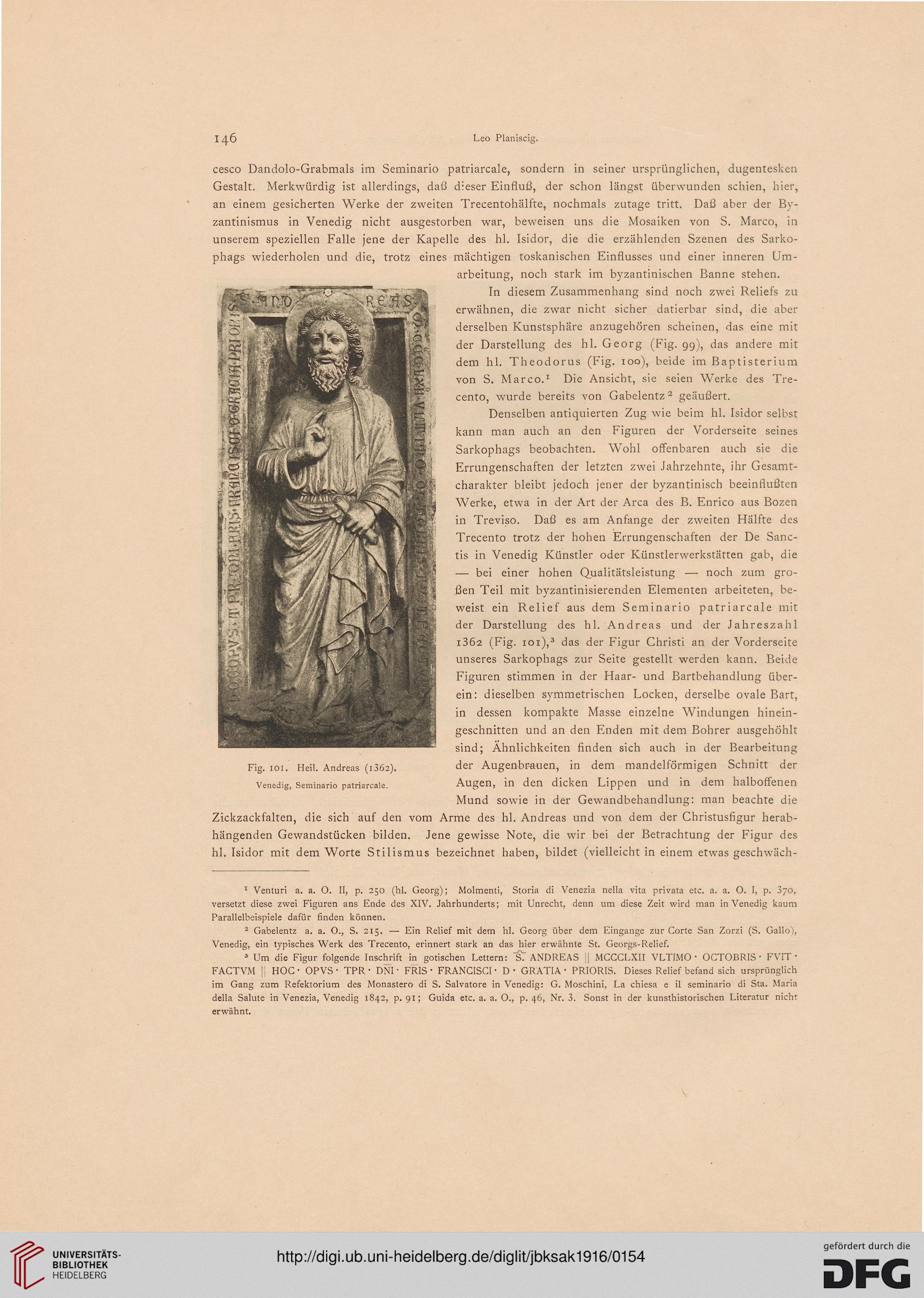

weist ein Relief aus dem Seminario patriarcale mit

der Darstellung des hl. Andreas und der Jahreszahl

i362 (Fig. 101),3 das der Figur Christi an der Vorderseite

unseres Sarkophags zur Seite gestellt werden kann. Beide

Figuren stimmen in der Haar- und Bartbehandlung über-

ein: dieselben symmetrischen Locken, derselbe ovale Bart,

in dessen kompakte Masse einzelne Windungen hinein-

geschnitten und an den Enden mit dem Bohrer ausgehöhlt

sind; Ähnlichkeiten finden sich auch in der Bearbeitung

Fig. 101. Heil. Andreas (i362). der Augenbrauen, in dem mandelförmigen Schnitt der

Venedig, Seminario patriarcale. Augen, in den dicken Lippen und in dem halboffenen

Mund sowie in der Gewandbehandlung: man beachte die

Zickzackfalten, die sich auf den vom Arme des hl. Andreas und von dem der Christusfigur herab-

hängenden Gewandstücken bilden. Jene gewisse Note, die wir bei der Betrachtung der Figur des

hl. Isidor mit dem Worte Stilismus bezeichnet haben, bildet (vielleicht in einem etwas geschwäch-

1 Venturi a. a. 0. II, p. 250 (hl. Georg); Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata etc. a. a. O. I, p. 370.

versetzt diese zwei Figuren ans Ende des XIV. Jahrhunderts; mit Unrecht, denn um diese Zeit wird man in Venedig kaum

Parallelheispiele dafür finden können.

2 Gabelentz a. a. O., S. 215. ■—■ Ein Relief mit dem hl. Georg über dem Eingange zur Corte San Zorzi (S. Gallo),

Venedig, ein typisches Werk des Trecento, erinnert stark an das hier erwähnte St. Georgs-Relief.

3 Um die Figur folgende Inschrift in gotischen Lettern: ~ST ANDREAS || MCCCLXII VLTIMO • OCTOBRIS • FVIT •

FACTVM [| HOC - OPVS • TPR • DNI • FR1S • FRANCISCI ■ D • GRATIA - PRIORIS. Dieses Relief befand sich ursprünglich

im Gang zum Refektorium des Monastero di S. Salvatore in Venedig: G. Moschini, La chiesa e il seminario di Sta. Maria

della Salute in Venezia, Venedig 1842, p. gl; Guida etc. a. a. C1., p. 46, Nr. 3. Sonst in der kunsthistorischen Literatur nicht

erwähnt.

Leo Planiscig.

cesco Dandolo-Grabmals im Seminario patriarcale, sondern in seiner ursprunglichen, dugentesken

Gestalt. Merkwürdig ist allerdings, daß dieser Einfluß, der schon längst überwunden schien, hier,

an einem gesicherten Werke der zweiten Trecentohälfte, nochmals zutage tritt. Daß aber der By-

zantinismus in Venedig nicht ausgestorben war, beweisen uns die Mosaiken von S. Marco, in

unserem speziellen Falle jene der Kapelle des hl. Isidor, die die erzählenden Szenen des Sarko-

phags wiederholen und die, trotz eines mächtigen toskanischen Einflusses und einer inneren Um-

arbeitung, noch stark im byzantinischen Banne stehen.

In diesem Zusammenhang sind noch zwei Reliefs zu

erwähnen, die zwar nicht sicher datierbar sind, die aber

derselben Kunstsphäre anzugehören scheinen, das eine mit

der Darstellung des hl. Georg (Fig. 99), das andere mit

dem hl. Theodorus (Fig. 100), beide im Baptisterium

von S. Marco.1 Die Ansicht, sie seien Werke des Tre-

cento, wurde bereits von Gabelentz2 geäußert.

Denselben antiquierten Zug wie beim hl. Isidor selbst

kann man auch an den Figuren der Vorderseite seines

Sarkophags beobachten. Wohl offenbaren auch sie die

Errungenschaften der letzten zwei Jahrzehnte, ihr Gesamt-

charakter bleibt jedoch jener der byzantinisch beeinflußten

Werke, etwa in der Art der Area des B. Enrico aus Bozen

in Treviso. Daß es am Anfange der zweiten Hälfte des

Trecento trotz der hohen Errungenschaften der De Sanc-

tis in Venedig Künstler oder Künstlerwerkstätten gab, die

— bei einer hohen Qualitätsleistung — noch zum gro-

ßen Teil mit byzantinisierenden Elementen arbeiteten, be-

weist ein Relief aus dem Seminario patriarcale mit

der Darstellung des hl. Andreas und der Jahreszahl

i362 (Fig. 101),3 das der Figur Christi an der Vorderseite

unseres Sarkophags zur Seite gestellt werden kann. Beide

Figuren stimmen in der Haar- und Bartbehandlung über-

ein: dieselben symmetrischen Locken, derselbe ovale Bart,

in dessen kompakte Masse einzelne Windungen hinein-

geschnitten und an den Enden mit dem Bohrer ausgehöhlt

sind; Ähnlichkeiten finden sich auch in der Bearbeitung

Fig. 101. Heil. Andreas (i362). der Augenbrauen, in dem mandelförmigen Schnitt der

Venedig, Seminario patriarcale. Augen, in den dicken Lippen und in dem halboffenen

Mund sowie in der Gewandbehandlung: man beachte die

Zickzackfalten, die sich auf den vom Arme des hl. Andreas und von dem der Christusfigur herab-

hängenden Gewandstücken bilden. Jene gewisse Note, die wir bei der Betrachtung der Figur des

hl. Isidor mit dem Worte Stilismus bezeichnet haben, bildet (vielleicht in einem etwas geschwäch-

1 Venturi a. a. 0. II, p. 250 (hl. Georg); Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata etc. a. a. O. I, p. 370.

versetzt diese zwei Figuren ans Ende des XIV. Jahrhunderts; mit Unrecht, denn um diese Zeit wird man in Venedig kaum

Parallelheispiele dafür finden können.

2 Gabelentz a. a. O., S. 215. ■—■ Ein Relief mit dem hl. Georg über dem Eingange zur Corte San Zorzi (S. Gallo),

Venedig, ein typisches Werk des Trecento, erinnert stark an das hier erwähnte St. Georgs-Relief.

3 Um die Figur folgende Inschrift in gotischen Lettern: ~ST ANDREAS || MCCCLXII VLTIMO • OCTOBRIS • FVIT •

FACTVM [| HOC - OPVS • TPR • DNI • FR1S • FRANCISCI ■ D • GRATIA - PRIORIS. Dieses Relief befand sich ursprünglich

im Gang zum Refektorium des Monastero di S. Salvatore in Venedig: G. Moschini, La chiesa e il seminario di Sta. Maria

della Salute in Venezia, Venedig 1842, p. gl; Guida etc. a. a. C1., p. 46, Nr. 3. Sonst in der kunsthistorischen Literatur nicht

erwähnt.