148

Leo Planiscig.

sind nicht mehr hintereinander, de facto übereinander angehäuft, sondern im Verhältnis zum Räume,

wovon sie selbst Teile sind, aufgestellt. Das dreidimensionale Wahrnehmen dringt durch und in

der Fläche entwickelt sich das Volumen der Formen.1 Der klassischen Einfachheit Giottos, in seiner

Kunst selbst Wurzeln fassend, stellt sich das genrehafte, populäre Element der sienesischen Maler-

schule entgegen, die mit den Lorenzetti und Simone Martini ihren Einzug ins Trecento feiert.

Derselbe Ubergang findet sich auch in der Skulptur. Auch hier dringt das malerische Element

als Gegensatz zu der plastischen Form Nicolös ein, die aber bereits bei Giovanni geschwächt und

mehr der neueren Richtung zugewendet erscheint. Während aber Andrea da Pontedera um das

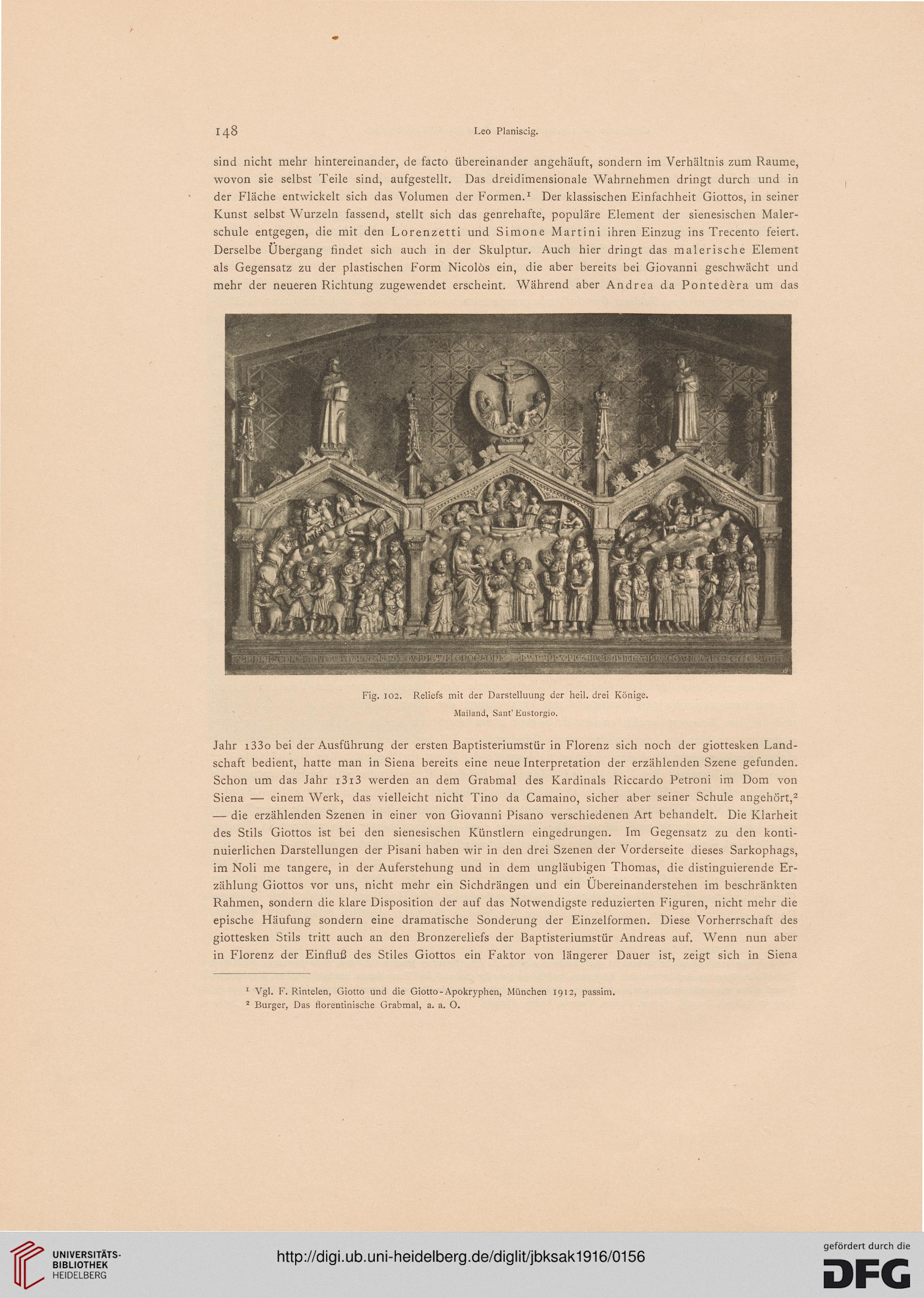

Fig. 102. Reliefs mit der Darstelluung der heil, drei Könige.

Mailand, Sauf Eustorgio.

Jahr i33o bei der Ausführung der ersten Baptisteriumstür in Florenz sich noch der giottesken Land-

schaft bedient, hatte man in Siena bereits eine neue Interpretation der erzählenden Szene gefunden.

Schon um das Jahr i3i3 werden an dem Grabmal des Kardinals Riccardo Petroni im Dom von

Siena — einem Werk, das vielleicht nicht Tino da Camaino, sicher aber seiner Schule angehört,2

— die erzählenden Szenen in einer von Giovanni Pisano verschiedenen Art behandelt. Die Klarheit

des Stils Giottos ist bei den sienesischen Künstlern eingedrungen. Im Gegensatz zu den konti-

nuierlichen Darstellungen der Pisani haben wir in den drei Szenen der Vorderseite dieses Sarkophags,

im Noli me tangere, in der Auferstehung und in dem ungläubigen Thomas, die distinguierende Er-

zählung Giottos vor uns, nicht mehr ein Sichdrängen und ein Ubereinanderstehen im beschränkten

Rahmen, sondern die klare Disposition der auf das Notwendigste reduzierten Figuren, nicht mehr die

epische Häufung sondern eine dramatische Sonderung der Einzelformen. Diese Vorherrschaft des

giottesken Stils tritt auch an den Bronzereliefs der Baptisteriumstür Andreas auf. Wenn nun aber

in Florenz der Einfluß des Stiles Giottos ein Faktor von längerer Dauer ist, zeigt sich in Siena

1 Vgl. F. Rintelen, Giotto und die Giotto- Apokryphen, München 1912, passim.

2 Burger, Das florentinische Grabmal, a. a. O.

Leo Planiscig.

sind nicht mehr hintereinander, de facto übereinander angehäuft, sondern im Verhältnis zum Räume,

wovon sie selbst Teile sind, aufgestellt. Das dreidimensionale Wahrnehmen dringt durch und in

der Fläche entwickelt sich das Volumen der Formen.1 Der klassischen Einfachheit Giottos, in seiner

Kunst selbst Wurzeln fassend, stellt sich das genrehafte, populäre Element der sienesischen Maler-

schule entgegen, die mit den Lorenzetti und Simone Martini ihren Einzug ins Trecento feiert.

Derselbe Ubergang findet sich auch in der Skulptur. Auch hier dringt das malerische Element

als Gegensatz zu der plastischen Form Nicolös ein, die aber bereits bei Giovanni geschwächt und

mehr der neueren Richtung zugewendet erscheint. Während aber Andrea da Pontedera um das

Fig. 102. Reliefs mit der Darstelluung der heil, drei Könige.

Mailand, Sauf Eustorgio.

Jahr i33o bei der Ausführung der ersten Baptisteriumstür in Florenz sich noch der giottesken Land-

schaft bedient, hatte man in Siena bereits eine neue Interpretation der erzählenden Szene gefunden.

Schon um das Jahr i3i3 werden an dem Grabmal des Kardinals Riccardo Petroni im Dom von

Siena — einem Werk, das vielleicht nicht Tino da Camaino, sicher aber seiner Schule angehört,2

— die erzählenden Szenen in einer von Giovanni Pisano verschiedenen Art behandelt. Die Klarheit

des Stils Giottos ist bei den sienesischen Künstlern eingedrungen. Im Gegensatz zu den konti-

nuierlichen Darstellungen der Pisani haben wir in den drei Szenen der Vorderseite dieses Sarkophags,

im Noli me tangere, in der Auferstehung und in dem ungläubigen Thomas, die distinguierende Er-

zählung Giottos vor uns, nicht mehr ein Sichdrängen und ein Ubereinanderstehen im beschränkten

Rahmen, sondern die klare Disposition der auf das Notwendigste reduzierten Figuren, nicht mehr die

epische Häufung sondern eine dramatische Sonderung der Einzelformen. Diese Vorherrschaft des

giottesken Stils tritt auch an den Bronzereliefs der Baptisteriumstür Andreas auf. Wenn nun aber

in Florenz der Einfluß des Stiles Giottos ein Faktor von längerer Dauer ist, zeigt sich in Siena

1 Vgl. F. Rintelen, Giotto und die Giotto- Apokryphen, München 1912, passim.

2 Burger, Das florentinische Grabmal, a. a. O.