Geschichte der venezianischen Skulptur im XIV. Jahrhundert.

153

also sagen: Die Reliefs mit den landschaftlich-erzählenden Szenen fallen nicht aus dem stilistischen

Komplex der Isidor-Area heraus. Obwohl ihr Ursprung als toskanisch bezeichnet werden muß,

stellen sie dennoch die einheimische Umarbeitung einer eingelernten Formensprache dar, die nicht

in Venedig allein auftritt, sondern

eine Parallele in der Lombardei hat.

Andererseits wird man gewisse Wech-

selbeziehungen zwischen der lombar-

dischen und der venezianischen Skulp-

tur in diesem Falle nicht leugnen kön-

nen. Wie die Formensprache der De

Sanctis-Werkstatt in Verona eindringt,

so entfalten sich in Venedig Elemente

der Campionesi-Kunst; sie sind aber

nicht in jener Mehrheit vertreten, die

sie zur Hauptquelle für diese veneziani-

sche Skulpturengruppe erheben könnte.

Und wenn auch in unserem speziellen

Fall wirklich die lombardische Kunst

Einfluß genommen hat, so zeigen die

Reliefs einen so starken venezianischen

Charakter, den sie durch die einhei-

mische Umarbeitung erworben haben,

daß es wohl ziemlich gleichgültig ist,

ob der sienesische Einfluß einen di-

rekten Weg eingeschlagen oder Vene-

dig durch die Vermittlung der Lom-

bardei erreicht hat.

Die zwei erzählenden Szenen an

dem Grabmal des Andrea Dan-

dolo (Fig. 92), das Martyrium des

Evangelisten Johannes und des hl.

Andreas, weichen in mancher Bezie-

hung von jenen des Isidor-Sarkophags

ab. Sie entfernen sich vom Schema

der stilisierten Formen und lassen den

Willen zu einer naturalistischen

Darstellung durchleuchten. Während

die Szenen aus dem Leben des hl. Isi-

dor trotz der toskanischen Grundlage

in der Behandlung der einzelnen Fi-

guren nicht frei von den byzantini-

schen Traditionen sind (vgl. die Figur

des Soldaten mit dem Schwerte auf dem Relief der Enthauptung mit dem hl. Georg [Fig. 99]

vom Baptisterium in S. Marco), weisen die Dandolo-Reliefs, die gleichfalls die Kunst der Tos-

kana als Prämisse haben, einen naturalistischen Charakter auf, der mit der künstlerischen

Entwicklung der Zeit in engerem Zusammenhang steht. Hier fehlt die schematische Landschaft.

Auf einem Streifen gezackten Erdbodens entwickeln sich die in der Mitte des XIV. Jahrhunderts

bei toskanischen Malern üblichen Szenen, in denen sich das Studium der Natur langsam den Weg

bahnt und bei denen jede Figur das Resultat einer Reihe minutiöser Beobachtungen ist, die oft

20*

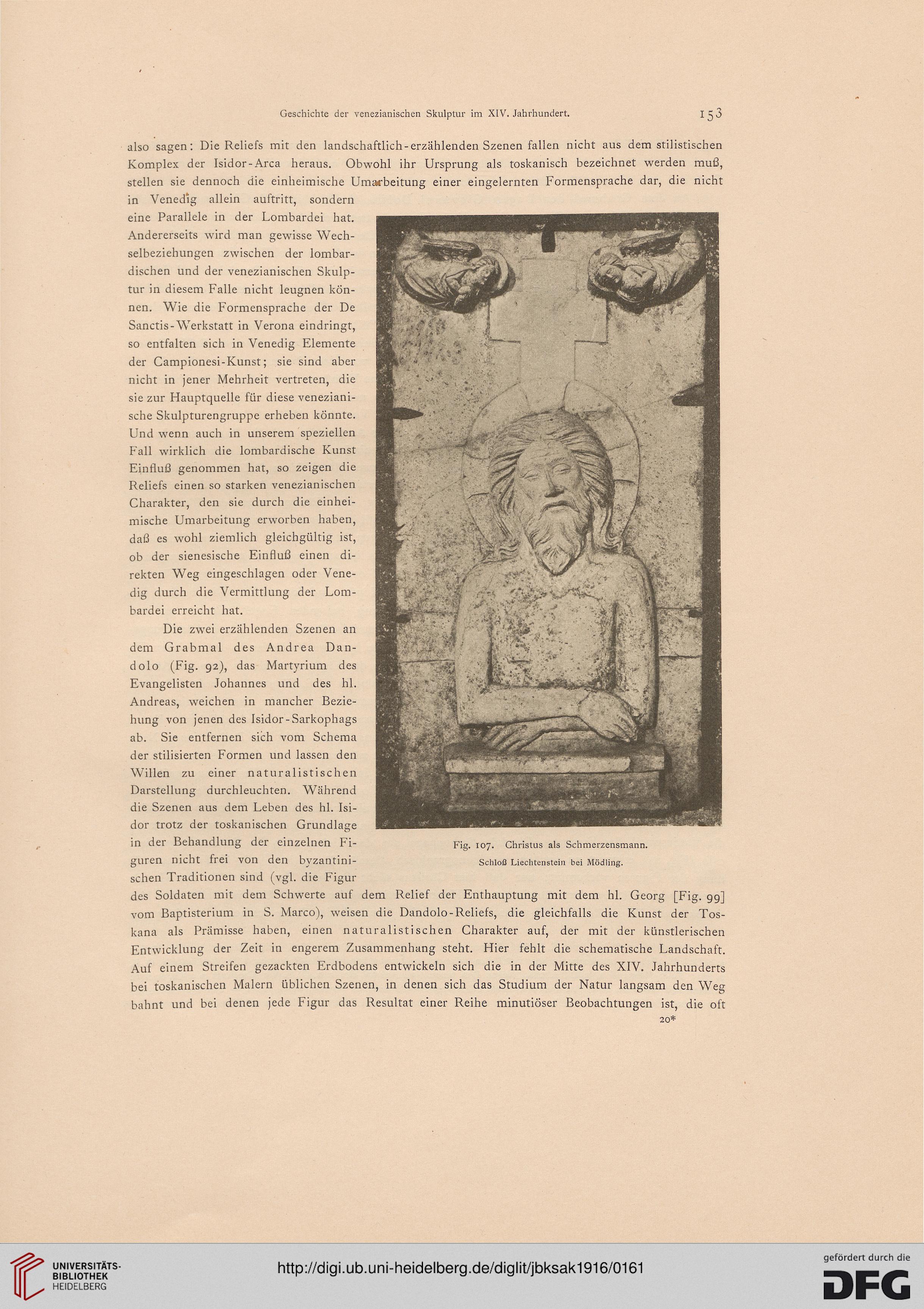

Fig. 107. Christus als Schmerzensmann.

Schloß Liechtenstein bei Mödling.

153

also sagen: Die Reliefs mit den landschaftlich-erzählenden Szenen fallen nicht aus dem stilistischen

Komplex der Isidor-Area heraus. Obwohl ihr Ursprung als toskanisch bezeichnet werden muß,

stellen sie dennoch die einheimische Umarbeitung einer eingelernten Formensprache dar, die nicht

in Venedig allein auftritt, sondern

eine Parallele in der Lombardei hat.

Andererseits wird man gewisse Wech-

selbeziehungen zwischen der lombar-

dischen und der venezianischen Skulp-

tur in diesem Falle nicht leugnen kön-

nen. Wie die Formensprache der De

Sanctis-Werkstatt in Verona eindringt,

so entfalten sich in Venedig Elemente

der Campionesi-Kunst; sie sind aber

nicht in jener Mehrheit vertreten, die

sie zur Hauptquelle für diese veneziani-

sche Skulpturengruppe erheben könnte.

Und wenn auch in unserem speziellen

Fall wirklich die lombardische Kunst

Einfluß genommen hat, so zeigen die

Reliefs einen so starken venezianischen

Charakter, den sie durch die einhei-

mische Umarbeitung erworben haben,

daß es wohl ziemlich gleichgültig ist,

ob der sienesische Einfluß einen di-

rekten Weg eingeschlagen oder Vene-

dig durch die Vermittlung der Lom-

bardei erreicht hat.

Die zwei erzählenden Szenen an

dem Grabmal des Andrea Dan-

dolo (Fig. 92), das Martyrium des

Evangelisten Johannes und des hl.

Andreas, weichen in mancher Bezie-

hung von jenen des Isidor-Sarkophags

ab. Sie entfernen sich vom Schema

der stilisierten Formen und lassen den

Willen zu einer naturalistischen

Darstellung durchleuchten. Während

die Szenen aus dem Leben des hl. Isi-

dor trotz der toskanischen Grundlage

in der Behandlung der einzelnen Fi-

guren nicht frei von den byzantini-

schen Traditionen sind (vgl. die Figur

des Soldaten mit dem Schwerte auf dem Relief der Enthauptung mit dem hl. Georg [Fig. 99]

vom Baptisterium in S. Marco), weisen die Dandolo-Reliefs, die gleichfalls die Kunst der Tos-

kana als Prämisse haben, einen naturalistischen Charakter auf, der mit der künstlerischen

Entwicklung der Zeit in engerem Zusammenhang steht. Hier fehlt die schematische Landschaft.

Auf einem Streifen gezackten Erdbodens entwickeln sich die in der Mitte des XIV. Jahrhunderts

bei toskanischen Malern üblichen Szenen, in denen sich das Studium der Natur langsam den Weg

bahnt und bei denen jede Figur das Resultat einer Reihe minutiöser Beobachtungen ist, die oft

20*

Fig. 107. Christus als Schmerzensmann.

Schloß Liechtenstein bei Mödling.