Geschichte der venezianischen Skulptur im XIV. Jahrhundert.

159

e) Zwei Reliefs am Eingang in die ehemalige Scuola della Caritä (Akademie) zu

Venedig1 (Fig. 110 und 111). Beide Reliefs stilistisch gleich, obwohl sie zeitlich um einige Jahre von

einander getrennt sind. Links der hl. Leonhard in Frontalstellung, datiert 1377. Rechts der hl.

Christopherus, der mit dem Jesukinde auf den Schultern die Fluten überschreitet, datiert 1384.

Zurückgebliebene Werke, die man ohne die Datierung gewiß nicht mitten in die zweite Trecento-

hälfte versetzen würde. Der hl. Leonhard erinnert an Skulpturen, die am Anfang des XIV. Jahr-

hunderts entstanden sind, etwa an den hl. Leonhard (Fig. 16) oder an den hl. Christopherus (Fig. 19)

der Nordseite von S. Marco. Auch das Donatus-Relief von Murano (Fig. 23) könnte zum Vergleich

herangezogen werden: die gemalten Donatorengestalten finden hier eine Parallele an den zwei

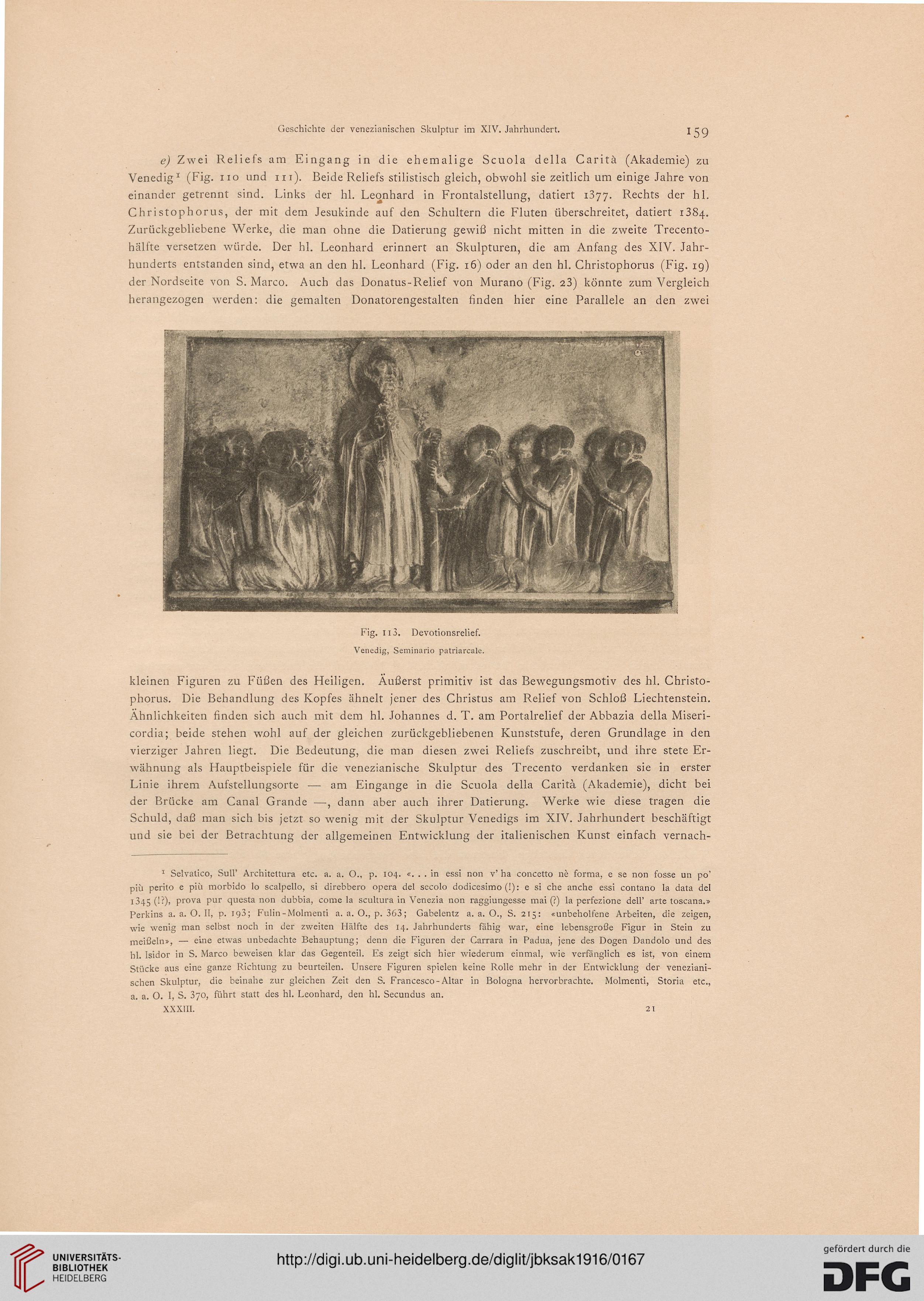

Fig. 113. Devotionsrelief.

Venedig, Seminario patriarcale.

kleinen Figuren zu Füßen des Heiligen. Äußerst primitiv ist das Bewegungsmotiv des hl. Christo-

pherus. Die Behandlung des Kopfes ähnelt jener des Christus am Relief von Schloß Liechtenstein.

Ähnlichkeiten finden sich auch mit dem hl. Johannes d. T. am Portalrelief der Abbazia della Miseri-

cordia; beide stehen wohl auf der gleichen zurückgebliebenen Kunststufe, deren Grundlage in den

vierziger Jahren liegt. Die Bedeutung, die man diesen zwei Reliefs zuschreibt, und ihre stete Er-

wähnung als Hauptbeispiele für die venezianische Skulptur des Trecento verdanken sie in erster

Linie ihrem Aufstellungsorte — am Eingange in die Scuola della Caritä (Akademie), dicht bei

der Brücke am Canal Grande —, dann aber auch ihrer Datierung. Werke wie diese tragen die

Schuld, daß man sich bis jetzt so wenig mit der Skulptur Venedigs im XIV. Jahrhundert beschäftigt

und sie bei der Betrachtung der allgemeinen Entwicklung der italienischen Kunst einfach vernach-

1 Selvatico, Süll' Architeltura etc. a. a. O., p. 104. «... in essi non v' ha concetto ne forma, e se non fosse un po'

piü perito e piü morbido lo scalpello, si direbbero opera del secolo dodicesimo (!): e si che anche essi contano la data del

1345 (")> Prova Pur questa non dubbia, come la scultura in Venezia non raggiungesse mai (?) la perfezione dell' arte toscana.»

Perkins a. a. O. II, p. 19J; Fulin-Molmenti a. a. O., p. 363; Gabelentz a.a.O., S. 215: «unbeholfene Arbeiten, die zeigen,

wie wenig man selbst noch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts fähig war, eine lebensgroße Figur in Stein zu

meißeln», — eine etwas unbedachte Behauptung; denn die Figuren der Carrara in Padua, jene des Dogen Dandolo und des

hl. Isidor in S. Marco beweisen klar das Gegenteil. Es zeigt sich hier wiederum einmal, wie verfänglich es ist, von einem

Stücke aus eine ganze Richtung zu beurteilen. Unsere Figuren spielen keine Rolle mehr in der Entwicklung der veneziani-

schen Skulptur, die beinahe zur gleichen Zeit den S. Francesco-Altar in Bologna hervorbrachte. Molmenti, Storia etc.,

a. a. O. I, S. 370, führt statt des hl. Leonhard, den hl. Secundus an.

XXXIII. 21

159

e) Zwei Reliefs am Eingang in die ehemalige Scuola della Caritä (Akademie) zu

Venedig1 (Fig. 110 und 111). Beide Reliefs stilistisch gleich, obwohl sie zeitlich um einige Jahre von

einander getrennt sind. Links der hl. Leonhard in Frontalstellung, datiert 1377. Rechts der hl.

Christopherus, der mit dem Jesukinde auf den Schultern die Fluten überschreitet, datiert 1384.

Zurückgebliebene Werke, die man ohne die Datierung gewiß nicht mitten in die zweite Trecento-

hälfte versetzen würde. Der hl. Leonhard erinnert an Skulpturen, die am Anfang des XIV. Jahr-

hunderts entstanden sind, etwa an den hl. Leonhard (Fig. 16) oder an den hl. Christopherus (Fig. 19)

der Nordseite von S. Marco. Auch das Donatus-Relief von Murano (Fig. 23) könnte zum Vergleich

herangezogen werden: die gemalten Donatorengestalten finden hier eine Parallele an den zwei

Fig. 113. Devotionsrelief.

Venedig, Seminario patriarcale.

kleinen Figuren zu Füßen des Heiligen. Äußerst primitiv ist das Bewegungsmotiv des hl. Christo-

pherus. Die Behandlung des Kopfes ähnelt jener des Christus am Relief von Schloß Liechtenstein.

Ähnlichkeiten finden sich auch mit dem hl. Johannes d. T. am Portalrelief der Abbazia della Miseri-

cordia; beide stehen wohl auf der gleichen zurückgebliebenen Kunststufe, deren Grundlage in den

vierziger Jahren liegt. Die Bedeutung, die man diesen zwei Reliefs zuschreibt, und ihre stete Er-

wähnung als Hauptbeispiele für die venezianische Skulptur des Trecento verdanken sie in erster

Linie ihrem Aufstellungsorte — am Eingange in die Scuola della Caritä (Akademie), dicht bei

der Brücke am Canal Grande —, dann aber auch ihrer Datierung. Werke wie diese tragen die

Schuld, daß man sich bis jetzt so wenig mit der Skulptur Venedigs im XIV. Jahrhundert beschäftigt

und sie bei der Betrachtung der allgemeinen Entwicklung der italienischen Kunst einfach vernach-

1 Selvatico, Süll' Architeltura etc. a. a. O., p. 104. «... in essi non v' ha concetto ne forma, e se non fosse un po'

piü perito e piü morbido lo scalpello, si direbbero opera del secolo dodicesimo (!): e si che anche essi contano la data del

1345 (")> Prova Pur questa non dubbia, come la scultura in Venezia non raggiungesse mai (?) la perfezione dell' arte toscana.»

Perkins a. a. O. II, p. 19J; Fulin-Molmenti a. a. O., p. 363; Gabelentz a.a.O., S. 215: «unbeholfene Arbeiten, die zeigen,

wie wenig man selbst noch in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts fähig war, eine lebensgroße Figur in Stein zu

meißeln», — eine etwas unbedachte Behauptung; denn die Figuren der Carrara in Padua, jene des Dogen Dandolo und des

hl. Isidor in S. Marco beweisen klar das Gegenteil. Es zeigt sich hier wiederum einmal, wie verfänglich es ist, von einem

Stücke aus eine ganze Richtung zu beurteilen. Unsere Figuren spielen keine Rolle mehr in der Entwicklung der veneziani-

schen Skulptur, die beinahe zur gleichen Zeit den S. Francesco-Altar in Bologna hervorbrachte. Molmenti, Storia etc.,

a. a. O. I, S. 370, führt statt des hl. Leonhard, den hl. Secundus an.

XXXIII. 21