IÖ2

Leo Planiscig.

sehen Sammlungen einreihen, die ebenfalls heilige Märtyrerinnen darstellen 1 (Taf.XXI). Der

scharfe Gesichtsschnitt, das spitze Kinn, die gerade Nase, selbst die Kronen auf den Häuptern sind

in beiden Fällen äußerst ähnlich. Auch der hl. Johannes, in Typus, Haar- und Bartbehandlung wohl

den vielen Werken mit Kennzeichen der vierziger Jahre angehörend,2 vertritt diesen gegenüber

doch eine fortgeschrittenere Stufe der Entwicklung, eine naturalistischere Auffassung: die Teilnahms-

losigkeit früherer, ähnlicher repräsentativer Darstellungen ist verschwunden, in die Figur des Täufers

ist nicht nur Leben gekommen, sondern sein Verhältnis zu der — übrigens noch teilnahmslosen —

Madonna ist klar durch das demütige Herantreten und durch die

Empfehlungsgeste gekennzeichnet. Wie verschieden ist der hl.

Stephanus am Portaltympanon von S. Lorenzo in Piacenza! Auch

die Gestalt der hl. Katharina fügt sich in die Szene ein: durch

die deutlich gekennzeichnete Wendung ihres Körpers und durch

den Blick, den sie den Mittelfiguren zuwendet, ist eine gewisse

Geschlossenheit der Komposition gewonnen worden, die sich der

Auffassung der Sacra Conversazione im Quattro- und Cin-

quecento schon sehr nähert. Trotz vieler Elemente, die dieses

Relief mit der Kunst der vierziger Jahre verbinden, treten einige

Merkmale hervor, die man als für die kommende Zeit typisch

bezeichnen muß. Die gewisse «antikische» Majestät, die nament-

lich an den Madonnen so deutlich ersichtlich war, ist einer

schlankeren, zierlicheren, man möchte sagen «gotischeren» Auf-

fassung gewichen; die leichte Schwunglinie in der Gestalt der

hl. Katharina kann nicht mehr mit jener der hochgeschnürten

Madonna des Giovanni Pisano in Padua verglichen werden.

Ein anderes, wenn auch qualitativ nicht ebenbürtiges Bei-

spiel, das aber datiert ist, ermöglicht es, diese Entwicklung

weiter zu verfolgen: Das Relief mit der Madonna und

dem Kinde, dem hl. Benedikt und dem hl. Bernardus im

Seminario patriarcale zu Venedig, datiert i363 3 (Fig. 115).

Auch hier eine unverkennbare Zartheit und Zierlichkeit in der

Behandlung. Die Madonna erinnert an jene der Carrara-Gräber; nur das Kind hat noch die For-

men, die wir gegen Ende der ersten Jahrhunderthälfte öfter bemerkt haben. Deutlich tritt an

den Heiligenfiguren der «gotische Schwung» zutage. Auch im Gesichtstypus sind sie weit von

jenen, etwa am Gradenigo-Grabmal vertretenen Gestalten entfernt. — Die Madonnenfigur kann

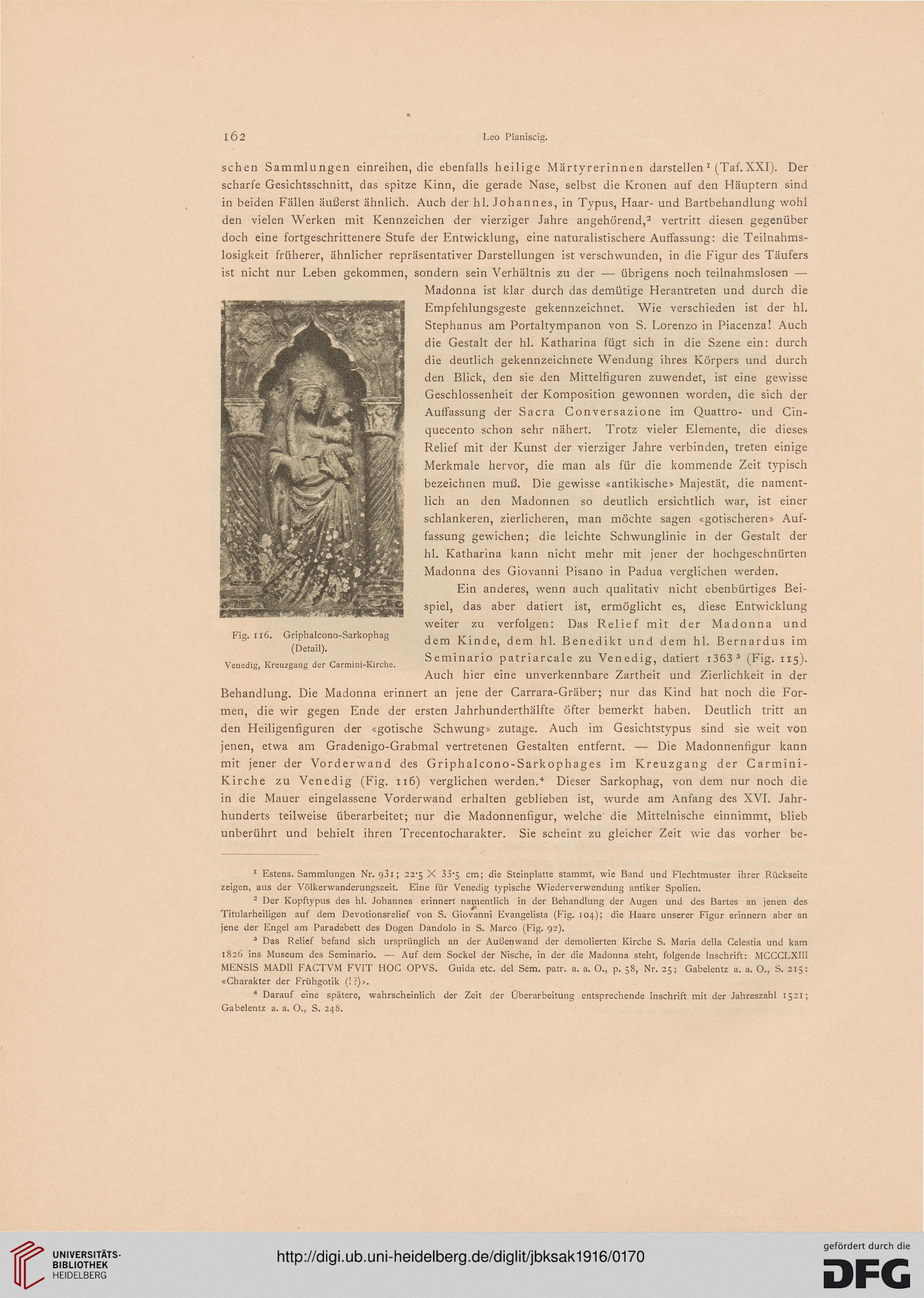

mit jener der Vorderwand des Griphalcono-Sarkophages im Kreuzgang der Carmini-

Kirche zu Venedig (Fig. 116) verglichen werden.4 Dieser Sarkophag, von dem nur noch die

in die Mauer eingelassene Vorderwand erhalten geblieben ist, wurde am Anfang des XVI. Jahr-

hunderts teilweise überarbeitet; nur die Madonnenfigur, welche die Mittelnische einnimmt, blieb

Sie scheint zu gleicher Zeit wie das vorher be-

Fig. Il6. Griphalcono-Sarkophag

(Detail).

Venedig, Kreuzgang der Carmiui-Kirche.

unberührt und behielt ihren Trecentocharakter.

1 Estens. Sammlungen Nr. 931; 22-5 X 33-$ cm; die Steinplatte stammt, wie Band und Flechtmuster ihrer Rückseite

zeigen, aus der Völkerwanderungszeit. Eine für Venedig typische Wiederverwendung antiker Spolien.

2 Der Kopftypus des hl. Johannes erinnert namentlich in der Behandlung der Augen und des Bartes an jenen des

Titularhciligen auf dem Devotionsrelief von S. Giovanni Evangelista (Fig. 104); die Haare unserer Figur erinnern aber an

jene der Engel am Paradebett des Dogen Dandolo in S. Marco (Fig. 92).

3 Das Relief befand sich ursprünglich an der Außenwand der demolierten Kirche S. Maria della Celestia und kam

1826 ins Museum des Seminario. — Auf dem Sockel der Nische, in der die Madonna steht, folgende Inschrift: MCCCLXII1

MENSIS MADII FACTVM FVIT HOC OPVS. Guida etc. del Sem. patr. a. a. O., p. 58, Nr. 25; Gabelentz a. a. O., S. 215:

«Charakter der Frühgotik (!?)».

4 Darauf eine spätere, wahrscheinlich der Zeit der Überarbeitung entsprechende Inschrift mit der Jahreszahl 1521;

Gabelentz a. a. O., S. 248.

Leo Planiscig.

sehen Sammlungen einreihen, die ebenfalls heilige Märtyrerinnen darstellen 1 (Taf.XXI). Der

scharfe Gesichtsschnitt, das spitze Kinn, die gerade Nase, selbst die Kronen auf den Häuptern sind

in beiden Fällen äußerst ähnlich. Auch der hl. Johannes, in Typus, Haar- und Bartbehandlung wohl

den vielen Werken mit Kennzeichen der vierziger Jahre angehörend,2 vertritt diesen gegenüber

doch eine fortgeschrittenere Stufe der Entwicklung, eine naturalistischere Auffassung: die Teilnahms-

losigkeit früherer, ähnlicher repräsentativer Darstellungen ist verschwunden, in die Figur des Täufers

ist nicht nur Leben gekommen, sondern sein Verhältnis zu der — übrigens noch teilnahmslosen —

Madonna ist klar durch das demütige Herantreten und durch die

Empfehlungsgeste gekennzeichnet. Wie verschieden ist der hl.

Stephanus am Portaltympanon von S. Lorenzo in Piacenza! Auch

die Gestalt der hl. Katharina fügt sich in die Szene ein: durch

die deutlich gekennzeichnete Wendung ihres Körpers und durch

den Blick, den sie den Mittelfiguren zuwendet, ist eine gewisse

Geschlossenheit der Komposition gewonnen worden, die sich der

Auffassung der Sacra Conversazione im Quattro- und Cin-

quecento schon sehr nähert. Trotz vieler Elemente, die dieses

Relief mit der Kunst der vierziger Jahre verbinden, treten einige

Merkmale hervor, die man als für die kommende Zeit typisch

bezeichnen muß. Die gewisse «antikische» Majestät, die nament-

lich an den Madonnen so deutlich ersichtlich war, ist einer

schlankeren, zierlicheren, man möchte sagen «gotischeren» Auf-

fassung gewichen; die leichte Schwunglinie in der Gestalt der

hl. Katharina kann nicht mehr mit jener der hochgeschnürten

Madonna des Giovanni Pisano in Padua verglichen werden.

Ein anderes, wenn auch qualitativ nicht ebenbürtiges Bei-

spiel, das aber datiert ist, ermöglicht es, diese Entwicklung

weiter zu verfolgen: Das Relief mit der Madonna und

dem Kinde, dem hl. Benedikt und dem hl. Bernardus im

Seminario patriarcale zu Venedig, datiert i363 3 (Fig. 115).

Auch hier eine unverkennbare Zartheit und Zierlichkeit in der

Behandlung. Die Madonna erinnert an jene der Carrara-Gräber; nur das Kind hat noch die For-

men, die wir gegen Ende der ersten Jahrhunderthälfte öfter bemerkt haben. Deutlich tritt an

den Heiligenfiguren der «gotische Schwung» zutage. Auch im Gesichtstypus sind sie weit von

jenen, etwa am Gradenigo-Grabmal vertretenen Gestalten entfernt. — Die Madonnenfigur kann

mit jener der Vorderwand des Griphalcono-Sarkophages im Kreuzgang der Carmini-

Kirche zu Venedig (Fig. 116) verglichen werden.4 Dieser Sarkophag, von dem nur noch die

in die Mauer eingelassene Vorderwand erhalten geblieben ist, wurde am Anfang des XVI. Jahr-

hunderts teilweise überarbeitet; nur die Madonnenfigur, welche die Mittelnische einnimmt, blieb

Sie scheint zu gleicher Zeit wie das vorher be-

Fig. Il6. Griphalcono-Sarkophag

(Detail).

Venedig, Kreuzgang der Carmiui-Kirche.

unberührt und behielt ihren Trecentocharakter.

1 Estens. Sammlungen Nr. 931; 22-5 X 33-$ cm; die Steinplatte stammt, wie Band und Flechtmuster ihrer Rückseite

zeigen, aus der Völkerwanderungszeit. Eine für Venedig typische Wiederverwendung antiker Spolien.

2 Der Kopftypus des hl. Johannes erinnert namentlich in der Behandlung der Augen und des Bartes an jenen des

Titularhciligen auf dem Devotionsrelief von S. Giovanni Evangelista (Fig. 104); die Haare unserer Figur erinnern aber an

jene der Engel am Paradebett des Dogen Dandolo in S. Marco (Fig. 92).

3 Das Relief befand sich ursprünglich an der Außenwand der demolierten Kirche S. Maria della Celestia und kam

1826 ins Museum des Seminario. — Auf dem Sockel der Nische, in der die Madonna steht, folgende Inschrift: MCCCLXII1

MENSIS MADII FACTVM FVIT HOC OPVS. Guida etc. del Sem. patr. a. a. O., p. 58, Nr. 25; Gabelentz a. a. O., S. 215:

«Charakter der Frühgotik (!?)».

4 Darauf eine spätere, wahrscheinlich der Zeit der Überarbeitung entsprechende Inschrift mit der Jahreszahl 1521;

Gabelentz a. a. O., S. 248.