164

Leo Planiscig.

der Behandlung der Einzelnheiten. Man kann ruhig behaupten, daß diese Madonna mit den für

derartige Darstellungen maßgebenden Urtypen Giovannis, die sich am Ende des Dugento von

der Toskana aus nicht nur in ganz Italien sondern auch im Heimatlande der gotischen Skulp-

tur, in Frankreich, als stilbildend erwiesen, nichts mehr oder nur Äußerlichkeiten gemeinsam

hat. Und andererseits scheint gerade die Umwertung, welche das toskanische Urbild in

einem Lande der höchsten skulpturellen Betätigung, wie es Frankreich im XIII. und XIV. Jahr-

hundert gewesen ist, erfahren hatte, auf unser Werk und die Gruppe, der es angehört, durch eine

Reihe von Bindegliedern und Umsatzstationen, die die Bedingung

der neuen Form und des neuen Inhaltes sind, einen entscheiden-

den Einfluß ausgeübt zu haben. Wie der französische Ein-

fluß erst Leben und Entwicklungsmöglichkeiten in die Renais-

sancebewegung der Pisani brachte, sie von einer weiteren bloßen

Nachbildung antiker Kunstformen abhielt und zu den Anfängen

einer neuen Naturbeobachtung anspornte (die freilich dann in

der Verbreitung durch die einzelnen Werkstätten zu einem Schema,

ähnlich der Kunst der Giottisten gegenüber Giotto, wurde), so

scheint auch in unserem Falle, ein Jahrhundert später, von der

Skulptur Frankreichs her — die inzwischen selbst an den Er-

rungenschaften der Pisaner Nahrung gefunden hatte — eine

Einflußwelle zu kommen und, wie ehedem in der Toskana,

ein regeneratorisches Element in die seit der De Sanctis-

Werkstatt mehr oder minder in Schemen verflachte venezianische

Skulptur zu bringen. Die Bedingungen und die Wege dieses Ein-

flusses bleiben uns, wie für Giovanni Pisano, verschlossen. Wir

müssen uns aber an die Tatsachen halten: sind die Vermittler

und die Bindeglieder unbekannt, so sind uns Monumente erhalten,

die in ihrer Verwandtschaft für die gemeinsame Quelle ihrer sti-

listischen Gestaltung zeugen.

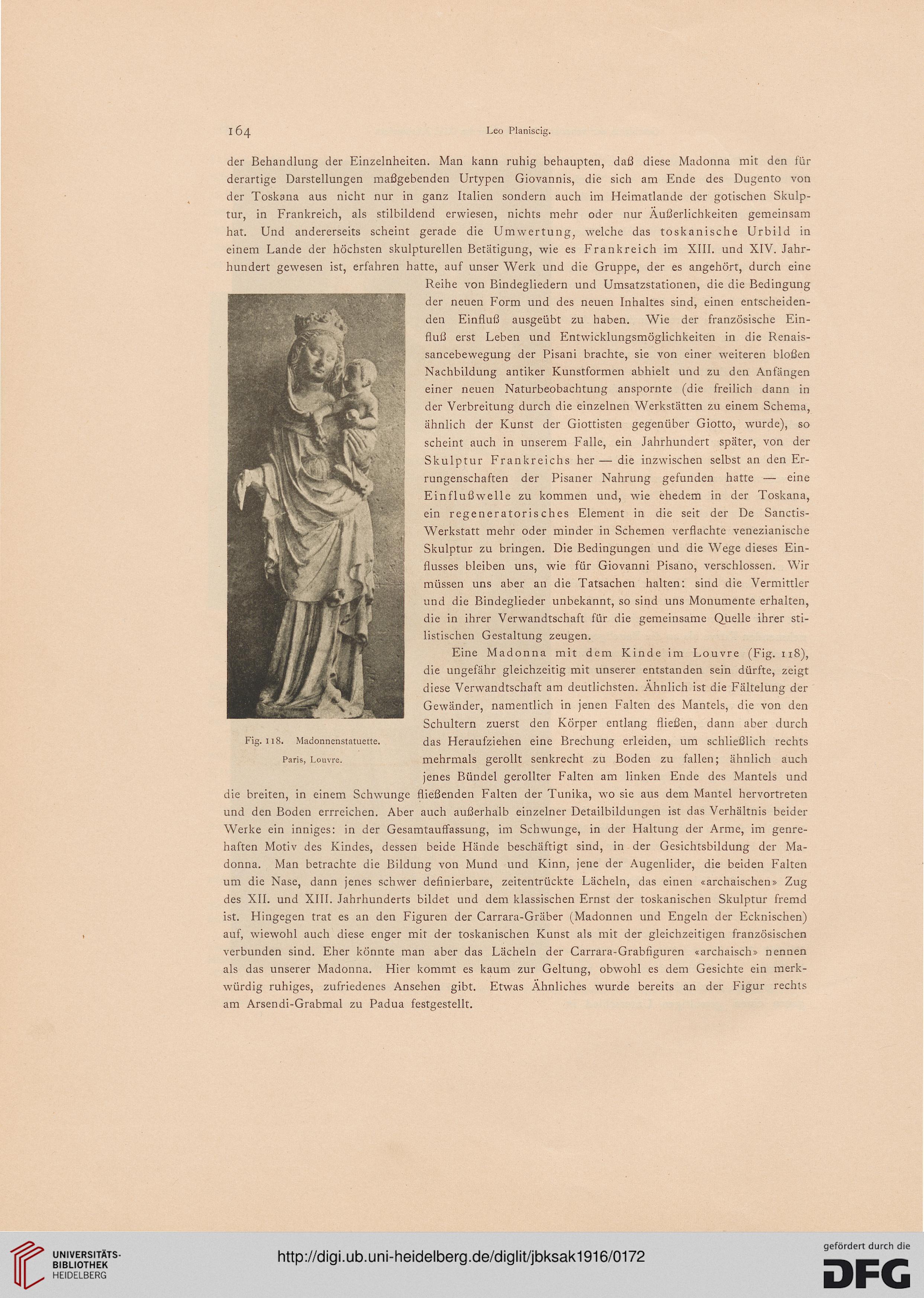

Eine Madonna mit dem Kinde im Louvre (Fig. 118),

die ungefähr gleichzeitig mit unserer entstanden sein dürfte, zeigt

diese Verwandtschaft am deutlichsten. Ahnlich ist die Fältelung der

Gewänder, namentlich in jenen Falten des Mantels, die von den

Schultern zuerst den Körper entlang fließen, dann aber durch

das Heraufziehen eine Brechung erleiden, um schließlich rechts

mehrmals gerollt senkrecht zu Boden zu fallen; ähnlich auch

jenes Bündel gerollter Falten am linken Ende des Mantels und

die breiten, in einem Schwünge fließenden Falten der Tunika, wo sie aus dem Mantel hervortreten

und den Boden errreichen. Aber auch außerhalb einzelner Detailbildungen ist das Verhältnis beider

Werke ein inniges: in der Gesamtauffassung, im Schwünge, in der Haltung der Arme, im genre-

haften Motiv des Kindes, dessen beide Hände beschäftigt sind, in der Gesichtsbildung der Ma-

donna. Man betrachte die Bildung von Mund und Kinn, jene der Augenlider, die beiden Falten

um die Nase, dann jenes schwer definierbare, zeitentrückte Lächeln, das einen «archaischen» Zug

des XII. und XIII. Jahrhunderts bildet und dem klassischen Ernst der toskanischen Skulptur fremd

ist. Hingegen trat es an den Figuren der Carrara-Gräber (Madonnen und Engeln der Ecknischen)

auf, wiewohl auch diese enger mit der toskanischen Kunst als mit der gleichzeitigen französischen

verbunden sind. Eher könnte man aber das Lächeln der Carrara-Grabfiguren «archaisch» nennen

als das unserer Madonna. Hier kommt es kaum zur Geltung, obwohl es dem Gesichte ein merk-

würdig ruhiges, zufriedenes Ansehen gibt. Etwas Ahnliches wurde bereits an der Figur rechts

am Arsendi-Grabmal zu Padua festgestellt.

Fig. Ii8. Madonnenstatuette.

Paris, Louvre.

Leo Planiscig.

der Behandlung der Einzelnheiten. Man kann ruhig behaupten, daß diese Madonna mit den für

derartige Darstellungen maßgebenden Urtypen Giovannis, die sich am Ende des Dugento von

der Toskana aus nicht nur in ganz Italien sondern auch im Heimatlande der gotischen Skulp-

tur, in Frankreich, als stilbildend erwiesen, nichts mehr oder nur Äußerlichkeiten gemeinsam

hat. Und andererseits scheint gerade die Umwertung, welche das toskanische Urbild in

einem Lande der höchsten skulpturellen Betätigung, wie es Frankreich im XIII. und XIV. Jahr-

hundert gewesen ist, erfahren hatte, auf unser Werk und die Gruppe, der es angehört, durch eine

Reihe von Bindegliedern und Umsatzstationen, die die Bedingung

der neuen Form und des neuen Inhaltes sind, einen entscheiden-

den Einfluß ausgeübt zu haben. Wie der französische Ein-

fluß erst Leben und Entwicklungsmöglichkeiten in die Renais-

sancebewegung der Pisani brachte, sie von einer weiteren bloßen

Nachbildung antiker Kunstformen abhielt und zu den Anfängen

einer neuen Naturbeobachtung anspornte (die freilich dann in

der Verbreitung durch die einzelnen Werkstätten zu einem Schema,

ähnlich der Kunst der Giottisten gegenüber Giotto, wurde), so

scheint auch in unserem Falle, ein Jahrhundert später, von der

Skulptur Frankreichs her — die inzwischen selbst an den Er-

rungenschaften der Pisaner Nahrung gefunden hatte — eine

Einflußwelle zu kommen und, wie ehedem in der Toskana,

ein regeneratorisches Element in die seit der De Sanctis-

Werkstatt mehr oder minder in Schemen verflachte venezianische

Skulptur zu bringen. Die Bedingungen und die Wege dieses Ein-

flusses bleiben uns, wie für Giovanni Pisano, verschlossen. Wir

müssen uns aber an die Tatsachen halten: sind die Vermittler

und die Bindeglieder unbekannt, so sind uns Monumente erhalten,

die in ihrer Verwandtschaft für die gemeinsame Quelle ihrer sti-

listischen Gestaltung zeugen.

Eine Madonna mit dem Kinde im Louvre (Fig. 118),

die ungefähr gleichzeitig mit unserer entstanden sein dürfte, zeigt

diese Verwandtschaft am deutlichsten. Ahnlich ist die Fältelung der

Gewänder, namentlich in jenen Falten des Mantels, die von den

Schultern zuerst den Körper entlang fließen, dann aber durch

das Heraufziehen eine Brechung erleiden, um schließlich rechts

mehrmals gerollt senkrecht zu Boden zu fallen; ähnlich auch

jenes Bündel gerollter Falten am linken Ende des Mantels und

die breiten, in einem Schwünge fließenden Falten der Tunika, wo sie aus dem Mantel hervortreten

und den Boden errreichen. Aber auch außerhalb einzelner Detailbildungen ist das Verhältnis beider

Werke ein inniges: in der Gesamtauffassung, im Schwünge, in der Haltung der Arme, im genre-

haften Motiv des Kindes, dessen beide Hände beschäftigt sind, in der Gesichtsbildung der Ma-

donna. Man betrachte die Bildung von Mund und Kinn, jene der Augenlider, die beiden Falten

um die Nase, dann jenes schwer definierbare, zeitentrückte Lächeln, das einen «archaischen» Zug

des XII. und XIII. Jahrhunderts bildet und dem klassischen Ernst der toskanischen Skulptur fremd

ist. Hingegen trat es an den Figuren der Carrara-Gräber (Madonnen und Engeln der Ecknischen)

auf, wiewohl auch diese enger mit der toskanischen Kunst als mit der gleichzeitigen französischen

verbunden sind. Eher könnte man aber das Lächeln der Carrara-Grabfiguren «archaisch» nennen

als das unserer Madonna. Hier kommt es kaum zur Geltung, obwohl es dem Gesichte ein merk-

würdig ruhiges, zufriedenes Ansehen gibt. Etwas Ahnliches wurde bereits an der Figur rechts

am Arsendi-Grabmal zu Padua festgestellt.

Fig. Ii8. Madonnenstatuette.

Paris, Louvre.