2Ö2

Max Eisler.

Von der ersten Ebene, die in der Gardine gegeben ist, führt der wieder, aber jetzt gänzlich und

mit starkem Teppichbausch verdeckte Tischrand, ihm parallel die jetzt voll konvergierenden Teile

des Fensterrahmens und das jetzt aufgenommene Motiv des offenen Fensters, dessen wagrechte

Bleifassungen in einigem Abstand vom oberen Sesselrand in der Mauerecke begleitet werden, zur

beschränkten Raumtiefe. Und wieder stellt sich in diese strenge, zum Teil schon gestaffelte Aufein-

anderfolge der gebrochenen struktiven Geraden der vermittelnde ornamentale Schwung, der den

rhythmischen Ausgleich herbeifuhrt: der Teppichwurf, das Tellerrund, das Mädchen, dessen neu-

artig geführte Unterarme die freiere Tiefenwirkung des Körpers straffer zusammenfassen, der Falten-

sturz des Fenstervorhanges be-

sorgen diese Vermittlung.

Die Haltung des Mädchens

zwingt zu einigem Verweilen.

Die Figuren im Vermeerschen

Frühwerk hatten bis zum «Schla-

fenden Mädchen» die vorwie-

gende Neigung für das De face

gezeigt, ohne darum auch räum-

lich voller wirksam zu werden.

Damit verband sich die Vorliebe

für jene offene Armhaltung, welche

die Keilöffnung nach vorn, seine

Spitze nach hinten kehrte, also

mit dem Gesamtbau jener Bilder

zusammenging. Die Milchmagd

bringt den Beginn des Um-

schwungs. Die Figur wendet den

Oberkörper in die Schräge, ihre

Oberarme bewahren noch die

alten Richtungen; aber die den

Milchkrug fassenden Hände schlie-

ßen sich mit den Unterarmen

seitlich zusammen; der umge-

kehrte Keil, die Spitze nach

vorne, ist aufgenommen und mit

ihm jenes neue, aus dem Bilde

führende Motiv, das auch den

übrigen Raumbau ergreift. Die Gesamthaltung des Körpers hat damit ein Maß räumlicher Füllung

und Bewegung angenommen, das der Grundgesinnung des Meisters fast ein Zuviel bedeutet. Und

sofort stellt sich auch die Reagenz, die Umwertung ins Ruhigere und Flachere, ein. Wir finden

sie in jener Briefleserin. Das Profil ist jetzt vollständig und auch die vor dem Körper, in der

Ebene seiner Achse geschlossenen Unterarme erhalten jetzt jene seitliche Keilstellung, die mit

vollem Gleichmaß aus dem Mittelgrunde nach vorn und rückwärts führt. Auch die Raute macht

jetzt diese gemäßigte Mittelstellung mit. Die Rhomben und Rechtecke der Bleiäderung im Fenster

und der Sessellehne sind in eine Ebene gekehrt, deren Schräge zwischen flach und tief gerade

die Mitte hält.

Der Flauheit der Wagrechten in der Bildbreite wirkt der Teppichwurf und der schief gestellte

Teller mit dem im stumpfen Winkel gehäuften Obst entgegen. Und die gleiche Empfindung für

den ornamentalen Rhythmus, in der ein bleibendes Charakterzeichen dieses Künstlers immer klarer

hervortritt — gleich bedeutsam mit jenem Gefühl für die Fläche und wie dieses ein hemmendes

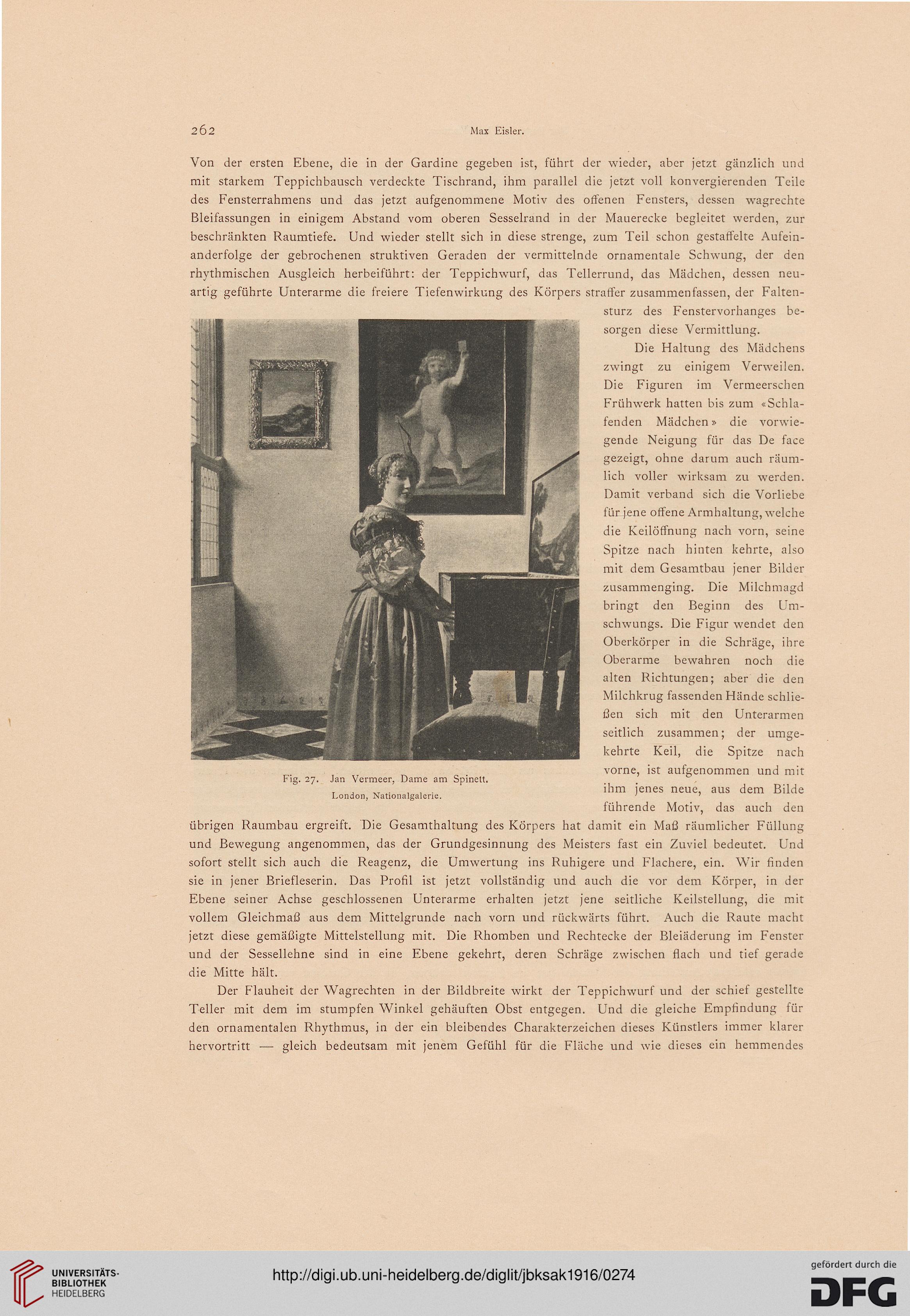

Fig. 27.

Jan Vermeer, Dame am Spinett.

London, Nationalgalcrie.

Max Eisler.

Von der ersten Ebene, die in der Gardine gegeben ist, führt der wieder, aber jetzt gänzlich und

mit starkem Teppichbausch verdeckte Tischrand, ihm parallel die jetzt voll konvergierenden Teile

des Fensterrahmens und das jetzt aufgenommene Motiv des offenen Fensters, dessen wagrechte

Bleifassungen in einigem Abstand vom oberen Sesselrand in der Mauerecke begleitet werden, zur

beschränkten Raumtiefe. Und wieder stellt sich in diese strenge, zum Teil schon gestaffelte Aufein-

anderfolge der gebrochenen struktiven Geraden der vermittelnde ornamentale Schwung, der den

rhythmischen Ausgleich herbeifuhrt: der Teppichwurf, das Tellerrund, das Mädchen, dessen neu-

artig geführte Unterarme die freiere Tiefenwirkung des Körpers straffer zusammenfassen, der Falten-

sturz des Fenstervorhanges be-

sorgen diese Vermittlung.

Die Haltung des Mädchens

zwingt zu einigem Verweilen.

Die Figuren im Vermeerschen

Frühwerk hatten bis zum «Schla-

fenden Mädchen» die vorwie-

gende Neigung für das De face

gezeigt, ohne darum auch räum-

lich voller wirksam zu werden.

Damit verband sich die Vorliebe

für jene offene Armhaltung, welche

die Keilöffnung nach vorn, seine

Spitze nach hinten kehrte, also

mit dem Gesamtbau jener Bilder

zusammenging. Die Milchmagd

bringt den Beginn des Um-

schwungs. Die Figur wendet den

Oberkörper in die Schräge, ihre

Oberarme bewahren noch die

alten Richtungen; aber die den

Milchkrug fassenden Hände schlie-

ßen sich mit den Unterarmen

seitlich zusammen; der umge-

kehrte Keil, die Spitze nach

vorne, ist aufgenommen und mit

ihm jenes neue, aus dem Bilde

führende Motiv, das auch den

übrigen Raumbau ergreift. Die Gesamthaltung des Körpers hat damit ein Maß räumlicher Füllung

und Bewegung angenommen, das der Grundgesinnung des Meisters fast ein Zuviel bedeutet. Und

sofort stellt sich auch die Reagenz, die Umwertung ins Ruhigere und Flachere, ein. Wir finden

sie in jener Briefleserin. Das Profil ist jetzt vollständig und auch die vor dem Körper, in der

Ebene seiner Achse geschlossenen Unterarme erhalten jetzt jene seitliche Keilstellung, die mit

vollem Gleichmaß aus dem Mittelgrunde nach vorn und rückwärts führt. Auch die Raute macht

jetzt diese gemäßigte Mittelstellung mit. Die Rhomben und Rechtecke der Bleiäderung im Fenster

und der Sessellehne sind in eine Ebene gekehrt, deren Schräge zwischen flach und tief gerade

die Mitte hält.

Der Flauheit der Wagrechten in der Bildbreite wirkt der Teppichwurf und der schief gestellte

Teller mit dem im stumpfen Winkel gehäuften Obst entgegen. Und die gleiche Empfindung für

den ornamentalen Rhythmus, in der ein bleibendes Charakterzeichen dieses Künstlers immer klarer

hervortritt — gleich bedeutsam mit jenem Gefühl für die Fläche und wie dieses ein hemmendes

Fig. 27.

Jan Vermeer, Dame am Spinett.

London, Nationalgalcrie.