Der Raum bei Jan Vermcer.

263

Element im Raumschaffen, — kennzeichnet die hier, als Ausnahme des Interieurwerkes, besonders

betonte Höhe: schon jene wagrechte Stange nahe dem oberen Bildrand bedeutet eine Hemmung

dieser, auf der reichen, rhythmischen Einfuhrung der Vertikalen beruhenden Dimension, der wir

jetzt ein besonderes Augenmerk zuwenden müssen, nachdem wir sie im «Schlafenden Mädchen»

mit allen Zeichen der Abhängigkeit in das Werk eintreten sahen. Fortschritt und Neigung sind

unverkennbar. Offensichtlich ist hier die Anlehnung an das fremde Vorbild, Pieter de Hooch,

nur noch im Fenster, das zum erstenmal als kräftiges raumbestimmendes Motiv gebraucht wird

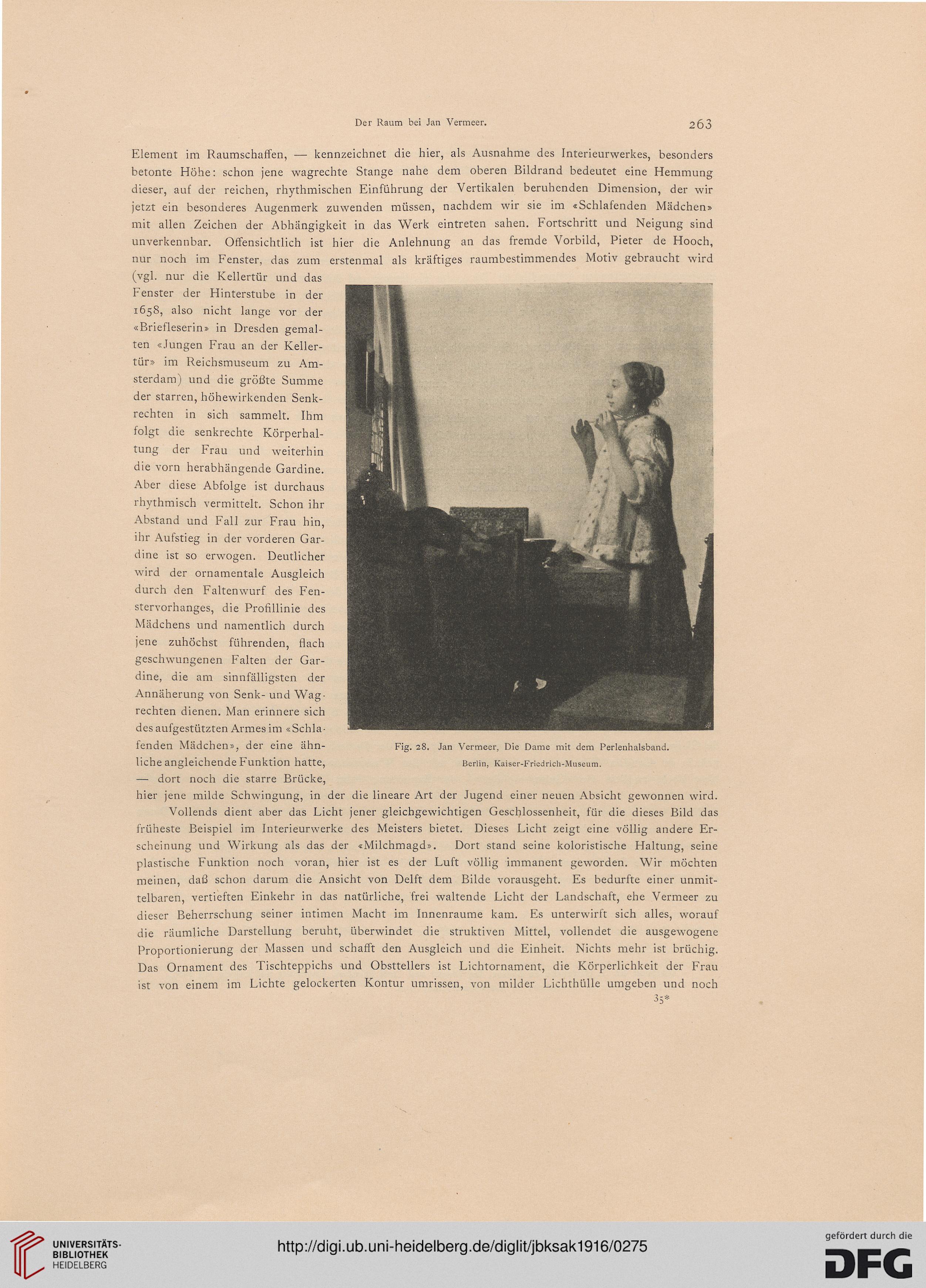

(vgl. nur die Kellertür und das

Fenster der Hinterstube in der

1658, also nicht lange vor der

«Briefleserin» in Dresden gemal-

ten «Jungen Frau an der Keller-

tür» im Reichsmuseum zu Am-

sterdam) und die größte Summe

der starren, höhewirkenden Senk-

rechten in sich sammelt. Ihm

folgt die senkrechte Körperhal-

tung der Frau und weiterhin

die vorn herabhängende Gardine.

Aber diese Abfolge ist durchaus

rhythmisch vermittelt. Schon ihr

Abstand und Fall zur Frau hin,

ihr Aufstieg in der vorderen Gar-

dine ist so erwogen. Deutlicher

wird der ornamentale Ausgleich

durch den Faltenwurf des Fen-

stervorhanges, die Profillinie des

Mädchens und namentlich durch

jene zuhochst führenden, flach

geschwungenen Falten der Gar-

dine, die am sinnfälligsten der

Annäherung von Senk- und Wag-

rechten dienen. Man erinnere sich

des aufgestützten Armes im «Schla-

fenden Mädchen», der eine ähn-

liche angleichende Funktion hatte,

— dort noch die starre Brücke,

hier jene milde Schwingung, in der die lineare Art der Jugend einer neuen Absicht gewonnen wird.

Vollends dient aber das Licht jener gleichgewichtigen Geschlossenheit, für die dieses Bild das

früheste Beispiel im Interieurwerke des Meisters bietet. Dieses Licht zeigt eine völlig andere Er-

scheinung und Wirkung als das der «Milchmagd». Dort stand seine koloristische Haltung, seine

plastische Funktion noch voran, hier ist es der Luft völlig immanent geworden. Wir möchten

meinen, daß schon darum die Ansicht von Delft dem Bilde vorausgeht. Es bedurfte einer unmit-

telbaren, vertieften Einkehr in das natürliche, frei waltende Licht der Landschaft, ehe Vermeer zu

dieser Beherrschung seiner intimen Macht im Innenraume kam. Es unterwirft sich alles, worauf

die räumliche Darstellung beruht, überwindet die struktiven Mittel, vollendet die ausgewogene

Proportionierung der Massen und schafft den Ausgleich und die Einheit. Nichts mehr ist brüchig.

Das Ornament des Tischteppichs und Obsttellers ist Lichtornament, die Körperlichkeit der Frau

ist von einem im Lichte gelockerten Kontur umrissen, von milder Lichthülle umgeben und noch

Fig. 28. Jan Vermeer. Die Dame mit dem Perlenhalsband.

Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum.

263

Element im Raumschaffen, — kennzeichnet die hier, als Ausnahme des Interieurwerkes, besonders

betonte Höhe: schon jene wagrechte Stange nahe dem oberen Bildrand bedeutet eine Hemmung

dieser, auf der reichen, rhythmischen Einfuhrung der Vertikalen beruhenden Dimension, der wir

jetzt ein besonderes Augenmerk zuwenden müssen, nachdem wir sie im «Schlafenden Mädchen»

mit allen Zeichen der Abhängigkeit in das Werk eintreten sahen. Fortschritt und Neigung sind

unverkennbar. Offensichtlich ist hier die Anlehnung an das fremde Vorbild, Pieter de Hooch,

nur noch im Fenster, das zum erstenmal als kräftiges raumbestimmendes Motiv gebraucht wird

(vgl. nur die Kellertür und das

Fenster der Hinterstube in der

1658, also nicht lange vor der

«Briefleserin» in Dresden gemal-

ten «Jungen Frau an der Keller-

tür» im Reichsmuseum zu Am-

sterdam) und die größte Summe

der starren, höhewirkenden Senk-

rechten in sich sammelt. Ihm

folgt die senkrechte Körperhal-

tung der Frau und weiterhin

die vorn herabhängende Gardine.

Aber diese Abfolge ist durchaus

rhythmisch vermittelt. Schon ihr

Abstand und Fall zur Frau hin,

ihr Aufstieg in der vorderen Gar-

dine ist so erwogen. Deutlicher

wird der ornamentale Ausgleich

durch den Faltenwurf des Fen-

stervorhanges, die Profillinie des

Mädchens und namentlich durch

jene zuhochst führenden, flach

geschwungenen Falten der Gar-

dine, die am sinnfälligsten der

Annäherung von Senk- und Wag-

rechten dienen. Man erinnere sich

des aufgestützten Armes im «Schla-

fenden Mädchen», der eine ähn-

liche angleichende Funktion hatte,

— dort noch die starre Brücke,

hier jene milde Schwingung, in der die lineare Art der Jugend einer neuen Absicht gewonnen wird.

Vollends dient aber das Licht jener gleichgewichtigen Geschlossenheit, für die dieses Bild das

früheste Beispiel im Interieurwerke des Meisters bietet. Dieses Licht zeigt eine völlig andere Er-

scheinung und Wirkung als das der «Milchmagd». Dort stand seine koloristische Haltung, seine

plastische Funktion noch voran, hier ist es der Luft völlig immanent geworden. Wir möchten

meinen, daß schon darum die Ansicht von Delft dem Bilde vorausgeht. Es bedurfte einer unmit-

telbaren, vertieften Einkehr in das natürliche, frei waltende Licht der Landschaft, ehe Vermeer zu

dieser Beherrschung seiner intimen Macht im Innenraume kam. Es unterwirft sich alles, worauf

die räumliche Darstellung beruht, überwindet die struktiven Mittel, vollendet die ausgewogene

Proportionierung der Massen und schafft den Ausgleich und die Einheit. Nichts mehr ist brüchig.

Das Ornament des Tischteppichs und Obsttellers ist Lichtornament, die Körperlichkeit der Frau

ist von einem im Lichte gelockerten Kontur umrissen, von milder Lichthülle umgeben und noch

Fig. 28. Jan Vermeer. Die Dame mit dem Perlenhalsband.

Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum.