3o8

Rudolf Arthur Peltzer.

Eine der von Rottenhammer ausgeführten Decken glauben wir im Goldenen Saal des

Schlosses zu Bückeburg wiedergefunden zu haben. Der Goldene Saal (bezeichnet 1605) ist

neben der Schloßkapelle der einzige aus jener Zeit unversehrt erhaltene Teil des Schloßbaues, ein

Prachtstück der Dekorationskunst deutschen Frühbarocks. Die in Holz geschnitzten Türumrahmun-

gen werden von Dehio als «alles Vergleichbare überbietend, ein Sturm barocken Prachtüberschwangs»

gekennzeichnet. Im Einklang mit der üppigen Ausschmückung der Wände ist auch die Decke

aufs reichste nach venezianischem Sy-

stem gebildet. Tiefe Kasselten um-

schließen in den Ecken vier große

Ölgemälde auf Leinwand, während

die Mitte von einer umfangreichen

Holzvertäfelung eingenommen wird.

Die Bilder stellen die vier Elemente

dar (Tafel XXXV): Die Erde wird

durch eine von Früchten umgebene

Frau mit Mauerkrone versinnbildlicht,

Neptun und Amphitrite sollen das

Wasser, Vulkan und Venus das Feuer,

Boreas, der die Oreithyia raubt, die

Luft vorstellen. Man hat diese Male-

reien bisher stets für Arbeiten eines

Italieners gehalten — der Name Guido

Reni wird genannt — und Schöner-

mark verzeichnet die Uberlieferung,

daß sie unter der Regierung des Für-

sten Georg Adolf (1860—i8g3) in

Italien gekauft sein «sollen». Es kann

jedoch schon angesichts der Abbil-

dungen kaum einem Zweifel unter-

liegen, daß wir hier eine der von

Rottenhammer für den Grafen Ernst

gemalten Decken vor uns haben. Kom-

positionsweise wie Typen reden eine

zu deutliche Sprache.

Der Brief vom März 1613 ent-

hält gleichzeitig Mitteilungen, die auf

die Beziehungen des Grafen zu de Vries und auf die Entstehungsgeschichte des Tauf-

beckens in der Schloßkirche zu Bückeburg neues Licht werfen. Der Graf hatte Rottenhammer

den Auftrag gegeben, einen besonders tüchtigen Meister in Erfahrung zu bringen, der ihm ein

Taufbecken gießen könne. Rottenhammer schreibt nun, daß er auf der Durchreise in Nürnberg

wider Erwarten keinen solchen Künstler angetroffen habe. Er habe sich daher an Adriaen de

Vries in Prag gewandt und gleichzeitig eine Visierung mitgeschickt. De Vries wolle auch

zwei Modelle nach Augsburg senden, die dann sofort nach Bückeburg weitergehen sollten. Allem

Anschein nach hat also Rottenhammer die Verbindung des de Vries mit dem Grafen angebahnt,

der einige der schönsten Werke des Künstlers ihre Entstehung verdanken sollten.1 Das in seiner

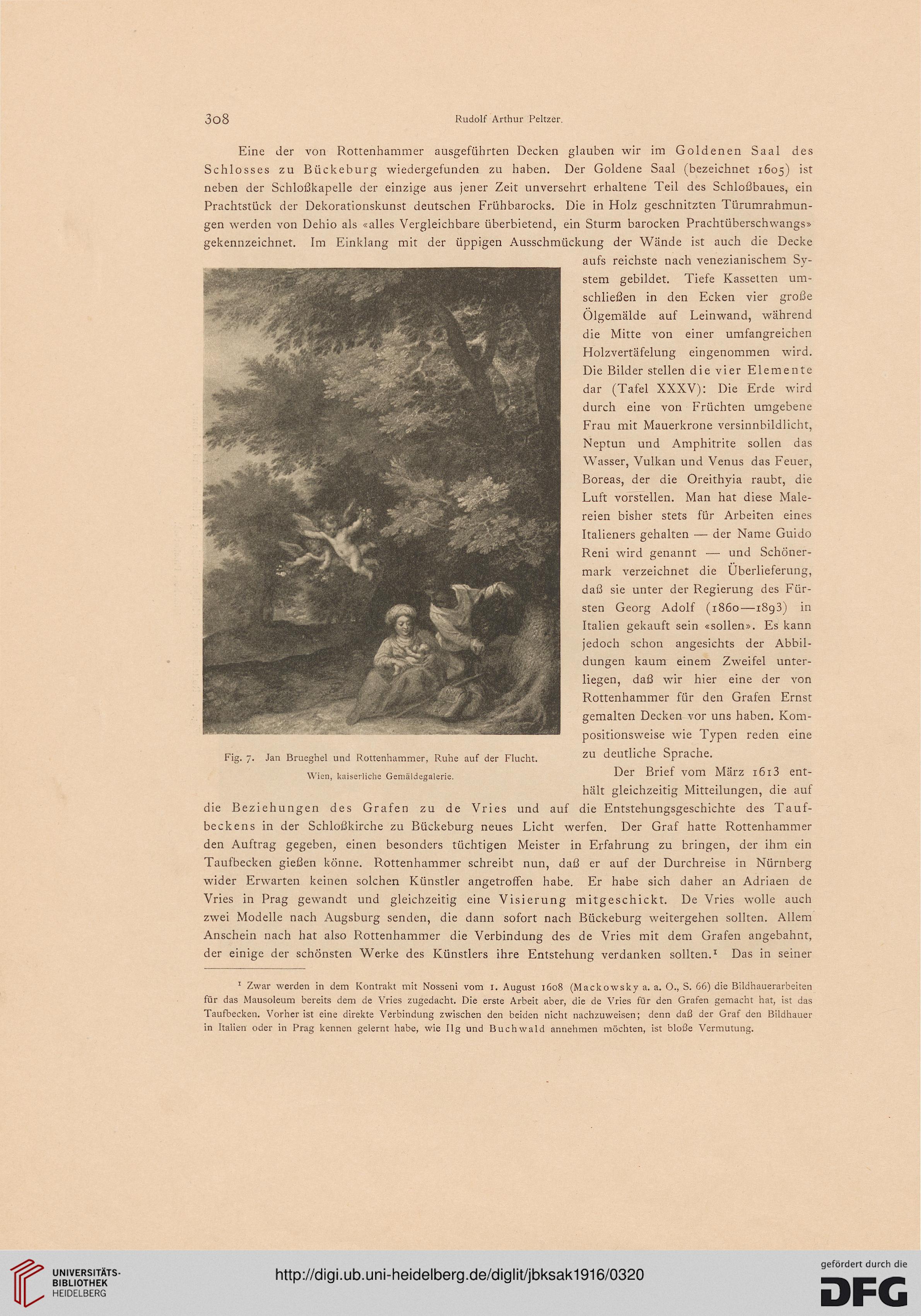

Jan Brueghel und Rottenhammer, Ruhe auf der Flucht.

Wien, kaiserliche Gemäldegalerie.

1 Zwar werden in dem Kontrakt mit Nosseni vom 1. August 1608 (Mackowsky a. a. O., S. 66) die Bildhauerarbeiten

für das Mausoleum bereits dem de Vries zugedacht. Die erste Arbeit aber, die de Vries für den Grafen gemacht hat, ist das

Taufbecken. Vorher ist eine direkte Verbindung zwischen den beiden nicht nachzuweisen; denn daß der Graf den Bildhauer

in Italien oder in Prag kennen gelernt habe, wie Ilg und Buchwald annehmen möchten, ist bloße Vermutung.

Rudolf Arthur Peltzer.

Eine der von Rottenhammer ausgeführten Decken glauben wir im Goldenen Saal des

Schlosses zu Bückeburg wiedergefunden zu haben. Der Goldene Saal (bezeichnet 1605) ist

neben der Schloßkapelle der einzige aus jener Zeit unversehrt erhaltene Teil des Schloßbaues, ein

Prachtstück der Dekorationskunst deutschen Frühbarocks. Die in Holz geschnitzten Türumrahmun-

gen werden von Dehio als «alles Vergleichbare überbietend, ein Sturm barocken Prachtüberschwangs»

gekennzeichnet. Im Einklang mit der üppigen Ausschmückung der Wände ist auch die Decke

aufs reichste nach venezianischem Sy-

stem gebildet. Tiefe Kasselten um-

schließen in den Ecken vier große

Ölgemälde auf Leinwand, während

die Mitte von einer umfangreichen

Holzvertäfelung eingenommen wird.

Die Bilder stellen die vier Elemente

dar (Tafel XXXV): Die Erde wird

durch eine von Früchten umgebene

Frau mit Mauerkrone versinnbildlicht,

Neptun und Amphitrite sollen das

Wasser, Vulkan und Venus das Feuer,

Boreas, der die Oreithyia raubt, die

Luft vorstellen. Man hat diese Male-

reien bisher stets für Arbeiten eines

Italieners gehalten — der Name Guido

Reni wird genannt — und Schöner-

mark verzeichnet die Uberlieferung,

daß sie unter der Regierung des Für-

sten Georg Adolf (1860—i8g3) in

Italien gekauft sein «sollen». Es kann

jedoch schon angesichts der Abbil-

dungen kaum einem Zweifel unter-

liegen, daß wir hier eine der von

Rottenhammer für den Grafen Ernst

gemalten Decken vor uns haben. Kom-

positionsweise wie Typen reden eine

zu deutliche Sprache.

Der Brief vom März 1613 ent-

hält gleichzeitig Mitteilungen, die auf

die Beziehungen des Grafen zu de Vries und auf die Entstehungsgeschichte des Tauf-

beckens in der Schloßkirche zu Bückeburg neues Licht werfen. Der Graf hatte Rottenhammer

den Auftrag gegeben, einen besonders tüchtigen Meister in Erfahrung zu bringen, der ihm ein

Taufbecken gießen könne. Rottenhammer schreibt nun, daß er auf der Durchreise in Nürnberg

wider Erwarten keinen solchen Künstler angetroffen habe. Er habe sich daher an Adriaen de

Vries in Prag gewandt und gleichzeitig eine Visierung mitgeschickt. De Vries wolle auch

zwei Modelle nach Augsburg senden, die dann sofort nach Bückeburg weitergehen sollten. Allem

Anschein nach hat also Rottenhammer die Verbindung des de Vries mit dem Grafen angebahnt,

der einige der schönsten Werke des Künstlers ihre Entstehung verdanken sollten.1 Das in seiner

Jan Brueghel und Rottenhammer, Ruhe auf der Flucht.

Wien, kaiserliche Gemäldegalerie.

1 Zwar werden in dem Kontrakt mit Nosseni vom 1. August 1608 (Mackowsky a. a. O., S. 66) die Bildhauerarbeiten

für das Mausoleum bereits dem de Vries zugedacht. Die erste Arbeit aber, die de Vries für den Grafen gemacht hat, ist das

Taufbecken. Vorher ist eine direkte Verbindung zwischen den beiden nicht nachzuweisen; denn daß der Graf den Bildhauer

in Italien oder in Prag kennen gelernt habe, wie Ilg und Buchwald annehmen möchten, ist bloße Vermutung.