320

Rudolf Arthur Peltzer.

messene, von Veronese inspirierte Komposition, die zugleich eine gewisse Ähnlichkeit mit Annibale

Carraccis berühmtem Gemälde aufweist, oder die Krönung Mariens in Nürnberg aus dem Jahre

1602 (Fig. 11), der auch wegen ihres warmen goldigen Tones ein hervorragender Platz in Rotten-

hammers Werk gebührt. Das satte Rot des Mantels Mariens und Christi, das Weiß und Goldgelb

des Gewandes Gott Vaters klingt harmonisch zusammen mit dem Licht, das von oben auf die

Gruppe flutet; nur das rötliche Inkarnat der Engel wirkt etwas störend. Eine sehr fein ausgeführte

Landschaft mit Motiven aus der Nähe Roms belebt den unteren Teil des verhältnismäßig großen

Kupferbildes. Die fast gleichgroße Vor-

zeichnung fand sich in der Graphi-

schen Sammlung zu München.

Van Mander beschreibt als das

erste Bild, das Rottenhammer bekannt

gemacht habe, ein Allerheiligenbild

auf einer ziemlich großen Platte in Hoch-

format, «das heißt ein Himmel voll von

Heiligen beiderlei Geschlechts und En-

geln, eine vortrefflich durchgeführte

sehr reiche Komposition mit hübschen

Gewändern, Köpfen, Kopfhüllen und

allerlei schönen Sachen, sehr leuchtend

und schön in der Farbe». Eine solche

Versammlung von Heiligen mit einer

dem Nürnberger Bilde sehr ähnlichen

Krönung Mariens in der Höhe gibt das

Bild bei Lord Spencer wieder (Fig 12).

Man muß die geschickte, übersichtliche

Anordnung der vielen heiligen Personen

— von denen einige eine porträtmäßige

Auffassung zeigen — auf drei Wolken-

bänken, die große Abwechslung in den

Bewegungen und Typen loben, ohne frei-

lich zu verkennen, daß es sich hier um

eine freie Benutzung der Kompositions-

prinzipien Größerer, Michelangelos und

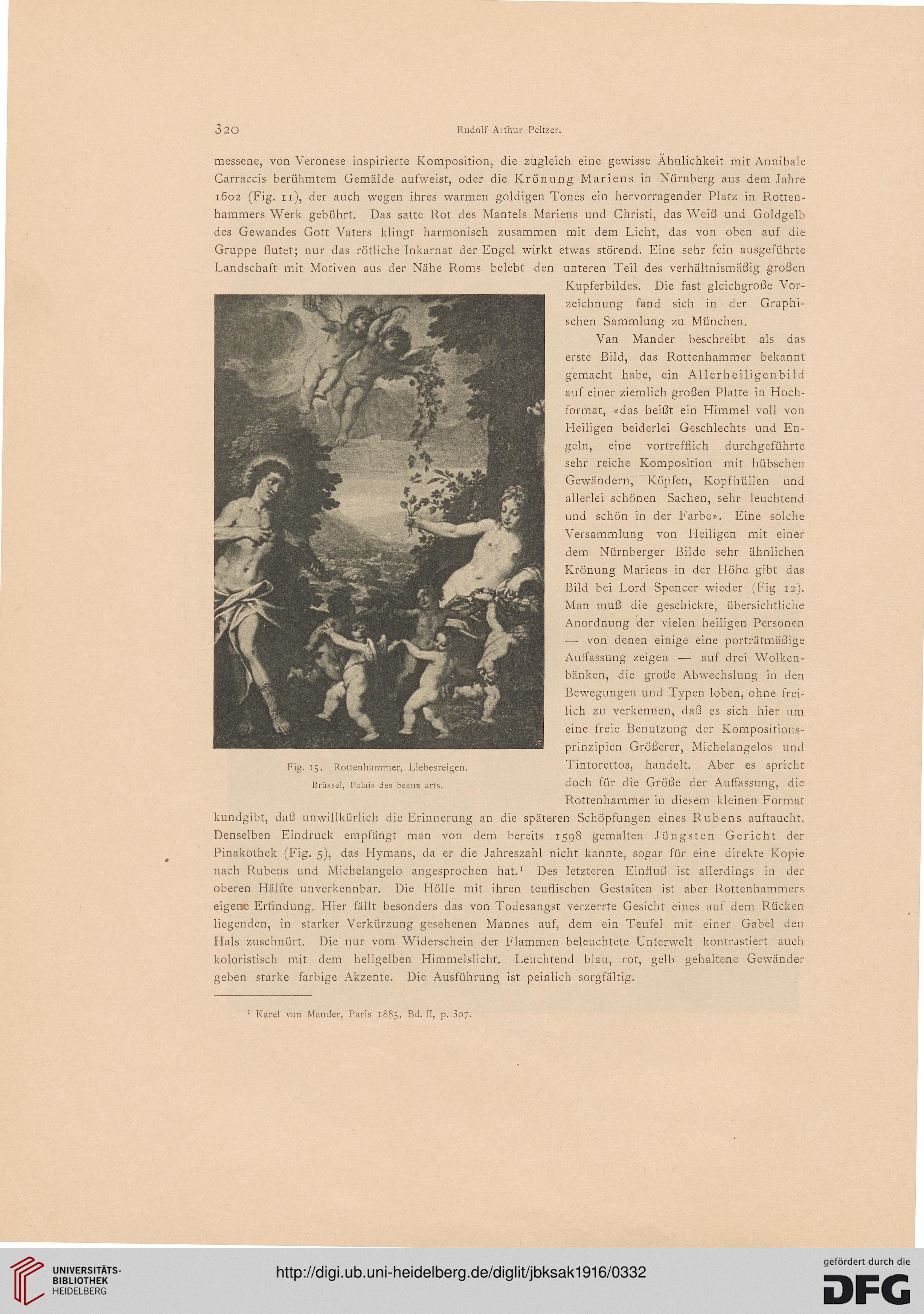

Fig. 15. Rottenhammer, Liebesreigen. Tintorettos, handelt. Aber es spricht

Brüssel, Palais des beaux ans. doch für die Größe der Auffassung, die

Rottenhammer in diesem kleinen Format

kundgibt, daß unwillkürlich die Erinnerung an die späteren Schöpfungen eines Rubens auftaucht.

Denselben Eindruck empfängt man von dem bereits 1598 gemalten Jüngsten Gericht der

Pinakothek (Fig. 5), das Hymans, da er die Jahreszahl nicht kannte, sogar für eine direkte Kopie

nach Rubens und Michelangelo angesprochen hat.1 Des letzteren Einfluß ist allerdings in der

oberen Hälfte unverkennbar. Die Hölle mit ihren teuflischen Gestalten ist aber Rottenhammers

eigene Erfindung. Hier fällt besonders das von Todesangst verzerrte Gesicht eines auf dem Rücken

liegenden, in starker Verkürzung gesehenen Mannes auf, dem ein Teufel mit einer Gabel den

Hals zuschnürt. Die nur vom Widerschein der Flammen beleuchtete Unterwelt kontrastiert auch

koloristisch mit dem hellgelben Himmelslicht. Leuchtend blau, rot, gelb gehaltene Gewänder

geben starke farbige Akzente. Die Ausführung ist peinlich sorgfältig.

1 Karel van Mander, Paris 1885, Bd. II, p. 307.

Rudolf Arthur Peltzer.

messene, von Veronese inspirierte Komposition, die zugleich eine gewisse Ähnlichkeit mit Annibale

Carraccis berühmtem Gemälde aufweist, oder die Krönung Mariens in Nürnberg aus dem Jahre

1602 (Fig. 11), der auch wegen ihres warmen goldigen Tones ein hervorragender Platz in Rotten-

hammers Werk gebührt. Das satte Rot des Mantels Mariens und Christi, das Weiß und Goldgelb

des Gewandes Gott Vaters klingt harmonisch zusammen mit dem Licht, das von oben auf die

Gruppe flutet; nur das rötliche Inkarnat der Engel wirkt etwas störend. Eine sehr fein ausgeführte

Landschaft mit Motiven aus der Nähe Roms belebt den unteren Teil des verhältnismäßig großen

Kupferbildes. Die fast gleichgroße Vor-

zeichnung fand sich in der Graphi-

schen Sammlung zu München.

Van Mander beschreibt als das

erste Bild, das Rottenhammer bekannt

gemacht habe, ein Allerheiligenbild

auf einer ziemlich großen Platte in Hoch-

format, «das heißt ein Himmel voll von

Heiligen beiderlei Geschlechts und En-

geln, eine vortrefflich durchgeführte

sehr reiche Komposition mit hübschen

Gewändern, Köpfen, Kopfhüllen und

allerlei schönen Sachen, sehr leuchtend

und schön in der Farbe». Eine solche

Versammlung von Heiligen mit einer

dem Nürnberger Bilde sehr ähnlichen

Krönung Mariens in der Höhe gibt das

Bild bei Lord Spencer wieder (Fig 12).

Man muß die geschickte, übersichtliche

Anordnung der vielen heiligen Personen

— von denen einige eine porträtmäßige

Auffassung zeigen — auf drei Wolken-

bänken, die große Abwechslung in den

Bewegungen und Typen loben, ohne frei-

lich zu verkennen, daß es sich hier um

eine freie Benutzung der Kompositions-

prinzipien Größerer, Michelangelos und

Fig. 15. Rottenhammer, Liebesreigen. Tintorettos, handelt. Aber es spricht

Brüssel, Palais des beaux ans. doch für die Größe der Auffassung, die

Rottenhammer in diesem kleinen Format

kundgibt, daß unwillkürlich die Erinnerung an die späteren Schöpfungen eines Rubens auftaucht.

Denselben Eindruck empfängt man von dem bereits 1598 gemalten Jüngsten Gericht der

Pinakothek (Fig. 5), das Hymans, da er die Jahreszahl nicht kannte, sogar für eine direkte Kopie

nach Rubens und Michelangelo angesprochen hat.1 Des letzteren Einfluß ist allerdings in der

oberen Hälfte unverkennbar. Die Hölle mit ihren teuflischen Gestalten ist aber Rottenhammers

eigene Erfindung. Hier fällt besonders das von Todesangst verzerrte Gesicht eines auf dem Rücken

liegenden, in starker Verkürzung gesehenen Mannes auf, dem ein Teufel mit einer Gabel den

Hals zuschnürt. Die nur vom Widerschein der Flammen beleuchtete Unterwelt kontrastiert auch

koloristisch mit dem hellgelben Himmelslicht. Leuchtend blau, rot, gelb gehaltene Gewänder

geben starke farbige Akzente. Die Ausführung ist peinlich sorgfältig.

1 Karel van Mander, Paris 1885, Bd. II, p. 307.