324

Rudolf Arthur Peltzer.

Auch den Sturz des Phaeton, ein Thema, das Gelegenheit gab, zahllose nackte Quell-

nymphen anzubringen, kennen wir in zwei durchaus verschiedenen Versionen, in Cassel und im

Haag (Fig. 16), beide im Jahre 1604 entstanden. Da die Landschaften hier von P. Brill gemalt

sind, werden wir sie noch besprechen.

Am häufigsten hat Rottenhammer das Bad der Diana gemalt. Schon van Mander und alte

Inventare erwähnen solche Darstellungen, auch gibt es Stiche der Sadeler sowie eine Kreidezeich-

nung von 1597 (Weimar) dieses Inhalts.1 Alle diese Aktäonbilder, so namentlich das Schleißheimer

von 1602 (Fig. 18), lehnen sich in der Komposition, insbesondere in der kulissenartigen Stellung

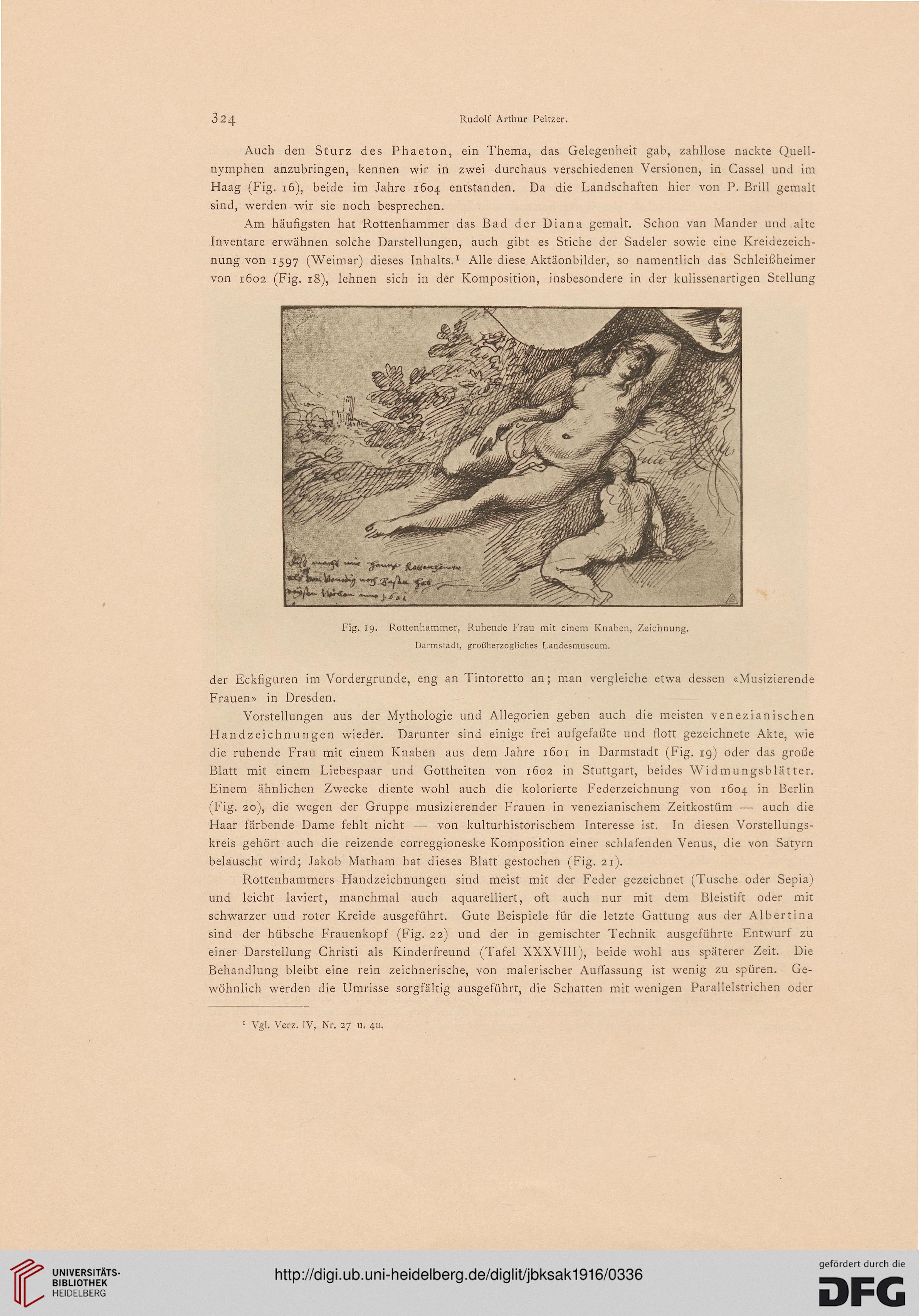

Fig. 19. Rottenhammer, Ruhende Frau mit einem Knaben, Zeichnung.

Darmstadt, großherzogliches Landesmuseum.

der Eckfiguren im Vordergrunde, eng an Tintoretto an; man vergleiche etwa dessen «Musizierende

Frauen» in Dresden.

Vorstellungen aus der Mythologie und Allegorien geben auch die meisten venezianischen

Handzeichnungen wieder. Darunter sind einige frei aufgefaßte und flott gezeichnete Akte, wie

die ruhende Frau mit einem Knaben aus dem Jahre 1601 in Darmstadt (Fig. 19) oder das große

Blatt mit einem Liebespaar und Gottheiten von 1602 in Stuttgart, beides Widmungsblätter.

Einem ähnlichen Zwecke diente wohl auch die kolorierte Federzeichnung von 1604 in Berlin

(Fig. 20), die wegen der Gruppe musizierender Frauen in venezianischem Zeitkostüm — auch die

Haar färbende Dame fehlt nicht — von kulturhistorischem Interesse ist. In diesen Vorstellungs-

kreis gehört auch die reizende corrcggioneske Komposition einer schlafenden Venus, die von Satyrn

belauscht wird; Jakob Matham hat dieses Blatt gestochen (Fig. 21).

Rottenhammers Handzeichnungen sind meist mit der Feder gezeichnet (Tusche oder Sepia)

und leicht laviert, manchmal auch aquarelliert, oft auch nur mit dem Bleistift oder mit

schwarzer und roter Kreide ausgeführt. Gute Beispiele für die letzte Gattung aus der Albertina

sind der hübsche Frauenkopf (Fig. 22) und der in gemischter Technik ausgeführte Entwurf zu

einer Darstellung Christi als Kinderfreund (Tafel XXXVIII), beide wohl aus späterer Zeit. Die

Behandlung bleibt eine rein zeichnerische, von malerischer Auffassung ist wenig zu spüren. Ge-

wöhnlich werden die Umrisse sorgfältig ausgeführt, die Schatten mit wenigen Parallelstrichen oder

1 Vgl. Verz. IV, Nr. 27 u. 40.

Rudolf Arthur Peltzer.

Auch den Sturz des Phaeton, ein Thema, das Gelegenheit gab, zahllose nackte Quell-

nymphen anzubringen, kennen wir in zwei durchaus verschiedenen Versionen, in Cassel und im

Haag (Fig. 16), beide im Jahre 1604 entstanden. Da die Landschaften hier von P. Brill gemalt

sind, werden wir sie noch besprechen.

Am häufigsten hat Rottenhammer das Bad der Diana gemalt. Schon van Mander und alte

Inventare erwähnen solche Darstellungen, auch gibt es Stiche der Sadeler sowie eine Kreidezeich-

nung von 1597 (Weimar) dieses Inhalts.1 Alle diese Aktäonbilder, so namentlich das Schleißheimer

von 1602 (Fig. 18), lehnen sich in der Komposition, insbesondere in der kulissenartigen Stellung

Fig. 19. Rottenhammer, Ruhende Frau mit einem Knaben, Zeichnung.

Darmstadt, großherzogliches Landesmuseum.

der Eckfiguren im Vordergrunde, eng an Tintoretto an; man vergleiche etwa dessen «Musizierende

Frauen» in Dresden.

Vorstellungen aus der Mythologie und Allegorien geben auch die meisten venezianischen

Handzeichnungen wieder. Darunter sind einige frei aufgefaßte und flott gezeichnete Akte, wie

die ruhende Frau mit einem Knaben aus dem Jahre 1601 in Darmstadt (Fig. 19) oder das große

Blatt mit einem Liebespaar und Gottheiten von 1602 in Stuttgart, beides Widmungsblätter.

Einem ähnlichen Zwecke diente wohl auch die kolorierte Federzeichnung von 1604 in Berlin

(Fig. 20), die wegen der Gruppe musizierender Frauen in venezianischem Zeitkostüm — auch die

Haar färbende Dame fehlt nicht — von kulturhistorischem Interesse ist. In diesen Vorstellungs-

kreis gehört auch die reizende corrcggioneske Komposition einer schlafenden Venus, die von Satyrn

belauscht wird; Jakob Matham hat dieses Blatt gestochen (Fig. 21).

Rottenhammers Handzeichnungen sind meist mit der Feder gezeichnet (Tusche oder Sepia)

und leicht laviert, manchmal auch aquarelliert, oft auch nur mit dem Bleistift oder mit

schwarzer und roter Kreide ausgeführt. Gute Beispiele für die letzte Gattung aus der Albertina

sind der hübsche Frauenkopf (Fig. 22) und der in gemischter Technik ausgeführte Entwurf zu

einer Darstellung Christi als Kinderfreund (Tafel XXXVIII), beide wohl aus späterer Zeit. Die

Behandlung bleibt eine rein zeichnerische, von malerischer Auffassung ist wenig zu spüren. Ge-

wöhnlich werden die Umrisse sorgfältig ausgeführt, die Schatten mit wenigen Parallelstrichen oder

1 Vgl. Verz. IV, Nr. 27 u. 40.