Randglossen zu Venedigs Bronzeplastik der Hochrenaissance.

23

mutlichen Urtypus des Berliner Kaiser Friedrich-Museums zurückzuführen sind, so müssen die

«Veneria», die «Fortitudo» und die cVigilantia» einerseits, die «Aphroditen» andererseits als Varianten

noch unbekannter Urtypen aufgefaßt werden, die aber alle zusammen mit der signierten «Tempe-

rantia» des Tiziano Aspetti am Presbyterium des Santo zu Padua derartige stilistische Berührungs-

punkte zeigen, daß wir uns vollauf berechtigt fühlen, für

sie eine Werkstatt und an deren Spitze einen Meister zu

nennen: Tiziano Aspetti, den Schwestersohn Tizians, den

Schüler Sansovinos, der zusammen mit Alessandro Vittoria

jenen Stil in der Skulptur und Plastik Venedigs schuf, der

nicht nur in der zweiten Cinquecentohälfte sondern bis hoch

ins XVII. Jahrhundert noch die Vorherrschaft behielt.

Tiziano Aspetti, der wie Vittoria aus Sansovinos

Schule hervorgieng, aber erst mitten in seiner künstlerischen

Laufbahn, in Padua, beim Studium der Werke Donatellos

seinen persönlichen Stil in einer Art Renaissance der Renais-

sance fand, verdient besonders in seiner Stellung zu Vittoria

eine eingehendere Würdigung. Wir können aber diesem

Künstler vorläufig keine monographische Studie widmen, die,

losgerissen von dem allgemeinen Entwicklungsgange des vene-

zianischen Cinquecento, nur mangelhaft ausfallen müßte. —

Als 1591 Aspetti von Venedig nach Padua übersiedelte, stand

er in seinem siebenundzwanzigsten Lebensjahre, konnte aber

auf eine erfolgreiche, wenn auch wenig individuelle Tätig-

keit zurückblicken. Mit Girolamo Campagna wetteifernd,

hatte er anfangs der Achtzigerjahre einen der Giganti am

Eingange der Zecca vollendet. Gleichartige Arbeiten folgten:

die zwei Marmorsklaven am Kamin der Sala dell'Anticolle-

gio im Dogenpalast; die Gewölbeträger — «Herkules mit

der Hydra» und «Atlas mit der Weltkugel» — am Eingang

der Scala d'Oro. Dann kamen in Anlehnung an Vittorias

tintoretteske Porträte die Büsten des Bragadin, des Barba-

rigo und des Venier in der Sala d'Armi des Consiglio dei

Dieci,1 die unterlebensgroßen Figuren aus Bronze am Altar

der ersten linken Kapelle in S. Francesco delle Vigne und

an der Fassade derselben Kirche Moses und Paulus mit einer

ähnlichen Signatur, wie wir sie an den paduanischen Pla-

stiken vorgefunden haben. In Padua angekommen, wurden

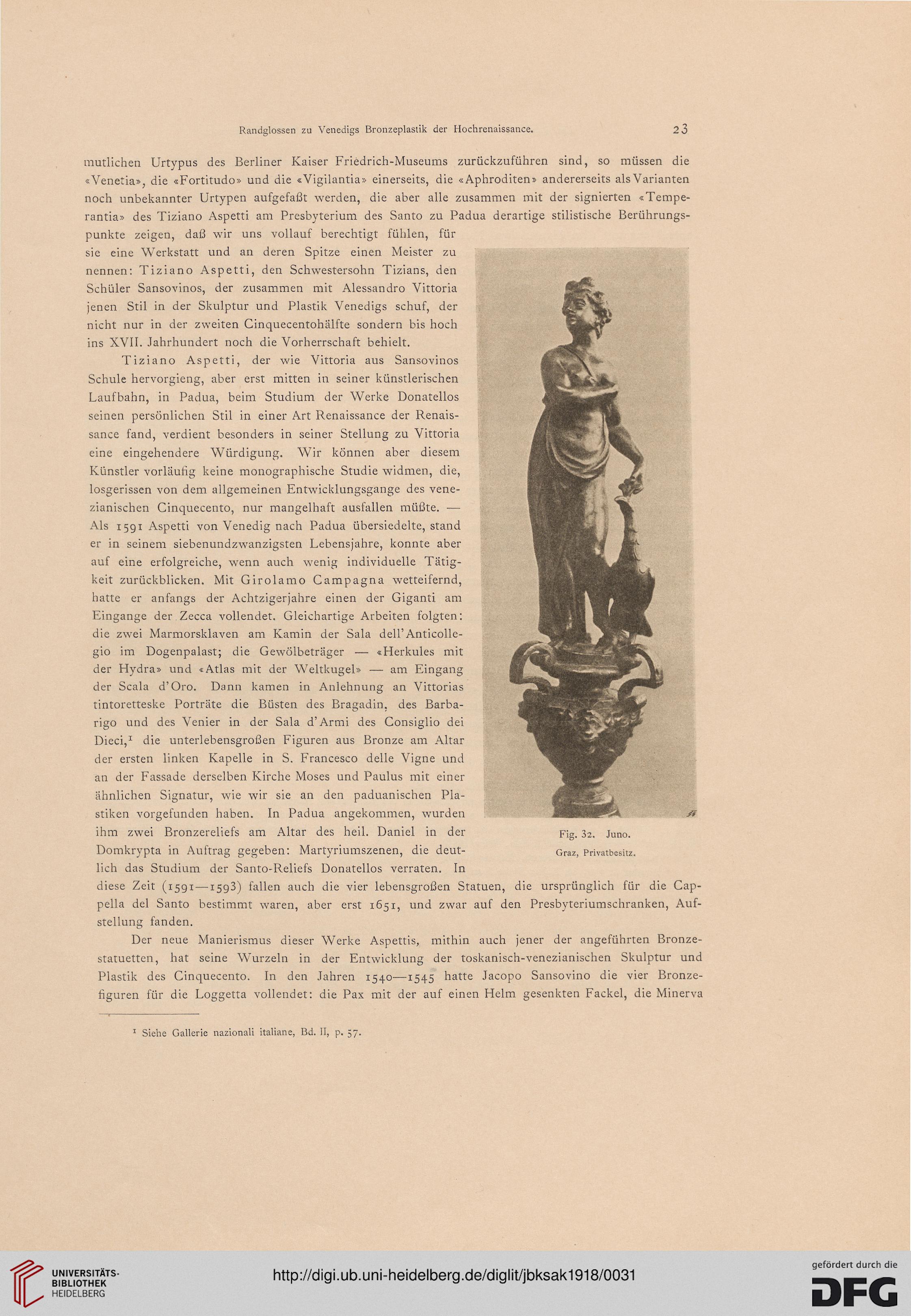

ihm zwei Bronzereliefs am Altar des heil. Daniel in der Fig. 32. Juno.

Domkrypta in Auftrag gegeben: Martyriumszenen, die deut- Graz, Privatbesitz.

lieh das Studium der Santo-Reliefs Donatellos verraten. In

diese Zeit (1591 — isg3) fallen auch die vier lebensgroßen Statuen, die ursprünglich für die Cap-

pella del Santo bestimmt waren, aber erst 1651, und zwar auf den Presbyteriumschranken, Auf-

stellung fanden.

Der neue Manierismus dieser Werke Aspettis, mithin auch jener der angeführten Bronze-

statuetten, hat seine Wurzeln in der Entwicklung der toskanisch-venezianischen Skulptur und

Plastik des Cinquecento. In den Jahren 1540—1545 hatte Jacopo Sansovino die vier Bronze-

figuren für die Loggetta vollendet: die Pax mit der auf einen Helm gesenkten Fackel, die Minerva

1 Siehe Gallerie nazionali italiane, Bd. II, p. 57.

23

mutlichen Urtypus des Berliner Kaiser Friedrich-Museums zurückzuführen sind, so müssen die

«Veneria», die «Fortitudo» und die cVigilantia» einerseits, die «Aphroditen» andererseits als Varianten

noch unbekannter Urtypen aufgefaßt werden, die aber alle zusammen mit der signierten «Tempe-

rantia» des Tiziano Aspetti am Presbyterium des Santo zu Padua derartige stilistische Berührungs-

punkte zeigen, daß wir uns vollauf berechtigt fühlen, für

sie eine Werkstatt und an deren Spitze einen Meister zu

nennen: Tiziano Aspetti, den Schwestersohn Tizians, den

Schüler Sansovinos, der zusammen mit Alessandro Vittoria

jenen Stil in der Skulptur und Plastik Venedigs schuf, der

nicht nur in der zweiten Cinquecentohälfte sondern bis hoch

ins XVII. Jahrhundert noch die Vorherrschaft behielt.

Tiziano Aspetti, der wie Vittoria aus Sansovinos

Schule hervorgieng, aber erst mitten in seiner künstlerischen

Laufbahn, in Padua, beim Studium der Werke Donatellos

seinen persönlichen Stil in einer Art Renaissance der Renais-

sance fand, verdient besonders in seiner Stellung zu Vittoria

eine eingehendere Würdigung. Wir können aber diesem

Künstler vorläufig keine monographische Studie widmen, die,

losgerissen von dem allgemeinen Entwicklungsgange des vene-

zianischen Cinquecento, nur mangelhaft ausfallen müßte. —

Als 1591 Aspetti von Venedig nach Padua übersiedelte, stand

er in seinem siebenundzwanzigsten Lebensjahre, konnte aber

auf eine erfolgreiche, wenn auch wenig individuelle Tätig-

keit zurückblicken. Mit Girolamo Campagna wetteifernd,

hatte er anfangs der Achtzigerjahre einen der Giganti am

Eingange der Zecca vollendet. Gleichartige Arbeiten folgten:

die zwei Marmorsklaven am Kamin der Sala dell'Anticolle-

gio im Dogenpalast; die Gewölbeträger — «Herkules mit

der Hydra» und «Atlas mit der Weltkugel» — am Eingang

der Scala d'Oro. Dann kamen in Anlehnung an Vittorias

tintoretteske Porträte die Büsten des Bragadin, des Barba-

rigo und des Venier in der Sala d'Armi des Consiglio dei

Dieci,1 die unterlebensgroßen Figuren aus Bronze am Altar

der ersten linken Kapelle in S. Francesco delle Vigne und

an der Fassade derselben Kirche Moses und Paulus mit einer

ähnlichen Signatur, wie wir sie an den paduanischen Pla-

stiken vorgefunden haben. In Padua angekommen, wurden

ihm zwei Bronzereliefs am Altar des heil. Daniel in der Fig. 32. Juno.

Domkrypta in Auftrag gegeben: Martyriumszenen, die deut- Graz, Privatbesitz.

lieh das Studium der Santo-Reliefs Donatellos verraten. In

diese Zeit (1591 — isg3) fallen auch die vier lebensgroßen Statuen, die ursprünglich für die Cap-

pella del Santo bestimmt waren, aber erst 1651, und zwar auf den Presbyteriumschranken, Auf-

stellung fanden.

Der neue Manierismus dieser Werke Aspettis, mithin auch jener der angeführten Bronze-

statuetten, hat seine Wurzeln in der Entwicklung der toskanisch-venezianischen Skulptur und

Plastik des Cinquecento. In den Jahren 1540—1545 hatte Jacopo Sansovino die vier Bronze-

figuren für die Loggetta vollendet: die Pax mit der auf einen Helm gesenkten Fackel, die Minerva

1 Siehe Gallerie nazionali italiane, Bd. II, p. 57.