7

M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich

8

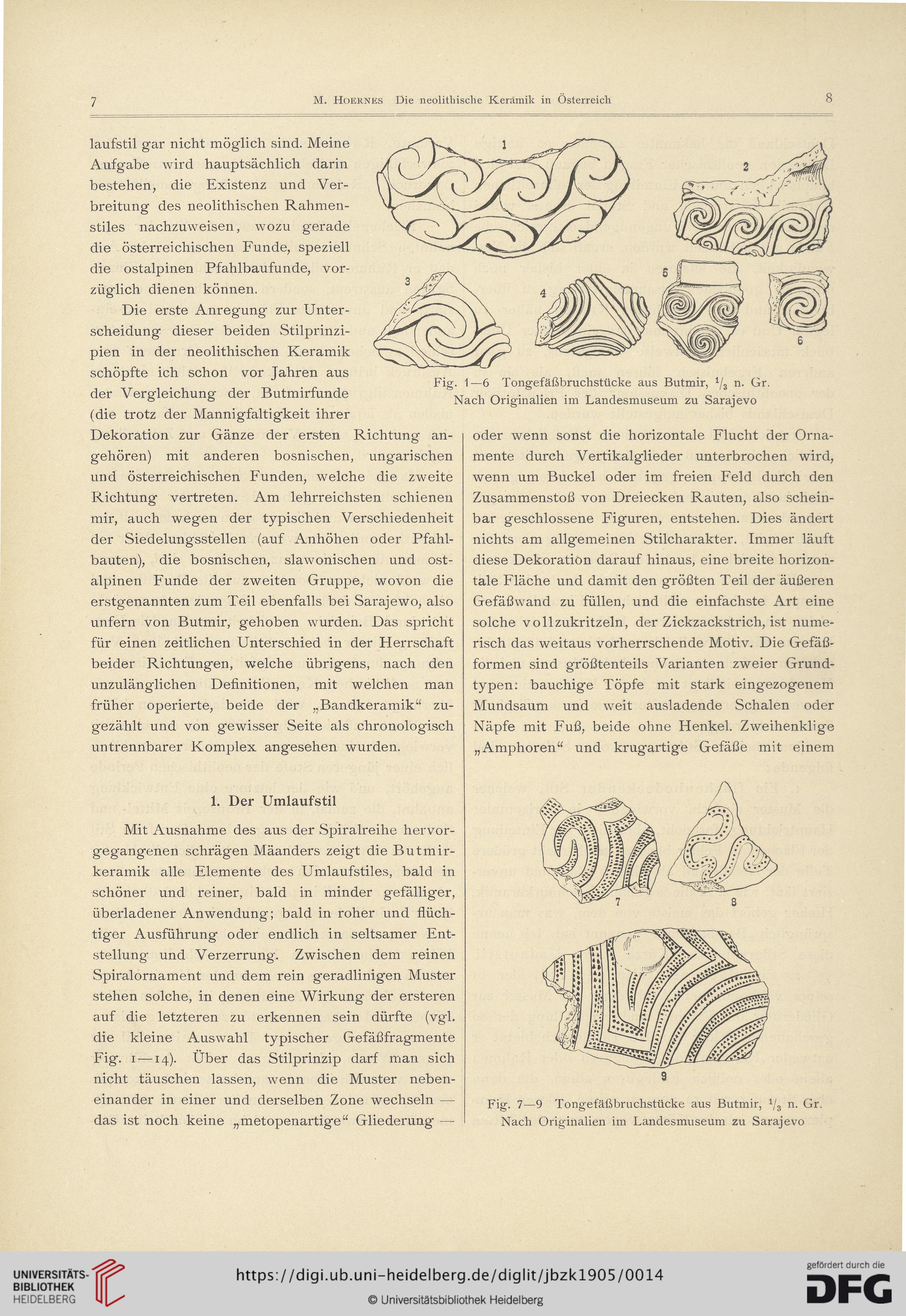

Fig. 1—6 Tongefäßbruchstücke aus Butmir, 1/3 n. Gr.

Nach Originalien im Landesmuseum zu Sarajevo

laufstil gar nicht möglich sind. Meine

Aufgabe wird hauptsächlich darin

bestehen, die Existenz und Ver-

breitung des neolithischen Rahmen-

stiles nachzuweisen, wozu gerade

die österreichischen Funde, speziell

die ostalpinen Pfahlbaufunde, vor-

züglich dienen können.

Die erste Anregung zur Unter-

scheidung dieser beiden Stilprinzi-

pien in der neolithischen Keramik

schöpfte ich schon vor Jahren aus

der Vergleichung der Butmirfunde

(die trotz der Mannigfaltigkeit ihrer

Dekoration zur Gänze der ersten Richtung an-

gehören) mit anderen bosnischen, ungarischen

und österreichischen Funden, welche die zweite

Richtung vertreten. Am lehrreichsten schienen

mir, auch wegen der typischen Verschiedenheit

der Siedelungsstellen (auf Anhöhen oder Pfahl-

bauten), die bosnischen, slawonischen und ost-

alpinen Funde der zweiten Gruppe, wovon die

erstgenannten zum Teil ebenfalls bei Sarajewo, also

unfern von Butmir, gehoben wurden. Das spricht

für einen zeitlichen Unterschied in der Herrschaft

beider Richtungen, welche übrigens, nach den

unzulänglichen Definitionen, mit welchen man

früher operierte, beide der „Bandkeramik“ zu-

gezählt und von gewisser Seite als chronologisch

untrennbarer Komplex angesehen wurden.

1. Der Umlaufstil

Mit Ausnahme des aus der Spiralreihe hervor-

gegangenen schrägen Mäanders zeigt die Butmir-

keramik alle Elemente des Umlaufstiles, bald in

schöner und reiner, bald in minder gefälliger,

überladener Anwendung; bald in roher und flüch-

tiger Ausführung oder endlich in seltsamer Ent-

stellung und Verzerrung. Zwischen dem reinen

Spiralornament und dem rein geradlinigen Muster

stehen solche, in denen eine Wirkung der ersteren

auf die letzteren zu erkennen sein dürfte (vgl.

die kleine Auswahl typischer Gefäßfragmente

Fig. i —14). Über das Stilprinzip darf man sich

nicht täuschen lassen, wenn die Muster neben-

einander in einer und derselben Zone wechseln —

das ist noch keine „metopenartige“ Gliederung —

oder wenn sonst die horizontale Flucht der Orna-

mente durch Vertikalglieder unterbrochen wird,

wenn um Buckel oder im freien Feld durch den

Zusammenstoß von Dreiecken Rauten, also schein-

bar geschlossene Figuren, entstehen. Dies ändert

nichts am allgemeinen Stilcharakter. Immer läuft

diese Dekoration darauf hinaus, eine breite horizon-

tale Fläche und damit den größten Teil der äußeren

Gefäßwand zu füllen, und die einfachste Art eine

solche voll zukritzeln, der Zickzackstrich, ist nume-

risch das weitaus vorherrschende Motiv. Die Gefäß-

formen sind größtenteils Varianten zweier Grund-

typen: bauchige Töpfe mit stark eingezogenem

Mundsaum und weit ausladende Schalen oder

Näpfe mit Fuß, beide ohne Henkel. Zweihenklige

„Amphoren“ und krugartige Gefäße mit einem

Fig. 7—9 Tongefäßbruchstücke aus Butmir, 1/3 n. Gr.

Nach Originalien im Landesmuseum zu Sarajevo

M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich

8

Fig. 1—6 Tongefäßbruchstücke aus Butmir, 1/3 n. Gr.

Nach Originalien im Landesmuseum zu Sarajevo

laufstil gar nicht möglich sind. Meine

Aufgabe wird hauptsächlich darin

bestehen, die Existenz und Ver-

breitung des neolithischen Rahmen-

stiles nachzuweisen, wozu gerade

die österreichischen Funde, speziell

die ostalpinen Pfahlbaufunde, vor-

züglich dienen können.

Die erste Anregung zur Unter-

scheidung dieser beiden Stilprinzi-

pien in der neolithischen Keramik

schöpfte ich schon vor Jahren aus

der Vergleichung der Butmirfunde

(die trotz der Mannigfaltigkeit ihrer

Dekoration zur Gänze der ersten Richtung an-

gehören) mit anderen bosnischen, ungarischen

und österreichischen Funden, welche die zweite

Richtung vertreten. Am lehrreichsten schienen

mir, auch wegen der typischen Verschiedenheit

der Siedelungsstellen (auf Anhöhen oder Pfahl-

bauten), die bosnischen, slawonischen und ost-

alpinen Funde der zweiten Gruppe, wovon die

erstgenannten zum Teil ebenfalls bei Sarajewo, also

unfern von Butmir, gehoben wurden. Das spricht

für einen zeitlichen Unterschied in der Herrschaft

beider Richtungen, welche übrigens, nach den

unzulänglichen Definitionen, mit welchen man

früher operierte, beide der „Bandkeramik“ zu-

gezählt und von gewisser Seite als chronologisch

untrennbarer Komplex angesehen wurden.

1. Der Umlaufstil

Mit Ausnahme des aus der Spiralreihe hervor-

gegangenen schrägen Mäanders zeigt die Butmir-

keramik alle Elemente des Umlaufstiles, bald in

schöner und reiner, bald in minder gefälliger,

überladener Anwendung; bald in roher und flüch-

tiger Ausführung oder endlich in seltsamer Ent-

stellung und Verzerrung. Zwischen dem reinen

Spiralornament und dem rein geradlinigen Muster

stehen solche, in denen eine Wirkung der ersteren

auf die letzteren zu erkennen sein dürfte (vgl.

die kleine Auswahl typischer Gefäßfragmente

Fig. i —14). Über das Stilprinzip darf man sich

nicht täuschen lassen, wenn die Muster neben-

einander in einer und derselben Zone wechseln —

das ist noch keine „metopenartige“ Gliederung —

oder wenn sonst die horizontale Flucht der Orna-

mente durch Vertikalglieder unterbrochen wird,

wenn um Buckel oder im freien Feld durch den

Zusammenstoß von Dreiecken Rauten, also schein-

bar geschlossene Figuren, entstehen. Dies ändert

nichts am allgemeinen Stilcharakter. Immer läuft

diese Dekoration darauf hinaus, eine breite horizon-

tale Fläche und damit den größten Teil der äußeren

Gefäßwand zu füllen, und die einfachste Art eine

solche voll zukritzeln, der Zickzackstrich, ist nume-

risch das weitaus vorherrschende Motiv. Die Gefäß-

formen sind größtenteils Varianten zweier Grund-

typen: bauchige Töpfe mit stark eingezogenem

Mundsaum und weit ausladende Schalen oder

Näpfe mit Fuß, beide ohne Henkel. Zweihenklige

„Amphoren“ und krugartige Gefäße mit einem

Fig. 7—9 Tongefäßbruchstücke aus Butmir, 1/3 n. Gr.

Nach Originalien im Landesmuseum zu Sarajevo