4i

M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich

42

XVI Debelo-brdo, XVII Vuöedol und Sarvas,

XVIII Sarvas; manches darunter ist nicht neoli-

thisch, sondern bronzezeitlich, so die Ringflaschen

von Vucedol und verschiedenes auf Taf. XVIII).

Der Fundort Debelo-brdo *) ist vom nahen

Butmir typisch verschieden, eine umwallte, steile

Anhöhe am Westende Sarajewos, welche in ihren

Kulturschichten Funde fast aller höheren Alters-

stufen bewahrt hat: weniges vom Charakter der

Butmirkeramik, mehr vom Ende der jüngeren

Steinzeit, das meiste aus jüngeren Stufen bis zur

römischen Kaiserzeit. Die meisten Bronzen

stammen sogar aus der Hallstatt-, La Tene- und

römischen Zeit; doch fehlen auch nicht rein bronze-

zeitliche Formen (Dolch, Sichel, Lanzenspitze,

Gußformen, dazu ein naher Depotfund). Die jün-

gere prähistorische Keramik zeigt zum Teil die

Formen von Glasinac, zum Teil Anklänge an die

Töpferei der istrischen Castellieri und der ober-

italischen Terramaren. Diese Erscheinungen wieder-

holen sich bei zahlreichen besiedelten Anhöhen

Bosniens und der Herzegowina, die nach ihrer

Lage und ihren Funden einen ganz andern Typus

repräsentieren als das flache Butmir oder Novi

Seher oder Dolnji-Klakar usw. Dies ist der Dauer-

typus alter Wohnstätten in jenen illyrischen Län-

dern, und jene Funde sind Kennzeichen konti-

nuierlicher, oder wenigstens stets wiederholter Be-

siedlung. War die Besiedlung dieser Plätze eine

kontinuierliche, so muß man sie wohl den Illyriern

zuschreiben und die Butmirleute waren dann viel-

leicht ein andres Volk, meinetwegen auch

„Thraker“, oder — wenigstens nach den sicheren

Zeugnissen — ebensogut Neger oder Mongolen.

Ganz speziell äußert sich der Gegensatz zu

Butmir in den neolithischen Funden vom Debelo-

brdo. Da ist die knöcherne Armschutzplatte eines

Bogenschützen (Mitt. VI 130, Fig. 3), ein bekannter,

spätneolithisch-kupferzeitlicher Typus, ferner Ob-

sidian, der in Butmir ebenfalls ganz fehlt, dann

das Fragment eines geschweiften Steinhammers

mit abgesetztem Rücken, wieder eine in Butmir

fehlende Form. Einige schön gemuschelte Pfeil-

spitzen mögen dagegen wohl aus der Fabrik an

den Bosnaquellen stammen. Ganz verschieden von

Butmir ist endlich die Keramik (vgl. a. O. IV 45

Ö Vgl. Wiss. Mitt. Bosn.-Herz. IV 38—-72. V 124—130.

VI 129—138.

Fig. 49—-52, 54. V. XLIX 4. 18) in den Formen

der Gefäße, den Formen und der Technik des

Ornamentes (vergl. Fig. 86—92). Nur den aller-

letzten Gesichtspunkt berücksichtigt auch Wo-

sinski; ich halte es für richtiger, die beiden an-

deren voranzustellen, wie es schon oben geschehen

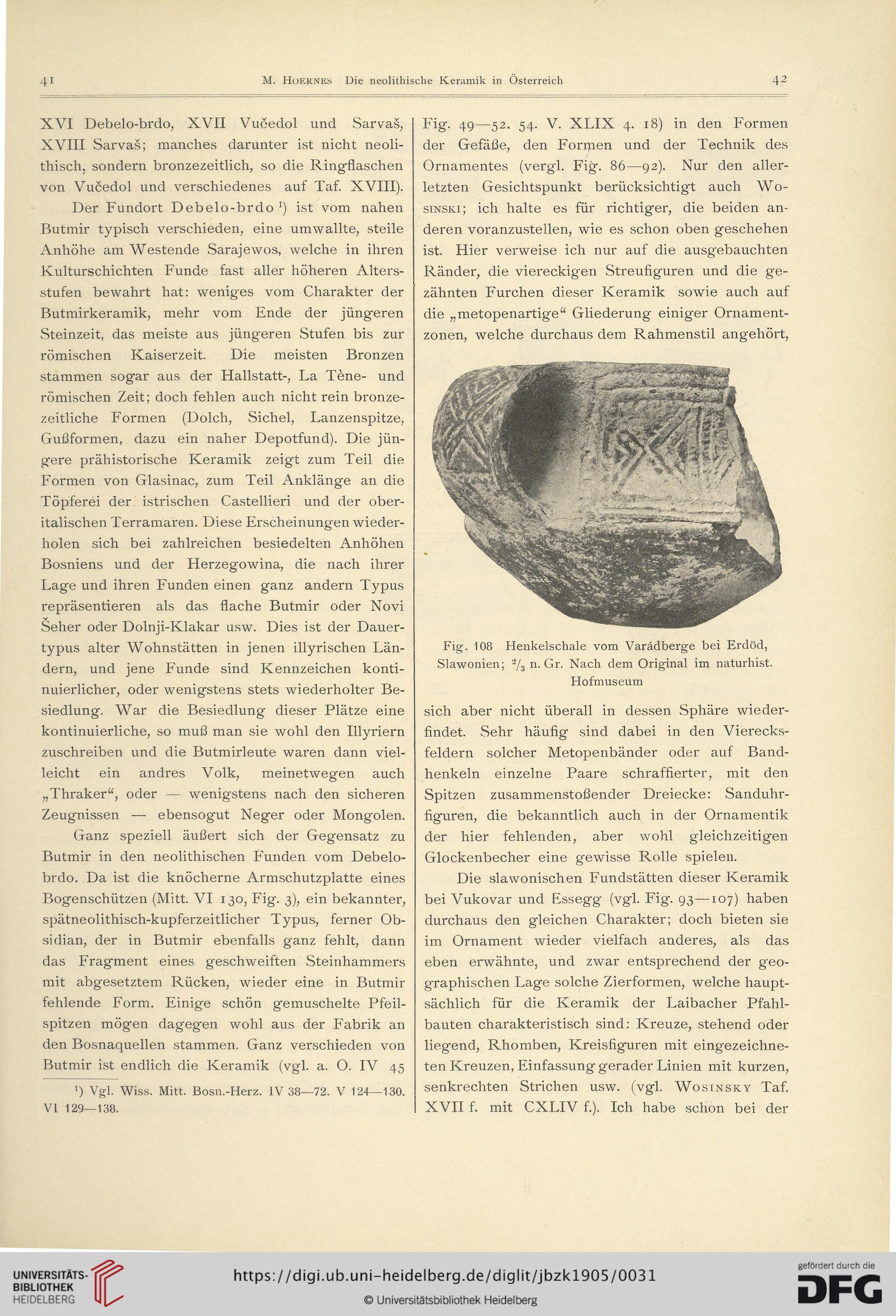

ist. Hier verweise ich nur auf die ausgebauchten

Ränder, die viereckigen Streufiguren und die ge-

zähnten Furchen dieser Keramik sowie auch auf

die „metopenartige“ Gliederung einiger Ornament-

zonen, welche durchaus dem Rahmenstil angehört,

Fig. 108 Henkelschale vom Varädberge bei Erdöd,

Slawonien; 2/3 n. Gr. Nach dem Original im naturhist.

Hofmuseum

sich aber nicht überall in dessen Sphäre wieder-

findet. Sehr häufig sind dabei in den Vierecks-

feldern solcher Metopenbänder oder auf Band-

henkeln einzelne Paare schraffierter, mit den

Spitzen zusammenstoßender Dreiecke: Sanduhr-

figuren, die bekanntlich auch in der Ornamentik

der hier fehlenden, aber wohl gleichzeitigen

Glockenbecher eine gewisse Rolle spielen.

Die slawonischen Fundstätten dieser Keramik

bei Vukovar und Essegg (vgl. Fig. 93—107) haben

durchaus den gleichen Charakter; doch bieten sie

im Ornament wieder vielfach anderes, als das

eben erwähnte, und zwar entsprechend der geo-

graphischen Lage solche Zierformen, welche haupt-

sächlich für die Keramik der Laibacher Pfahl-

bauten charakteristisch sind: Kreuze, stehend oder

liegend, Rhomben, Kreisfiguren mit eingezeichne-

ten Kreuzen, Einfassung gerader Linien mit kurzen,

senkrechten Strichen usw. (vgl. Wosinsky Taf.

XVII f. mit CXLIVf.). Ich habe schon bei der

M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich

42

XVI Debelo-brdo, XVII Vuöedol und Sarvas,

XVIII Sarvas; manches darunter ist nicht neoli-

thisch, sondern bronzezeitlich, so die Ringflaschen

von Vucedol und verschiedenes auf Taf. XVIII).

Der Fundort Debelo-brdo *) ist vom nahen

Butmir typisch verschieden, eine umwallte, steile

Anhöhe am Westende Sarajewos, welche in ihren

Kulturschichten Funde fast aller höheren Alters-

stufen bewahrt hat: weniges vom Charakter der

Butmirkeramik, mehr vom Ende der jüngeren

Steinzeit, das meiste aus jüngeren Stufen bis zur

römischen Kaiserzeit. Die meisten Bronzen

stammen sogar aus der Hallstatt-, La Tene- und

römischen Zeit; doch fehlen auch nicht rein bronze-

zeitliche Formen (Dolch, Sichel, Lanzenspitze,

Gußformen, dazu ein naher Depotfund). Die jün-

gere prähistorische Keramik zeigt zum Teil die

Formen von Glasinac, zum Teil Anklänge an die

Töpferei der istrischen Castellieri und der ober-

italischen Terramaren. Diese Erscheinungen wieder-

holen sich bei zahlreichen besiedelten Anhöhen

Bosniens und der Herzegowina, die nach ihrer

Lage und ihren Funden einen ganz andern Typus

repräsentieren als das flache Butmir oder Novi

Seher oder Dolnji-Klakar usw. Dies ist der Dauer-

typus alter Wohnstätten in jenen illyrischen Län-

dern, und jene Funde sind Kennzeichen konti-

nuierlicher, oder wenigstens stets wiederholter Be-

siedlung. War die Besiedlung dieser Plätze eine

kontinuierliche, so muß man sie wohl den Illyriern

zuschreiben und die Butmirleute waren dann viel-

leicht ein andres Volk, meinetwegen auch

„Thraker“, oder — wenigstens nach den sicheren

Zeugnissen — ebensogut Neger oder Mongolen.

Ganz speziell äußert sich der Gegensatz zu

Butmir in den neolithischen Funden vom Debelo-

brdo. Da ist die knöcherne Armschutzplatte eines

Bogenschützen (Mitt. VI 130, Fig. 3), ein bekannter,

spätneolithisch-kupferzeitlicher Typus, ferner Ob-

sidian, der in Butmir ebenfalls ganz fehlt, dann

das Fragment eines geschweiften Steinhammers

mit abgesetztem Rücken, wieder eine in Butmir

fehlende Form. Einige schön gemuschelte Pfeil-

spitzen mögen dagegen wohl aus der Fabrik an

den Bosnaquellen stammen. Ganz verschieden von

Butmir ist endlich die Keramik (vgl. a. O. IV 45

Ö Vgl. Wiss. Mitt. Bosn.-Herz. IV 38—-72. V 124—130.

VI 129—138.

Fig. 49—-52, 54. V. XLIX 4. 18) in den Formen

der Gefäße, den Formen und der Technik des

Ornamentes (vergl. Fig. 86—92). Nur den aller-

letzten Gesichtspunkt berücksichtigt auch Wo-

sinski; ich halte es für richtiger, die beiden an-

deren voranzustellen, wie es schon oben geschehen

ist. Hier verweise ich nur auf die ausgebauchten

Ränder, die viereckigen Streufiguren und die ge-

zähnten Furchen dieser Keramik sowie auch auf

die „metopenartige“ Gliederung einiger Ornament-

zonen, welche durchaus dem Rahmenstil angehört,

Fig. 108 Henkelschale vom Varädberge bei Erdöd,

Slawonien; 2/3 n. Gr. Nach dem Original im naturhist.

Hofmuseum

sich aber nicht überall in dessen Sphäre wieder-

findet. Sehr häufig sind dabei in den Vierecks-

feldern solcher Metopenbänder oder auf Band-

henkeln einzelne Paare schraffierter, mit den

Spitzen zusammenstoßender Dreiecke: Sanduhr-

figuren, die bekanntlich auch in der Ornamentik

der hier fehlenden, aber wohl gleichzeitigen

Glockenbecher eine gewisse Rolle spielen.

Die slawonischen Fundstätten dieser Keramik

bei Vukovar und Essegg (vgl. Fig. 93—107) haben

durchaus den gleichen Charakter; doch bieten sie

im Ornament wieder vielfach anderes, als das

eben erwähnte, und zwar entsprechend der geo-

graphischen Lage solche Zierformen, welche haupt-

sächlich für die Keramik der Laibacher Pfahl-

bauten charakteristisch sind: Kreuze, stehend oder

liegend, Rhomben, Kreisfiguren mit eingezeichne-

ten Kreuzen, Einfassung gerader Linien mit kurzen,

senkrechten Strichen usw. (vgl. Wosinsky Taf.

XVII f. mit CXLIVf.). Ich habe schon bei der