43

M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich

44

115

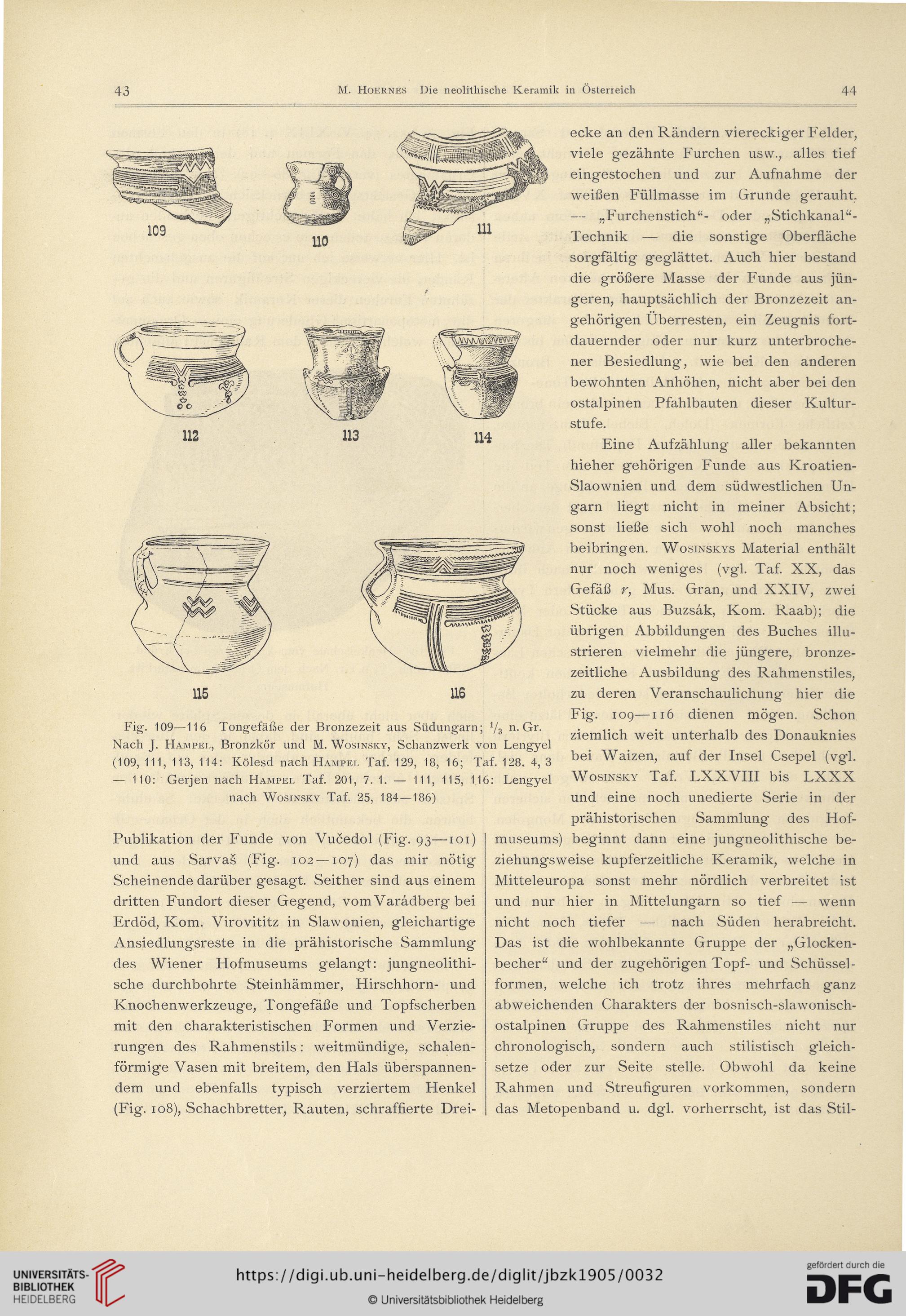

Fig. 109—116 Tongefäße der Bronzezeit aus Südungarn; % n. Gr.

Nach J. Hampel, Bronzkör und M. Wosinsky, Schanzwerk von Lengyel

(109, 111, 113, 114: Kölesd nach Hampel Taf. 129, 18, 16; Taf. 128. 4, 3

— 110: Gerjen nach Hampel Taf. 201, 7. 1. — 111, 115, 116: Lengyel

nach Wosinsky Taf. 25, 184 —186)

Publikation der Funde von Vucedol (Fig. 93—101)

und aus Sarvas (Fig. 102 —107) das mir nötig

Scheinende darüber gesagt. Seither sind aus einem

dritten Fundort dieser Gegend, vomVarädberg- bei

Erdöd, Kom. Virovititz in Slawonien, gleichartige

Ansiedlungsreste in die prähistorische Sammlung

des Wiener Hofmuseums gelangt: jungneolithi-

sche durchbohrte Steinhämmer, Hirschhorn- und

Knochenwerkzeuge, Tongefäße und Topfscherben

mit den charakteristischen Formen und Verzie-

rungen des Rahmenstils: weitmündige, schalen-

förmige Vasen mit breitem, den Hals überspannen-

dem und ebenfalls typisch verziertem Henkel

(Fig. 108), Schachbretter, Rauten, schraffierte Drei-

ecke an den Rändern viereckiger Felder,

viele gezähnte Furchen usw., alles tief

eingestochen und zur Aufnahme der

weißen Füllmasse im Grunde gerauht,

— „Furchenstich“- oder „Stichkanal“-

Technik — die sonstige Oberfläche

sorgfältig geglättet. Auch hier bestand

die größere Masse der Funde aus jün-

geren, hauptsächlich der Bronzezeit an-

gehörigen Überresten, ein Zeugnis fort-

dauernder oder nur kurz unterbroche-

ner Besiedlung, wie bei den anderen

bewohnten Anhöhen, nicht aber bei den

ostalpinen Pfahlbauten dieser Kultur-

stufe.

Eine Aufzählung aller bekannten

hieher gehörigen Funde aus Kroatien-

Slaownien und dem südwestlichen Un-

garn liegt nicht in meiner Absicht;

sonst ließe sich wohl noch manches

beibringen. Wosinskys Material enthält

nur noch weniges (vgl. Taf. XX, das

Gefäß r, Mus. Gran, und XXIV, zwei

Stücke aus Buzsäk, Kom. Raab); die

übrigen Abbildungen des Buches illu-

strieren vielmehr die jüngere, bronze-

zeitliche Ausbildung des Rahmenstiles,

zu deren Veranschaulichung hier die

Fig. 109—116 dienen mögen. Schon

ziemlich weit unterhalb des Donauknies

bei Waizen, auf der Insel Csepel (vgl.

Wosinsky Taf. LXXVIII bis LXXX

und eine noch unedierte Serie in der

prähistorischen Sammlung des Hof-

museums) beginnt dann eine jungneolithische be-

ziehungsweise kupferzeitliche Keramik, welche in

Mitteleuropa sonst mehr nördlich verbreitet ist

und nur hier in Mittelungarn so tief — wenn

nicht noch tiefer — nach Süden herabreicht.

Das ist die wohlbekannte Gruppe der „Glocken-

becher“ und der zugehörigen Topf- und Schüssel -

formen, welche ich trotz ihres mehrfach ganz

abweichenden Charakters der bosnisch-slawonisch-

ostalpinen Gruppe des Rahmenstiles nicht nur

chronologisch, sondern auch stilistisch gleich-

setze oder zur Seite stelle. Obwohl da keine

Rahmen und Streufiguren vorkommen, sondern

das Metopenband u. dgl. vorherrscht, ist das Stil-

M. Hoernes Die neolithische Keramik in Österreich

44

115

Fig. 109—116 Tongefäße der Bronzezeit aus Südungarn; % n. Gr.

Nach J. Hampel, Bronzkör und M. Wosinsky, Schanzwerk von Lengyel

(109, 111, 113, 114: Kölesd nach Hampel Taf. 129, 18, 16; Taf. 128. 4, 3

— 110: Gerjen nach Hampel Taf. 201, 7. 1. — 111, 115, 116: Lengyel

nach Wosinsky Taf. 25, 184 —186)

Publikation der Funde von Vucedol (Fig. 93—101)

und aus Sarvas (Fig. 102 —107) das mir nötig

Scheinende darüber gesagt. Seither sind aus einem

dritten Fundort dieser Gegend, vomVarädberg- bei

Erdöd, Kom. Virovititz in Slawonien, gleichartige

Ansiedlungsreste in die prähistorische Sammlung

des Wiener Hofmuseums gelangt: jungneolithi-

sche durchbohrte Steinhämmer, Hirschhorn- und

Knochenwerkzeuge, Tongefäße und Topfscherben

mit den charakteristischen Formen und Verzie-

rungen des Rahmenstils: weitmündige, schalen-

förmige Vasen mit breitem, den Hals überspannen-

dem und ebenfalls typisch verziertem Henkel

(Fig. 108), Schachbretter, Rauten, schraffierte Drei-

ecke an den Rändern viereckiger Felder,

viele gezähnte Furchen usw., alles tief

eingestochen und zur Aufnahme der

weißen Füllmasse im Grunde gerauht,

— „Furchenstich“- oder „Stichkanal“-

Technik — die sonstige Oberfläche

sorgfältig geglättet. Auch hier bestand

die größere Masse der Funde aus jün-

geren, hauptsächlich der Bronzezeit an-

gehörigen Überresten, ein Zeugnis fort-

dauernder oder nur kurz unterbroche-

ner Besiedlung, wie bei den anderen

bewohnten Anhöhen, nicht aber bei den

ostalpinen Pfahlbauten dieser Kultur-

stufe.

Eine Aufzählung aller bekannten

hieher gehörigen Funde aus Kroatien-

Slaownien und dem südwestlichen Un-

garn liegt nicht in meiner Absicht;

sonst ließe sich wohl noch manches

beibringen. Wosinskys Material enthält

nur noch weniges (vgl. Taf. XX, das

Gefäß r, Mus. Gran, und XXIV, zwei

Stücke aus Buzsäk, Kom. Raab); die

übrigen Abbildungen des Buches illu-

strieren vielmehr die jüngere, bronze-

zeitliche Ausbildung des Rahmenstiles,

zu deren Veranschaulichung hier die

Fig. 109—116 dienen mögen. Schon

ziemlich weit unterhalb des Donauknies

bei Waizen, auf der Insel Csepel (vgl.

Wosinsky Taf. LXXVIII bis LXXX

und eine noch unedierte Serie in der

prähistorischen Sammlung des Hof-

museums) beginnt dann eine jungneolithische be-

ziehungsweise kupferzeitliche Keramik, welche in

Mitteleuropa sonst mehr nördlich verbreitet ist

und nur hier in Mittelungarn so tief — wenn

nicht noch tiefer — nach Süden herabreicht.

Das ist die wohlbekannte Gruppe der „Glocken-

becher“ und der zugehörigen Topf- und Schüssel -

formen, welche ich trotz ihres mehrfach ganz

abweichenden Charakters der bosnisch-slawonisch-

ostalpinen Gruppe des Rahmenstiles nicht nur

chronologisch, sondern auch stilistisch gleich-

setze oder zur Seite stelle. Obwohl da keine

Rahmen und Streufiguren vorkommen, sondern

das Metopenband u. dgl. vorherrscht, ist das Stil-