225

F. Kenner Römische Funde in Wien aus den Jahren 1904 und I9°S

226

Hauses n. 9, Fronte gegen die obere Bahngasse, kam

eine Grube zum Vorschein, deren Profil jenem

der Grube i in der Steingasse (vgl. oben Sp. 218,

Fig. 366) gleich ist; obenauf lagen mehrere Ziegel-

stücke mit dem Stempel des M. Antonius Tiberia-

nus Vindob. in allen verschiedenen, hinlänglich

bekannten Schreibformen mit und ohne Ligaturen.

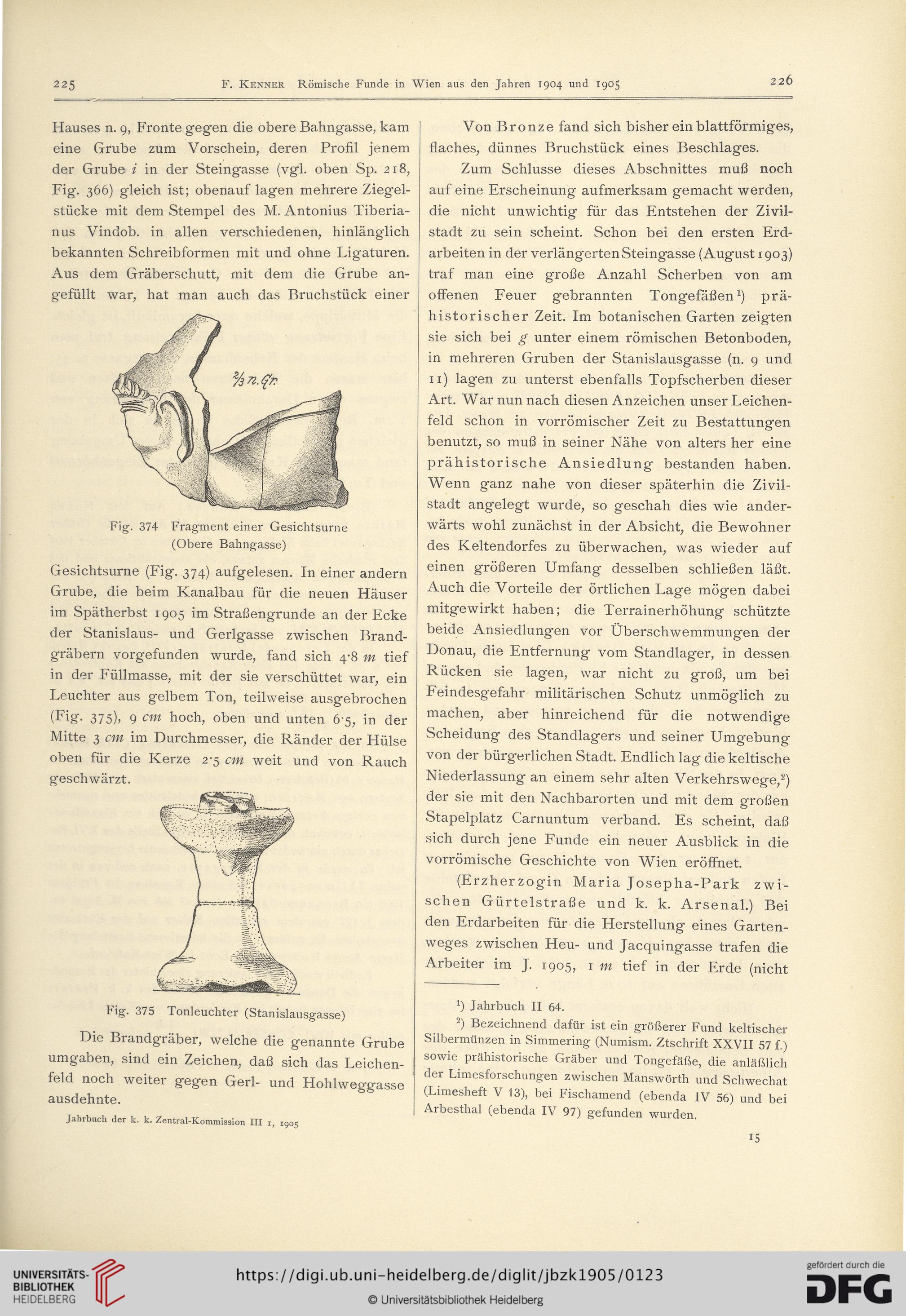

Aus dem Gräberschutt, mit dem die Grube an-

gefüllt war, hat man auch das Bruchstück einer

Fig. 374 Fragment einer Gesichtsurne

(Obere Bahngasse)

Gesichtsurne (Fig. 374) aufgelesen. In einer andern

Grube, die beim Kanalbau für die neuen Häuser

im Spätherbst 1905 im Straßengrunde an der Ecke

der Stanislaus- und Gerlgasse zwischen Brand-

gräbern vorgefunden wurde, fand sich 4-8 m tief

in der Füllmasse, mit der sie verschüttet war, ein

Leuchter aus gelbem Ton, teilweise ausgebrochen

(Fig. 375), 9 cm hoch, oben und unten 6-5, in der

Mitte 3 cm im Durchmesser, die Ränder der Hülse

oben für die Kerze 2-5 cm weit und von Rauch

geschwärzt.

Fig. 375 Tonleuchter (Stanislausgasse)

Die Brandgräber, welche die genannte Grube

umgaben, sind ein Zeichen, daß sich das Leichen-

feld noch weiter gegen Gerl- und Hohlweggasse

ausdehnte.

Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission ITI 1, 1905

Von Bronze fand sich bisher ein blattförmiges,

flaches, dünnes Bruchstück eines Beschlages.

Zum Schlüsse dieses Abschnittes muß noch

auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht werden,

die nicht unwichtig für das Entstehen der Zivil-

stadt zu sein scheint. Schon bei den ersten Erd-

arbeiten in der verlängerten Steingasse (August 1903)

traf man eine große Anzahl Scherben von am

offenen Feuer gebrannten Tongefäßen1) prä-

historischer Zeit. Im botanischen Garten zeigten

sie sich bei g unter einem römischen Betonboden,

in mehreren Gruben der Stanislausgasse (n. 9 und

11) lagen zu unterst ebenfalls Topfscherben dieser

Art. War nun nach diesen Anzeichen unser Leichen-

feld schon in vorrömischer Zeit zu Bestattungen

benutzt, so muß in seiner Nähe von alters her eine

prähistorische Ansiedlung bestanden haben.

Wenn ganz nahe von dieser späterhin die Zivil-

stadt angelegt wurde, so geschah dies wie ander-

wärts wohl zunächst in der Absicht, die Bewohner

des Keltendorfes zu überwachen, was wieder auf

einen größeren Umfang desselben schließen läßt.

Auch die Vorteile der örtlichen Lage mögen dabei

mitgewirkt haben; die Terrainerhöhung schützte

beide Ansiedlungen vor Überschwemmungen der

Donau, die Entfernung vom Standlager, in dessen

Rücken sie lagen, war nicht zu groß, um bei

Feindesgefahr militärischen Schutz unmöglich zu

machen, aber hinreichend für die notwendige

Scheidung des Standlagers und seiner Umgebung

von der bürgerlichen Stadt. Endlich lag die keltische

Niederlassung an einem sehr alten Verkehrswege,2)

der sie mit den Nachbarorten und mit dem großen

Stapelplatz Carnuntum verband. Es scheint, daß

sich durch jene Funde ein neuer Ausblick in die

vorrömische Geschichte von Wien eröffnet.

(Erzherzogin Maria Josepha-Park zwi-

schen Gürtelstraße und k. k. Arsenal.) Bei

den Erdarbeiten für die Herstellung eines Garten-

weges zwischen Heu- und Jacquingasse trafen die

Arbeiter im J. 1905, 1 m tief in der Erde (nicht

1) Jahrbuch II 64.

2) Bezeichnend dafür ist ein größerer Fund keltischer

Silbermünzen in Simmering (Numism. Ztschrift XXVII 57 f.)

sowie prähistorische Gräber und Tongefäße, die anläßlich

der Limesforschungen zwischen Manswörth und Schwechat

(Limesheft V 13), bei Fischamend (ebenda IV 56) und bei

Arbesthal (ebenda IV 97) gefunden wurden.

15

F. Kenner Römische Funde in Wien aus den Jahren 1904 und I9°S

226

Hauses n. 9, Fronte gegen die obere Bahngasse, kam

eine Grube zum Vorschein, deren Profil jenem

der Grube i in der Steingasse (vgl. oben Sp. 218,

Fig. 366) gleich ist; obenauf lagen mehrere Ziegel-

stücke mit dem Stempel des M. Antonius Tiberia-

nus Vindob. in allen verschiedenen, hinlänglich

bekannten Schreibformen mit und ohne Ligaturen.

Aus dem Gräberschutt, mit dem die Grube an-

gefüllt war, hat man auch das Bruchstück einer

Fig. 374 Fragment einer Gesichtsurne

(Obere Bahngasse)

Gesichtsurne (Fig. 374) aufgelesen. In einer andern

Grube, die beim Kanalbau für die neuen Häuser

im Spätherbst 1905 im Straßengrunde an der Ecke

der Stanislaus- und Gerlgasse zwischen Brand-

gräbern vorgefunden wurde, fand sich 4-8 m tief

in der Füllmasse, mit der sie verschüttet war, ein

Leuchter aus gelbem Ton, teilweise ausgebrochen

(Fig. 375), 9 cm hoch, oben und unten 6-5, in der

Mitte 3 cm im Durchmesser, die Ränder der Hülse

oben für die Kerze 2-5 cm weit und von Rauch

geschwärzt.

Fig. 375 Tonleuchter (Stanislausgasse)

Die Brandgräber, welche die genannte Grube

umgaben, sind ein Zeichen, daß sich das Leichen-

feld noch weiter gegen Gerl- und Hohlweggasse

ausdehnte.

Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission ITI 1, 1905

Von Bronze fand sich bisher ein blattförmiges,

flaches, dünnes Bruchstück eines Beschlages.

Zum Schlüsse dieses Abschnittes muß noch

auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht werden,

die nicht unwichtig für das Entstehen der Zivil-

stadt zu sein scheint. Schon bei den ersten Erd-

arbeiten in der verlängerten Steingasse (August 1903)

traf man eine große Anzahl Scherben von am

offenen Feuer gebrannten Tongefäßen1) prä-

historischer Zeit. Im botanischen Garten zeigten

sie sich bei g unter einem römischen Betonboden,

in mehreren Gruben der Stanislausgasse (n. 9 und

11) lagen zu unterst ebenfalls Topfscherben dieser

Art. War nun nach diesen Anzeichen unser Leichen-

feld schon in vorrömischer Zeit zu Bestattungen

benutzt, so muß in seiner Nähe von alters her eine

prähistorische Ansiedlung bestanden haben.

Wenn ganz nahe von dieser späterhin die Zivil-

stadt angelegt wurde, so geschah dies wie ander-

wärts wohl zunächst in der Absicht, die Bewohner

des Keltendorfes zu überwachen, was wieder auf

einen größeren Umfang desselben schließen läßt.

Auch die Vorteile der örtlichen Lage mögen dabei

mitgewirkt haben; die Terrainerhöhung schützte

beide Ansiedlungen vor Überschwemmungen der

Donau, die Entfernung vom Standlager, in dessen

Rücken sie lagen, war nicht zu groß, um bei

Feindesgefahr militärischen Schutz unmöglich zu

machen, aber hinreichend für die notwendige

Scheidung des Standlagers und seiner Umgebung

von der bürgerlichen Stadt. Endlich lag die keltische

Niederlassung an einem sehr alten Verkehrswege,2)

der sie mit den Nachbarorten und mit dem großen

Stapelplatz Carnuntum verband. Es scheint, daß

sich durch jene Funde ein neuer Ausblick in die

vorrömische Geschichte von Wien eröffnet.

(Erzherzogin Maria Josepha-Park zwi-

schen Gürtelstraße und k. k. Arsenal.) Bei

den Erdarbeiten für die Herstellung eines Garten-

weges zwischen Heu- und Jacquingasse trafen die

Arbeiter im J. 1905, 1 m tief in der Erde (nicht

1) Jahrbuch II 64.

2) Bezeichnend dafür ist ein größerer Fund keltischer

Silbermünzen in Simmering (Numism. Ztschrift XXVII 57 f.)

sowie prähistorische Gräber und Tongefäße, die anläßlich

der Limesforschungen zwischen Manswörth und Schwechat

(Limesheft V 13), bei Fischamend (ebenda IV 56) und bei

Arbesthal (ebenda IV 97) gefunden wurden.

15