i93

Ö. Tietze Werke Alexander Colins und seiner Schule in Maria-Laach

194

Dürer u. a. gearbeitet usw.1) Die Hegemonie, die

dadurch der Malerei zuerkannt wird und die auch in

den kunsttheoretischen Schriften der Zeit ihren Aus-

druck findet, zeigt sich noch deutlicher im Reliefstil.

Zweifellos ist die Art, wie dieser sich ausbildet,

als ein Schritt auf dem Wege zu den malerischen

Tendenzen des Barocks anzusehen; aber die Ab-

hängigkeit vom Alten ist stärker als das Hinstreben

zu Neuem. Wir hatten schon Gelegenheit zu be-

obachten, daß es sich nicht um eine malerische,

sondern um eine eher zeichnerische Auffassung

handelt. Tatsächlich ist bei dieser Annäherung von

Malerei und Plastik das Entgegenkommen jener

nicht das kleinere; die Bilder der zeitgenössischen

Maler, an die das Relief sich naturgemäß anschließt,

sind in ihrer starken Anlehnung an die italienischen

Manieristen selbst sehr wenig malerisch empfunden.2)

*) Diese eigentümliche, aber ungemein verbreitete Er-

scheinung daraus erklären zu wollen, daß die deutsche

Plastik sich ihrer Schwäche in der Komposition wohl be-

wußt war und deshalb jene Entlehnungen bei Malern und

Kupferstechern machte, wie dies Mader in seinem eben er-

schienenen Buch über Loy Hering (München 1905) tut,

scheint mir doch unzulänglich zu sein.

2) Eine Vergleichung zwischen den hier besprochenen

Auferstehungsreliefs und einem gleichzeitigen Bild des-

selben Gegenstandes, etwa der Auferstehung Christi von

Christoph Schwarz in der Andreaskapelle von St. Ulrich

in Augsburg, würde die volle Übereinstimmung von Bild

und Relief sehr deutlich zeigen.

So finden wir die sonderbare, spezifisch nordische

Erscheinung, daß sich das Relief in Nachahmung

eines Bildstils gefällt, dessen Haupttendenz nicht

eine malerische, sondern eine plastische ist. Durch

diese Rückübersetzung sehen wir plastisch gedachte

Figuren zu rein bildhaften Kompositionen zusammen-

geschweißt. Es ist das eine der Verbindungen, die

der oberflächliche Italianismus in der sogenannten

deutschen Renaissance mit dem kräftig fortleben-

den gotischen Empfinden eingeht, das erst am Ende

des XVII. Jh. in die Barocke ausströmt.

Auf das merkwürdige Verhältnis der Skulptur

zur Malerei, das wir gerade bei Colin besonders

gut beobachten können, hat Schönherr wiederholt

und mit Nachdruck hingewiesen. In einer Rezension

seiner Arbeit in den „Mitteilungen des Instituts

für österreichische Geschichtsforschung“b sind

gerade diese seine Beobachtungen als ein prinzi-

piell besonders wichtiger Teil seinerUntersuchungen

hervorgehoben. Dem Verfasser der genannten Be-

sprechung war es eben eigen, über die beschränkte

Bedeutung der Einzelbeobachtung hinausgehend,

sein Augenmerk auf die ihr zu Grunde liegende

höhere Gesetzmäßigkeit zu richten; es ist derselbe,

den ich eingangs dieser Erörterungen genannt

habe, Alois Riegl.

b XI p. 343.

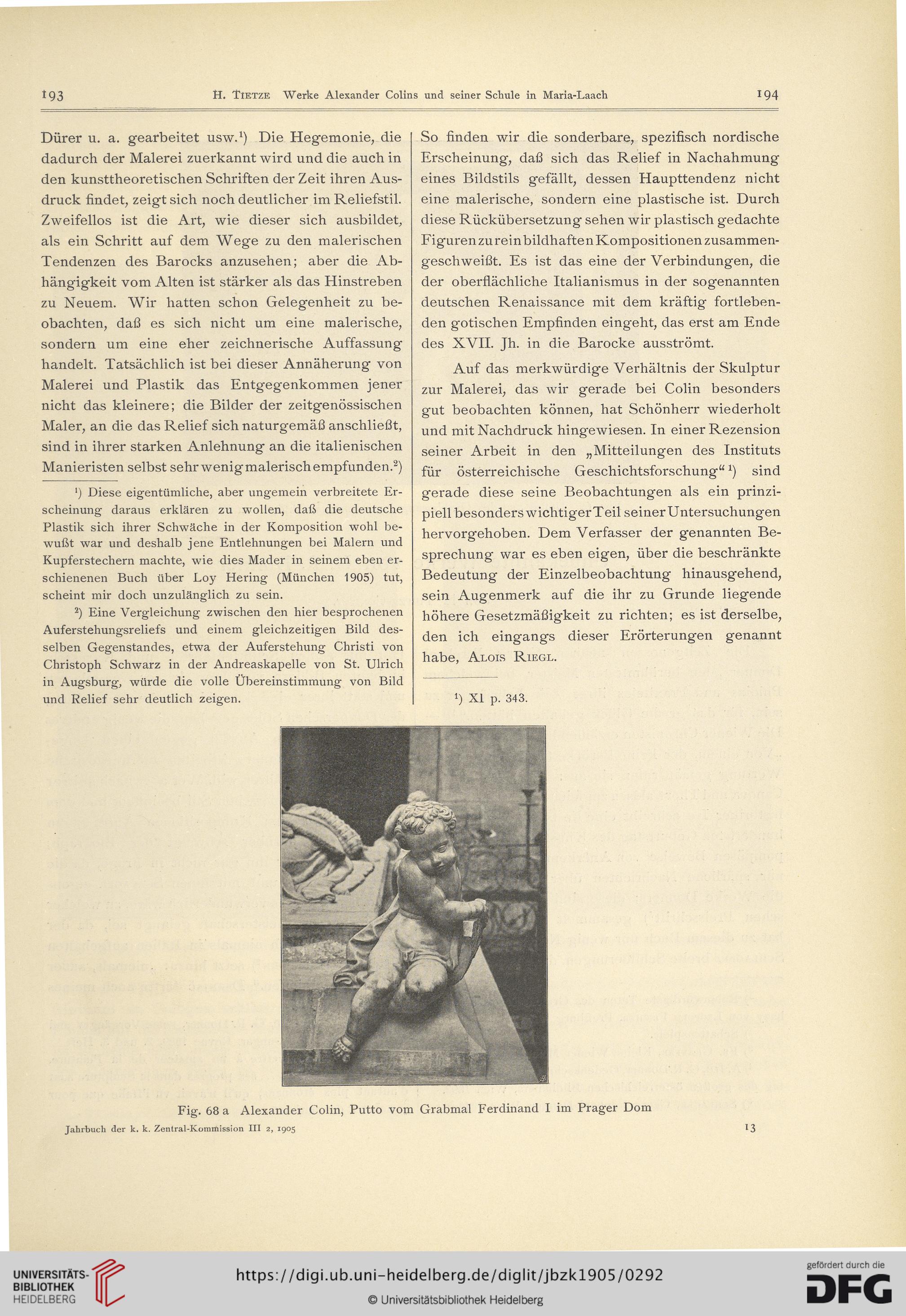

Fig. 68 a Alexander Colin, Putto vom Grabmal Ferdinand I im Prager Dom

Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission III 2, 1905

Ö. Tietze Werke Alexander Colins und seiner Schule in Maria-Laach

194

Dürer u. a. gearbeitet usw.1) Die Hegemonie, die

dadurch der Malerei zuerkannt wird und die auch in

den kunsttheoretischen Schriften der Zeit ihren Aus-

druck findet, zeigt sich noch deutlicher im Reliefstil.

Zweifellos ist die Art, wie dieser sich ausbildet,

als ein Schritt auf dem Wege zu den malerischen

Tendenzen des Barocks anzusehen; aber die Ab-

hängigkeit vom Alten ist stärker als das Hinstreben

zu Neuem. Wir hatten schon Gelegenheit zu be-

obachten, daß es sich nicht um eine malerische,

sondern um eine eher zeichnerische Auffassung

handelt. Tatsächlich ist bei dieser Annäherung von

Malerei und Plastik das Entgegenkommen jener

nicht das kleinere; die Bilder der zeitgenössischen

Maler, an die das Relief sich naturgemäß anschließt,

sind in ihrer starken Anlehnung an die italienischen

Manieristen selbst sehr wenig malerisch empfunden.2)

*) Diese eigentümliche, aber ungemein verbreitete Er-

scheinung daraus erklären zu wollen, daß die deutsche

Plastik sich ihrer Schwäche in der Komposition wohl be-

wußt war und deshalb jene Entlehnungen bei Malern und

Kupferstechern machte, wie dies Mader in seinem eben er-

schienenen Buch über Loy Hering (München 1905) tut,

scheint mir doch unzulänglich zu sein.

2) Eine Vergleichung zwischen den hier besprochenen

Auferstehungsreliefs und einem gleichzeitigen Bild des-

selben Gegenstandes, etwa der Auferstehung Christi von

Christoph Schwarz in der Andreaskapelle von St. Ulrich

in Augsburg, würde die volle Übereinstimmung von Bild

und Relief sehr deutlich zeigen.

So finden wir die sonderbare, spezifisch nordische

Erscheinung, daß sich das Relief in Nachahmung

eines Bildstils gefällt, dessen Haupttendenz nicht

eine malerische, sondern eine plastische ist. Durch

diese Rückübersetzung sehen wir plastisch gedachte

Figuren zu rein bildhaften Kompositionen zusammen-

geschweißt. Es ist das eine der Verbindungen, die

der oberflächliche Italianismus in der sogenannten

deutschen Renaissance mit dem kräftig fortleben-

den gotischen Empfinden eingeht, das erst am Ende

des XVII. Jh. in die Barocke ausströmt.

Auf das merkwürdige Verhältnis der Skulptur

zur Malerei, das wir gerade bei Colin besonders

gut beobachten können, hat Schönherr wiederholt

und mit Nachdruck hingewiesen. In einer Rezension

seiner Arbeit in den „Mitteilungen des Instituts

für österreichische Geschichtsforschung“b sind

gerade diese seine Beobachtungen als ein prinzi-

piell besonders wichtiger Teil seinerUntersuchungen

hervorgehoben. Dem Verfasser der genannten Be-

sprechung war es eben eigen, über die beschränkte

Bedeutung der Einzelbeobachtung hinausgehend,

sein Augenmerk auf die ihr zu Grunde liegende

höhere Gesetzmäßigkeit zu richten; es ist derselbe,

den ich eingangs dieser Erörterungen genannt

habe, Alois Riegl.

b XI p. 343.

Fig. 68 a Alexander Colin, Putto vom Grabmal Ferdinand I im Prager Dom

Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission III 2, 1905