215

E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner

2IÖ

von dem ich vermute, daß er eine Arbeit Donners

ist. Unterhalb des Stiftes Melk liegt die Pfarr-

kirche, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-

hunderts ihres barocken Schmuckes beraubt und

mit neuen gotischen Altären ausgestattet wurde;

auch die alten Grabsteine wurden aus der Kirche

hinausgeschafft und fanden an der Mauer draußen

ihren Platz. Neben einer spätgotischen Gruppe, die

Christus am Ölberg vorstellt, ist an den Strebe-

pfeiler links ein Stein angelehnt, der einer Maler-

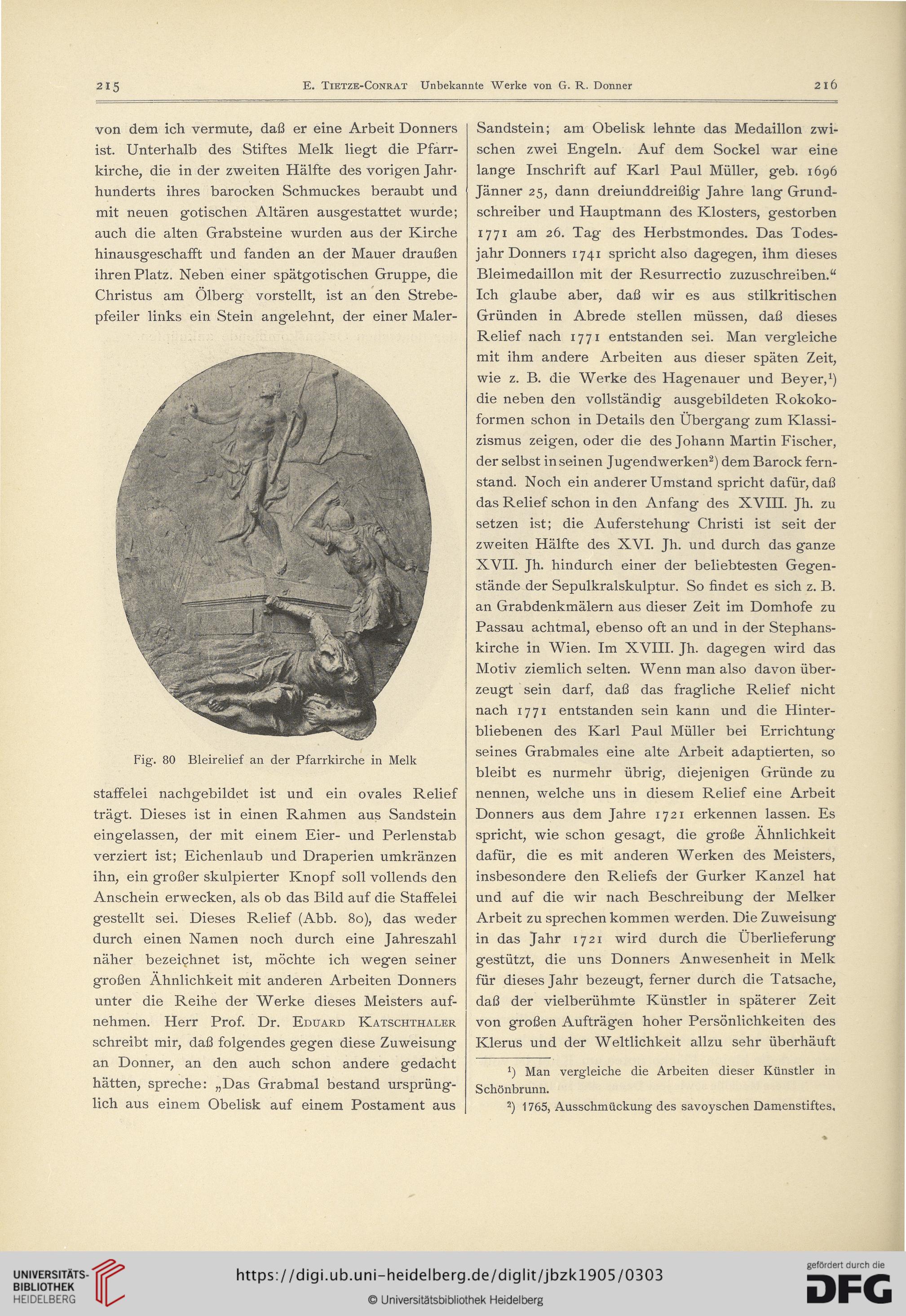

Fig. 80 Bleirelief an der Pfarrkirche in Melk

Staffelei nachgebildet ist und ein ovales Relief

trägt. Dieses ist in einen Rahmen aus Sandstein

eingelassen, der mit einem Eier- und Perlenstab

verziert ist; Eichenlaub und Draperien umkränzen

ihn, ein großer skulpierter Knopf soll vollends den

Anschein erwecken, als ob das Bild auf die Staffelei

gestellt sei. Dieses Relief (Abb. 80), das weder

durch einen Namen noch durch eine Jahreszahl

näher bezeichnet ist, möchte ich wegen seiner

großen Ähnlichkeit mit anderen Arbeiten Donners

unter die Reihe der Werke dieses Meisters auf-

nehmen. Herr Prof. Dr. Eduard Katschthaler

schreibt mir, daß folgendes gegen diese Zuweisung

an Donner, an den auch schon andere gedacht

hätten, spreche: „Das Grabmal bestand ursprüng-

lich aus einem Obelisk auf einem Postament aus

Sandstein; am Obelisk lehnte das Medaillon zwi-

schen zwei Engeln. Auf dem Sockel war eine

lange Inschrift auf Karl Paul Müller, geb. 1696

Jänner 25, dann dreiunddreißig Jahre lang Grund-

schreiber und Hauptmann des Klosters, gestorben

1771 am 26. Tag des Herbstmondes. Das Todes-

jahr Donners 1741 spricht also dagegen, ihm dieses

Bleimedaillon mit der Resurrectio zuzuschreiben.“

Ich glaube aber, daß wir es aus stilkritischen

Gründen in Abrede stellen müssen, daß dieses

Relief nach 1771 entstanden sei. Man vergleiche

mit ihm andere Arbeiten aus dieser späten Zeit,

wie z. B. die Werke des Hagenauer und Beyer,1)

die neben den vollständig ausgebildeten Rokoko-

formen schon in Details den Übergang zum Klassi-

zismus zeigen, oder die des Johann Martin Fischer,

der selbst in seinen Jugendwerken2) dem Barock fern-

stand. Noch ein anderer Umstand spricht dafür, daß

das Relief schon in den Anfang des XVIII. Jh. zu

setzen ist; die Auferstehung Christi ist seit der

zweiten Hälfte des XVI. Jh. und durch das ganze

XVII. Jh. hindurch einer der beliebtesten Gegen-

stände der Sepulkralskulptur. So findet es sich z. B.

an Grabdenkmälern aus dieser Zeit im Domhofe zu

Passau achtmal, ebenso oft an und in der Stephans-

kirche in Wien. Im XVIII. Jh. dagegen wird das

Motiv ziemlich selten. Wenn man also davon über-

zeugt sein darf, daß das fragliche Relief nicht

nach 1771 entstanden sein kann und die Hinter-

bliebenen des Karl Paul Müller bei Errichtung

seines Grabmales eine alte Arbeit adaptierten, so

bleibt es nurmehr übrig, diejenigen Gründe zu

nennen, welche uns in diesem Relief eine Arbeit

Donners aus dem Jahre 1721 erkennen lassen. Es

spricht, wie schon gesagt, die große Ähnlichkeit

dafür, die es mit anderen Werken des Meisters,

insbesondere den Reliefs der Gurker Kanzel hat

und auf die wir nach Beschreibung der Melker

Arbeit zu sprechen kommen werden. Die Zuweisung

in das Jahr 1721 wird durch die Überlieferung

gestützt, die uns Donners Anwesenheit in Melk

für dieses Jahr bezeugt, ferner durch die Tatsache,

daß der vielberühmte Künstler in späterer Zeit

von großen Aufträgen hoher Persönlichkeiten des

Klerus und der Weltlichkeit allzu sehr überhäuft

b Man vergleiche die Arbeiten dieser Künstler in

Schönbrunn.

2) 1765, Ausschmückung des savoyschen Damenstiftes.

E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner

2IÖ

von dem ich vermute, daß er eine Arbeit Donners

ist. Unterhalb des Stiftes Melk liegt die Pfarr-

kirche, die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr-

hunderts ihres barocken Schmuckes beraubt und

mit neuen gotischen Altären ausgestattet wurde;

auch die alten Grabsteine wurden aus der Kirche

hinausgeschafft und fanden an der Mauer draußen

ihren Platz. Neben einer spätgotischen Gruppe, die

Christus am Ölberg vorstellt, ist an den Strebe-

pfeiler links ein Stein angelehnt, der einer Maler-

Fig. 80 Bleirelief an der Pfarrkirche in Melk

Staffelei nachgebildet ist und ein ovales Relief

trägt. Dieses ist in einen Rahmen aus Sandstein

eingelassen, der mit einem Eier- und Perlenstab

verziert ist; Eichenlaub und Draperien umkränzen

ihn, ein großer skulpierter Knopf soll vollends den

Anschein erwecken, als ob das Bild auf die Staffelei

gestellt sei. Dieses Relief (Abb. 80), das weder

durch einen Namen noch durch eine Jahreszahl

näher bezeichnet ist, möchte ich wegen seiner

großen Ähnlichkeit mit anderen Arbeiten Donners

unter die Reihe der Werke dieses Meisters auf-

nehmen. Herr Prof. Dr. Eduard Katschthaler

schreibt mir, daß folgendes gegen diese Zuweisung

an Donner, an den auch schon andere gedacht

hätten, spreche: „Das Grabmal bestand ursprüng-

lich aus einem Obelisk auf einem Postament aus

Sandstein; am Obelisk lehnte das Medaillon zwi-

schen zwei Engeln. Auf dem Sockel war eine

lange Inschrift auf Karl Paul Müller, geb. 1696

Jänner 25, dann dreiunddreißig Jahre lang Grund-

schreiber und Hauptmann des Klosters, gestorben

1771 am 26. Tag des Herbstmondes. Das Todes-

jahr Donners 1741 spricht also dagegen, ihm dieses

Bleimedaillon mit der Resurrectio zuzuschreiben.“

Ich glaube aber, daß wir es aus stilkritischen

Gründen in Abrede stellen müssen, daß dieses

Relief nach 1771 entstanden sei. Man vergleiche

mit ihm andere Arbeiten aus dieser späten Zeit,

wie z. B. die Werke des Hagenauer und Beyer,1)

die neben den vollständig ausgebildeten Rokoko-

formen schon in Details den Übergang zum Klassi-

zismus zeigen, oder die des Johann Martin Fischer,

der selbst in seinen Jugendwerken2) dem Barock fern-

stand. Noch ein anderer Umstand spricht dafür, daß

das Relief schon in den Anfang des XVIII. Jh. zu

setzen ist; die Auferstehung Christi ist seit der

zweiten Hälfte des XVI. Jh. und durch das ganze

XVII. Jh. hindurch einer der beliebtesten Gegen-

stände der Sepulkralskulptur. So findet es sich z. B.

an Grabdenkmälern aus dieser Zeit im Domhofe zu

Passau achtmal, ebenso oft an und in der Stephans-

kirche in Wien. Im XVIII. Jh. dagegen wird das

Motiv ziemlich selten. Wenn man also davon über-

zeugt sein darf, daß das fragliche Relief nicht

nach 1771 entstanden sein kann und die Hinter-

bliebenen des Karl Paul Müller bei Errichtung

seines Grabmales eine alte Arbeit adaptierten, so

bleibt es nurmehr übrig, diejenigen Gründe zu

nennen, welche uns in diesem Relief eine Arbeit

Donners aus dem Jahre 1721 erkennen lassen. Es

spricht, wie schon gesagt, die große Ähnlichkeit

dafür, die es mit anderen Werken des Meisters,

insbesondere den Reliefs der Gurker Kanzel hat

und auf die wir nach Beschreibung der Melker

Arbeit zu sprechen kommen werden. Die Zuweisung

in das Jahr 1721 wird durch die Überlieferung

gestützt, die uns Donners Anwesenheit in Melk

für dieses Jahr bezeugt, ferner durch die Tatsache,

daß der vielberühmte Künstler in späterer Zeit

von großen Aufträgen hoher Persönlichkeiten des

Klerus und der Weltlichkeit allzu sehr überhäuft

b Man vergleiche die Arbeiten dieser Künstler in

Schönbrunn.

2) 1765, Ausschmückung des savoyschen Damenstiftes.