231

E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner

232

das Geschenk eines Kirchenfürsten an eine Jesu-

itenkirche handelt, während Franz Anton das ein-

fache Kunstwerk in der privaten Schloßkapelle

eines Landsitzes errichten ließ.

Der Ignatiusaltar ist von buntem Marmor, die

inkrustierten Teile schwarzweiß, die Säulen rot-

Konsolen stehen, zum Unterschied vom Aschacher

Altar, wo sie seitlich ausladen. Die Bekrönung

wird von frei heraustretenden Säulen und perspek-

tivisch in die Wand verschwindenden Pilastern

getragen; doch an den beiden Ecken sind statt

der Pilaster des Aschacher Altares Halbsäulen

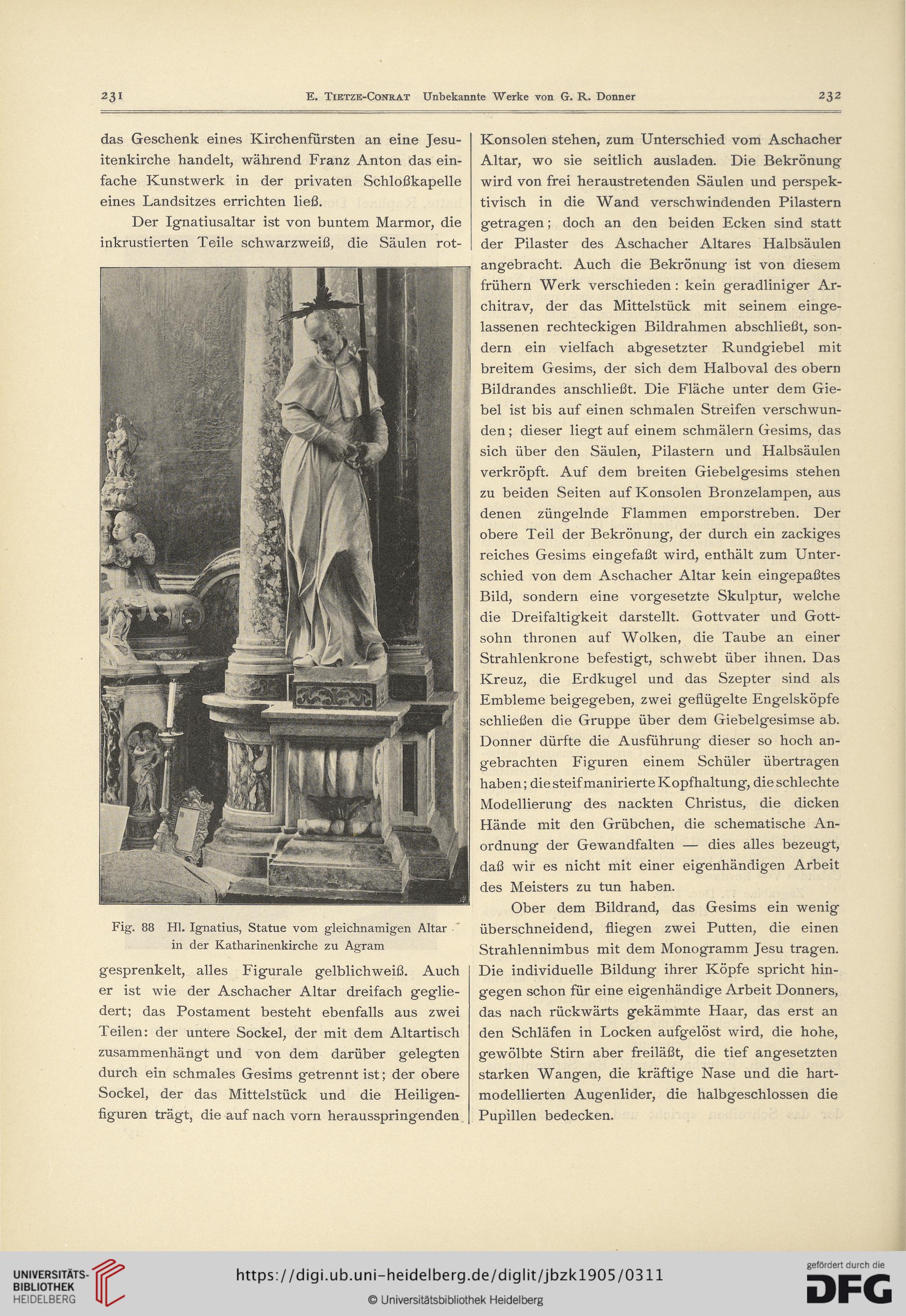

Fig. 88 Hl. Ignatius, Statue vom gleichnamigen Altar

in der Katharinenkirche zu Agram

gesprenkelt, alles Figurale gelblichweiß. Auch

er ist wie der Aschacher Altar dreifach geglie-

dert; das Postament besteht ebenfalls aus zwei

Teilen: der untere Sockel, der mit dem Altartisch

zusammenhängt und von dem darüber gelegten

durch ein schmales Gesims getrennt ist; der obere

Sockel, der das Mittelstück und die Heiligen-

figuren trägt, die auf nach vorn herausspringenden

angebracht. Auch die Bekrönung ist von diesem

frühem Werk verschieden: kein geradliniger Ar-

chitrav, der das Mittelstück mit seinem einge-

lassenen rechteckigen Bildrahmen abschließt, son-

dern ein vielfach abgesetzter Rundgiebel mit

breitem Gesims, der sich dem Halboval des obern

Bildrandes anschließt. Die Fläche unter dem Gie-

bel ist bis auf einen schmalen Streifen verschwun-

den ; dieser liegt auf einem schmälern Gesims, das

sich über den Säulen, Pilastern und Halbsäulen

verkröpft. Auf dem breiten Giebelgesims stehen

zu beiden Seiten auf Konsolen Bronzelampen, aus

denen züngelnde Flammen emporstreben. Der

obere Teil der Bekrönung, der durch ein zackiges

reiches Gesims eingefaßt wird, enthält zum Unter-

schied von dem Aschacher Altar kein eingepaßtes

Bild, sondern eine vorgesetzte Skulptur, welche

die Dreifaltigkeit darstellt. Gottvater und Gott-

sohn thronen auf Wolken, die Taube an einer

Strahlenkrone befestigt, schwebt über ihnen. Das

Kreuz, die Erdkugel und das Szepter sind als

Embleme beigegeben, zwei geflügelte Engelsköpfe

schließen die Gruppe über dem Giebelgesimse ab.

Donner dürfte die Ausführung dieser so hoch an-

gebrachten Figuren einem Schüler übertragen

haben; die steif manirierte Kopfhaltung, die schlechte

Modellierung des nackten Christus, die dicken

Hände mit den Grübchen, die schematische An-

ordnung der Gewandfalten — dies alles bezeugt,

daß wir es nicht mit einer eigenhändigen Arbeit

des Meisters zu tun haben.

Ober dem Bildrand, das Gesims ein wenig

überschneidend, fliegen zwei Putten, die einen

Strahlennimbus mit dem Monogramm Jesu tragen.

Die individuelle Bildung ihrer Köpfe spricht hin-

gegen schon für eine eigenhändige Arbeit Donners,

das nach rückwärts gekämmte Haar, das erst an

den Schläfen in Locken aufgelöst wird, die hohe,

gewölbte Stirn aber freiläßt, die tief angesetzten

starken Wangen, die kräftige Nase und die hart-

modellierten Augenlider, die halbgeschlossen die

Pupillen bedecken.

E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner

232

das Geschenk eines Kirchenfürsten an eine Jesu-

itenkirche handelt, während Franz Anton das ein-

fache Kunstwerk in der privaten Schloßkapelle

eines Landsitzes errichten ließ.

Der Ignatiusaltar ist von buntem Marmor, die

inkrustierten Teile schwarzweiß, die Säulen rot-

Konsolen stehen, zum Unterschied vom Aschacher

Altar, wo sie seitlich ausladen. Die Bekrönung

wird von frei heraustretenden Säulen und perspek-

tivisch in die Wand verschwindenden Pilastern

getragen; doch an den beiden Ecken sind statt

der Pilaster des Aschacher Altares Halbsäulen

Fig. 88 Hl. Ignatius, Statue vom gleichnamigen Altar

in der Katharinenkirche zu Agram

gesprenkelt, alles Figurale gelblichweiß. Auch

er ist wie der Aschacher Altar dreifach geglie-

dert; das Postament besteht ebenfalls aus zwei

Teilen: der untere Sockel, der mit dem Altartisch

zusammenhängt und von dem darüber gelegten

durch ein schmales Gesims getrennt ist; der obere

Sockel, der das Mittelstück und die Heiligen-

figuren trägt, die auf nach vorn herausspringenden

angebracht. Auch die Bekrönung ist von diesem

frühem Werk verschieden: kein geradliniger Ar-

chitrav, der das Mittelstück mit seinem einge-

lassenen rechteckigen Bildrahmen abschließt, son-

dern ein vielfach abgesetzter Rundgiebel mit

breitem Gesims, der sich dem Halboval des obern

Bildrandes anschließt. Die Fläche unter dem Gie-

bel ist bis auf einen schmalen Streifen verschwun-

den ; dieser liegt auf einem schmälern Gesims, das

sich über den Säulen, Pilastern und Halbsäulen

verkröpft. Auf dem breiten Giebelgesims stehen

zu beiden Seiten auf Konsolen Bronzelampen, aus

denen züngelnde Flammen emporstreben. Der

obere Teil der Bekrönung, der durch ein zackiges

reiches Gesims eingefaßt wird, enthält zum Unter-

schied von dem Aschacher Altar kein eingepaßtes

Bild, sondern eine vorgesetzte Skulptur, welche

die Dreifaltigkeit darstellt. Gottvater und Gott-

sohn thronen auf Wolken, die Taube an einer

Strahlenkrone befestigt, schwebt über ihnen. Das

Kreuz, die Erdkugel und das Szepter sind als

Embleme beigegeben, zwei geflügelte Engelsköpfe

schließen die Gruppe über dem Giebelgesimse ab.

Donner dürfte die Ausführung dieser so hoch an-

gebrachten Figuren einem Schüler übertragen

haben; die steif manirierte Kopfhaltung, die schlechte

Modellierung des nackten Christus, die dicken

Hände mit den Grübchen, die schematische An-

ordnung der Gewandfalten — dies alles bezeugt,

daß wir es nicht mit einer eigenhändigen Arbeit

des Meisters zu tun haben.

Ober dem Bildrand, das Gesims ein wenig

überschneidend, fliegen zwei Putten, die einen

Strahlennimbus mit dem Monogramm Jesu tragen.

Die individuelle Bildung ihrer Köpfe spricht hin-

gegen schon für eine eigenhändige Arbeit Donners,

das nach rückwärts gekämmte Haar, das erst an

den Schläfen in Locken aufgelöst wird, die hohe,

gewölbte Stirn aber freiläßt, die tief angesetzten

starken Wangen, die kräftige Nase und die hart-

modellierten Augenlider, die halbgeschlossen die

Pupillen bedecken.