233

E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner

234

Die beiden Heiligen sind mit großer Vollen-

dung gearbeitet und zeigen gleichfalls bis in die

kleinste Einzelheit die für Donner charakteristi-

schen Kennzeichen. Sie stehen — ebenso wie die

Säulen — auf flachen Sockeln, die auf rauhem

grauen Grund ein poliertes schwarzes Ornament

skulpiert haben. Zur rechten der hl. Ignatius von

Loyola (Abb. 88), nach dem der Altar benannt

ist; er steht in starkem Kontrapost, sein linkes ge-

bogenes Bein ist zurückgesetzt und der Fuß sitzt

etwas höher auf als der rechte, indem der Sockel

zu seiner Unterstützung ein wenig gewölbt wurde.

St. Ignatius ist in seinem langen Ordenskleid,

das in großen Flächen modelliert und unter dem

angepreßten rechten Unterarm und hinter dem

Standbein durch Falten unterbrochen ist. Der

linke Oberschenkel hat das volle Licht, unter dem

Knie ist das Bein nach rückwärts gesetzt, das

Gewand schmiegt sich dem Körper an und liegt

in tiefem Schatten. Der Kragen, der frei um die

Schultern hängt, ist sehr einfach behandelt und

läßt den Unterarm unbedeckt; dieser steckt in

einem langen anliegenden Ärmel, die Hände mit

den naturalistisch durchmodellierten Fingern fassen

das Gewand in einen Bausch zusammen. Der Kopf

trägt einen bronzenen Strahlennimbus und ist zur

rechten Schulter gesenkt; kurzgelocktes Haar faßt

die schmale hohe Stirn ein, die Augen liegen tief

im Schatten, der Nasenrücken ist gerade und von

den starken Nasenflügeln herab zieht sich eine zum

Schnurrbart parallele Falte, die die magere Wange

abschließt. Unter den starken Jochbeinen liegen

tiefe Schatten, ein kurzer Bart umrahmt das Gesicht

und bedeckt das ein wenig vorspringende Kinn;

der Gesichtstypus hat mit dem Kopf des heiligen

Johann Nepomuk in Linz große Ähnlichkeit, ins-

besondere die untere Hälfte des Antlitzes, die

malerische Art, wie der weiche Schnurrbart [in

den Bart übergeht und die volle Unterlippe frei-

läßt. Nur ist bei diesem früheren Werk die Haar-

behandlung schablonenhafter: die langen Locken

fallen am Scheitel auseinander, verdecken die

Stirn und den oberen Teil des Ohres und ver-

bergen die Konturen des Hinterkopfes; die kurzen

Haare des hl. Ignatius, die erst spät ansetzen und

die Schläfen und die mächtige Stirn freilassen,

sind viel individueller gebildet und lassen die feine

Linie des Hinterkopfes sehen.

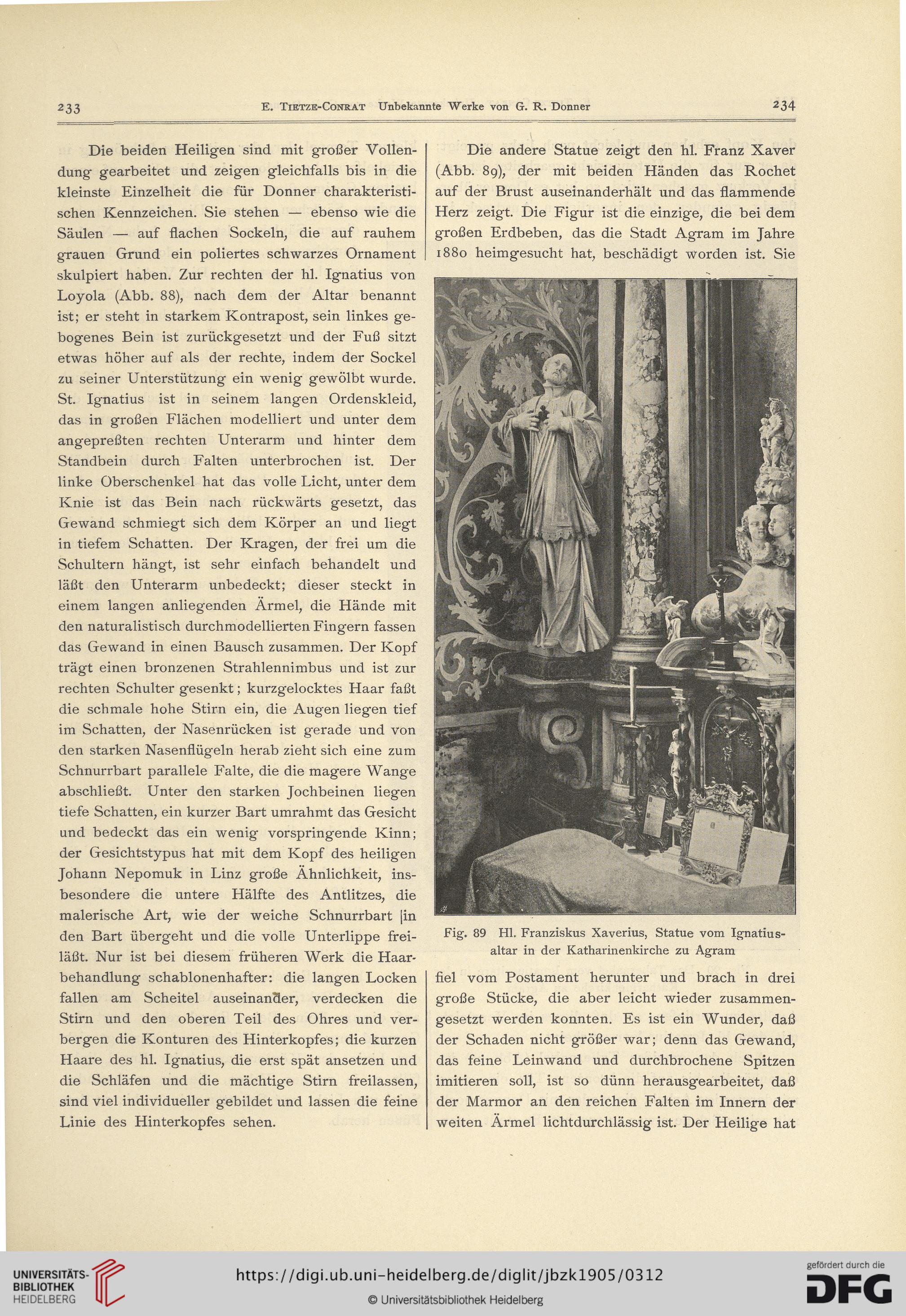

Die andere Statue zeigt den hl. Franz Xaver

(Abb. 89), der mit beiden Händen das Röchet

auf der Brust auseinanderhält und das flammende

Herz zeigt. Die Figur ist die einzige, die bei dem

großen Erdbeben, das die Stadt Agram im Jahre

1880 heimgesucht hat, beschädigt worden ist. Sie

Fig. 89 Hl. Franziskus Xaverius, Statue vom Ignatius-

altar in der Katharinenkirche zu Agram

fiel vom Postament herunter und brach in drei

große Stücke, die aber leicht wieder zusammen-

gesetzt werden konnten. Es ist ein Wunder, daß

der Schaden nicht größer war; denn das Gewand,

das feine Leinwand und durchbrochene Spitzen

imitieren soll, ist so dünn herausgearbeitet, daß

der Marmor an den reichen Falten im Innern der

weiten Ärmel lichtdurchlässig ist. Der Heilige hat

E. Tietze-Conrat Unbekannte Werke von G. R. Donner

234

Die beiden Heiligen sind mit großer Vollen-

dung gearbeitet und zeigen gleichfalls bis in die

kleinste Einzelheit die für Donner charakteristi-

schen Kennzeichen. Sie stehen — ebenso wie die

Säulen — auf flachen Sockeln, die auf rauhem

grauen Grund ein poliertes schwarzes Ornament

skulpiert haben. Zur rechten der hl. Ignatius von

Loyola (Abb. 88), nach dem der Altar benannt

ist; er steht in starkem Kontrapost, sein linkes ge-

bogenes Bein ist zurückgesetzt und der Fuß sitzt

etwas höher auf als der rechte, indem der Sockel

zu seiner Unterstützung ein wenig gewölbt wurde.

St. Ignatius ist in seinem langen Ordenskleid,

das in großen Flächen modelliert und unter dem

angepreßten rechten Unterarm und hinter dem

Standbein durch Falten unterbrochen ist. Der

linke Oberschenkel hat das volle Licht, unter dem

Knie ist das Bein nach rückwärts gesetzt, das

Gewand schmiegt sich dem Körper an und liegt

in tiefem Schatten. Der Kragen, der frei um die

Schultern hängt, ist sehr einfach behandelt und

läßt den Unterarm unbedeckt; dieser steckt in

einem langen anliegenden Ärmel, die Hände mit

den naturalistisch durchmodellierten Fingern fassen

das Gewand in einen Bausch zusammen. Der Kopf

trägt einen bronzenen Strahlennimbus und ist zur

rechten Schulter gesenkt; kurzgelocktes Haar faßt

die schmale hohe Stirn ein, die Augen liegen tief

im Schatten, der Nasenrücken ist gerade und von

den starken Nasenflügeln herab zieht sich eine zum

Schnurrbart parallele Falte, die die magere Wange

abschließt. Unter den starken Jochbeinen liegen

tiefe Schatten, ein kurzer Bart umrahmt das Gesicht

und bedeckt das ein wenig vorspringende Kinn;

der Gesichtstypus hat mit dem Kopf des heiligen

Johann Nepomuk in Linz große Ähnlichkeit, ins-

besondere die untere Hälfte des Antlitzes, die

malerische Art, wie der weiche Schnurrbart [in

den Bart übergeht und die volle Unterlippe frei-

läßt. Nur ist bei diesem früheren Werk die Haar-

behandlung schablonenhafter: die langen Locken

fallen am Scheitel auseinander, verdecken die

Stirn und den oberen Teil des Ohres und ver-

bergen die Konturen des Hinterkopfes; die kurzen

Haare des hl. Ignatius, die erst spät ansetzen und

die Schläfen und die mächtige Stirn freilassen,

sind viel individueller gebildet und lassen die feine

Linie des Hinterkopfes sehen.

Die andere Statue zeigt den hl. Franz Xaver

(Abb. 89), der mit beiden Händen das Röchet

auf der Brust auseinanderhält und das flammende

Herz zeigt. Die Figur ist die einzige, die bei dem

großen Erdbeben, das die Stadt Agram im Jahre

1880 heimgesucht hat, beschädigt worden ist. Sie

Fig. 89 Hl. Franziskus Xaverius, Statue vom Ignatius-

altar in der Katharinenkirche zu Agram

fiel vom Postament herunter und brach in drei

große Stücke, die aber leicht wieder zusammen-

gesetzt werden konnten. Es ist ein Wunder, daß

der Schaden nicht größer war; denn das Gewand,

das feine Leinwand und durchbrochene Spitzen

imitieren soll, ist so dünn herausgearbeitet, daß

der Marmor an den reichen Falten im Innern der

weiten Ärmel lichtdurchlässig ist. Der Heilige hat