J. Bayer

Eine Töpferei aus der Bronzezeit bei Herzogenburg

70

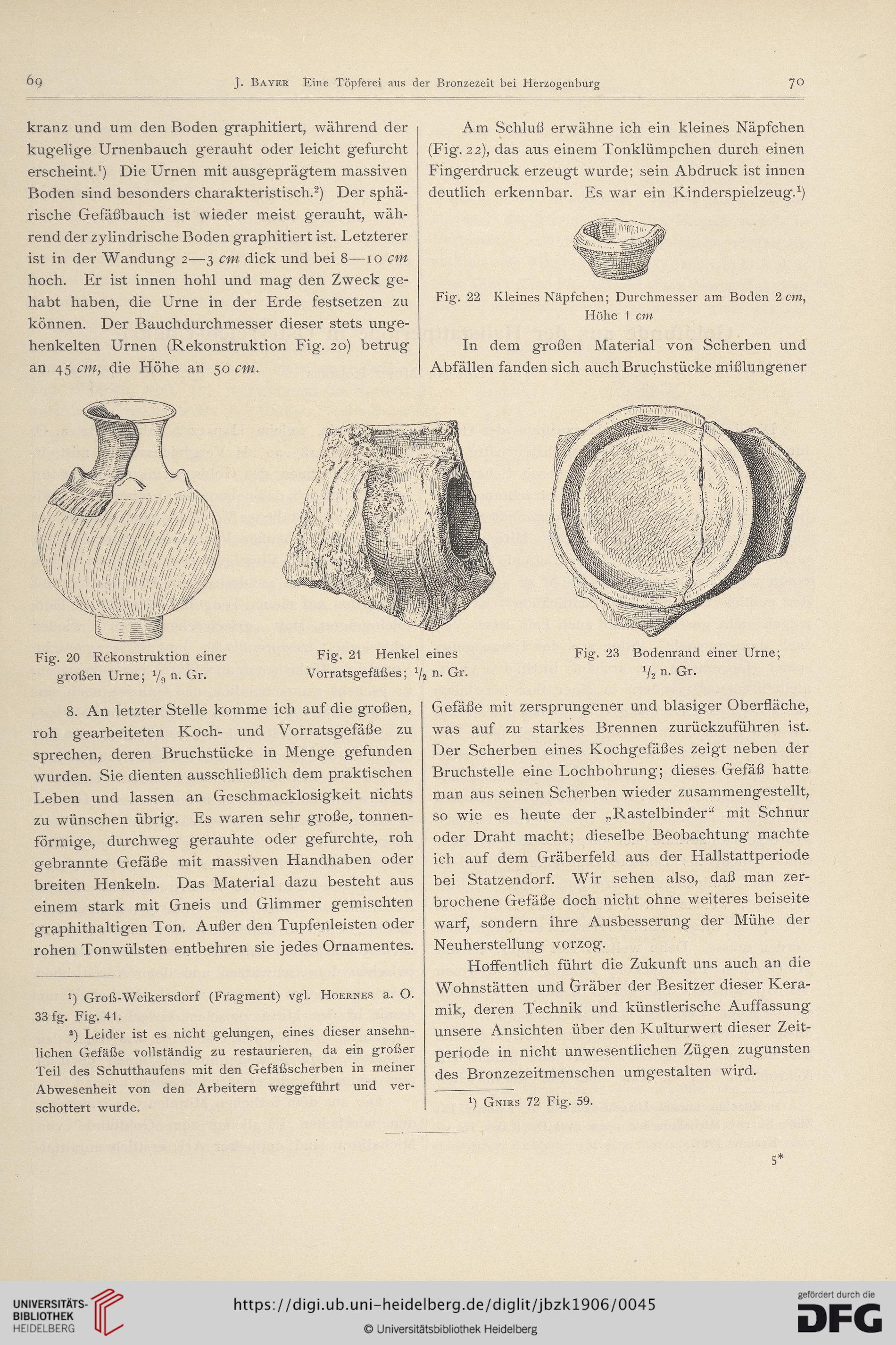

kranz und um den Boden graphitiert, während der

kugelige Urnenbauch gerauht oder leicht gefurcht

erscheint1) Die Urnen mit ausgeprägtem massiven

Boden sind besonders charakteristisch.* 2) Der sphä-

rische Gefäßbauch ist wieder meist gerauht, wäh-

rend der zylindrische Boden graphitiert ist. Letzterer

ist in der Wandung 2—3 cm dick und bei 8—10 cm

hoch. Er ist innen hohl und mag den Zweck ge-

habt haben, die Urne in der Erde festsetzen zu

können. Der Bauchdurchmesser dieser stets unge-

henkelten Urnen (Rekonstruktion Fig. 20) betrug

an 45 cm, die Höhe an 50 cm.

Am Schluß erwähne ich ein kleines Näpfchen

(Fig. 22), das aus einem Tonklümpchen durch einen

Fingerdruck erzeugt wurde; sein Abdruck ist innen

deutlich erkennbar. Es war ein Kinderspielzeug.1)

Fig. 22 Kleines Näpfchen; Durchmesser am Boden 2 cm,

Höhe 1 cm

In dem großen Material von Scherben und

Abfällen fanden sich auch Bruchstücke mißlungener

Fig. 20 Rekonstruktion einer

großen Urne; V9 n. Gr.

Fig. 21 Henkel eines

Vorratsgefäßes; 1/2 n. Gr.

Fig. 23 Bodenrand einer Urne;

V2 n. Gr.

8. An letzter Stelle komme ich auf die großen,

roh gearbeiteten Koch- und Vorratsgefäße zu

sprechen, deren Bruchstücke in Menge gefunden

wurden. Sie dienten ausschließlich dem praktischen

Leben und lassen an Geschmacklosigkeit nichts

zu wünschen übrig. Es waren sehr große, tonnen-

förmige, durchweg gerauhte oder gefurchte, roh

gebrannte Gefäße mit massiven Handhaben oder

breiten Henkeln. Das Material dazu besteht aus

einem stark mit Gneis und Glimmer gemischten

graphithaltigen Ton. Außer den Tupfenleisten oder

rohen Tonwülsten entbehren sie jedes Ornamentes.

b Groß-Weikersdorf (Fragment) vgl. Hoernes a. O.

33 fg. Fig. 41.

2) Leider ist es nicht gelungen, eines dieser ansehn-

lichen Gefäße vollständig zu restaurieren, da ein großer

Teil des Schutthaufens mit den Gefäßscherben in meiner

Abwesenheit von den Arbeitern weggeführt und ver-

schottert wurde.

Gefäße mit zersprungener und blasiger Oberfläche,

was auf zu starkes Brennen zurückzuführen ist.

Der Scherben eines Kochgefäßes zeigt neben der

Bruchstelle eine Lochbohrung; dieses Gefäß hatte

man aus seinen Scherben wieder zusammengestellt,

so wie es heute der „Rastelbinder“ mit Schnur

oder Draht macht; dieselbe Beobachtung machte

ich auf dem Gräberfeld aus der Hallstattperiode

bei Statzendorf. Wir sehen also, daß man zer-

brochene Gefäße doch nicht ohne weiteres beiseite

warf, sondern ihre Ausbesserung der Mühe der

Neuherstellung vorzog.

Hoffentlich führt die Zukunft uns auch an die

Wohnstätten und Gräber der Besitzer dieser Kera-

mik, deren Technik und künstlerische Auffassung

unsere Ansichten über den Kulturwert dieser Zeit-

periode in nicht unwesentlichen Zügen zugunsten

des Bronzezeitmenschen umgestalten wird.

1) Gnirs 72 Fig. 59.

5;

Eine Töpferei aus der Bronzezeit bei Herzogenburg

70

kranz und um den Boden graphitiert, während der

kugelige Urnenbauch gerauht oder leicht gefurcht

erscheint1) Die Urnen mit ausgeprägtem massiven

Boden sind besonders charakteristisch.* 2) Der sphä-

rische Gefäßbauch ist wieder meist gerauht, wäh-

rend der zylindrische Boden graphitiert ist. Letzterer

ist in der Wandung 2—3 cm dick und bei 8—10 cm

hoch. Er ist innen hohl und mag den Zweck ge-

habt haben, die Urne in der Erde festsetzen zu

können. Der Bauchdurchmesser dieser stets unge-

henkelten Urnen (Rekonstruktion Fig. 20) betrug

an 45 cm, die Höhe an 50 cm.

Am Schluß erwähne ich ein kleines Näpfchen

(Fig. 22), das aus einem Tonklümpchen durch einen

Fingerdruck erzeugt wurde; sein Abdruck ist innen

deutlich erkennbar. Es war ein Kinderspielzeug.1)

Fig. 22 Kleines Näpfchen; Durchmesser am Boden 2 cm,

Höhe 1 cm

In dem großen Material von Scherben und

Abfällen fanden sich auch Bruchstücke mißlungener

Fig. 20 Rekonstruktion einer

großen Urne; V9 n. Gr.

Fig. 21 Henkel eines

Vorratsgefäßes; 1/2 n. Gr.

Fig. 23 Bodenrand einer Urne;

V2 n. Gr.

8. An letzter Stelle komme ich auf die großen,

roh gearbeiteten Koch- und Vorratsgefäße zu

sprechen, deren Bruchstücke in Menge gefunden

wurden. Sie dienten ausschließlich dem praktischen

Leben und lassen an Geschmacklosigkeit nichts

zu wünschen übrig. Es waren sehr große, tonnen-

förmige, durchweg gerauhte oder gefurchte, roh

gebrannte Gefäße mit massiven Handhaben oder

breiten Henkeln. Das Material dazu besteht aus

einem stark mit Gneis und Glimmer gemischten

graphithaltigen Ton. Außer den Tupfenleisten oder

rohen Tonwülsten entbehren sie jedes Ornamentes.

b Groß-Weikersdorf (Fragment) vgl. Hoernes a. O.

33 fg. Fig. 41.

2) Leider ist es nicht gelungen, eines dieser ansehn-

lichen Gefäße vollständig zu restaurieren, da ein großer

Teil des Schutthaufens mit den Gefäßscherben in meiner

Abwesenheit von den Arbeitern weggeführt und ver-

schottert wurde.

Gefäße mit zersprungener und blasiger Oberfläche,

was auf zu starkes Brennen zurückzuführen ist.

Der Scherben eines Kochgefäßes zeigt neben der

Bruchstelle eine Lochbohrung; dieses Gefäß hatte

man aus seinen Scherben wieder zusammengestellt,

so wie es heute der „Rastelbinder“ mit Schnur

oder Draht macht; dieselbe Beobachtung machte

ich auf dem Gräberfeld aus der Hallstattperiode

bei Statzendorf. Wir sehen also, daß man zer-

brochene Gefäße doch nicht ohne weiteres beiseite

warf, sondern ihre Ausbesserung der Mühe der

Neuherstellung vorzog.

Hoffentlich führt die Zukunft uns auch an die

Wohnstätten und Gräber der Besitzer dieser Kera-

mik, deren Technik und künstlerische Auffassung

unsere Ansichten über den Kulturwert dieser Zeit-

periode in nicht unwesentlichen Zügen zugunsten

des Bronzezeitmenschen umgestalten wird.

1) Gnirs 72 Fig. 59.

5;