73

Μ. Hoernes Goldfunde aus der Hallstattperiode in Österreich-Ungarn

74

bar analoge Goldarbeiten, die denen aus Michal-

kow zum Teil so ähnlich sind, daß sie aus derselben

Werkstätte hervorgegangen sein könnten, zweitens

Bronzeschmucksachen nahverwandten Stils aus

Gräbern der ersten Eisenzeit. Es wird sich, so

hoffe ich, aus diesen Parallelen ergeben, um was

es sich bei dem genannten Goldfund eigentlich

handelt: nicht um ein vereinzeltes Vorkommen,

das sich derzeit noch kaum an andere Funde aus

Ostgalizien und nur oberflächlich an solche aus

klassischen Ländern anknüpfen läßt, sondern um

eine ganze Gruppe stilistisch zusammengehöriger

und ziemlich weit, aber vorwiegend im Norden,

außerhalb Griechenlands und Italiens, verbreiteter

Gegenstände, welche viel weniger den Einfluß

der klassischen Länder auf den Norden als die

Erscheinung des älteren sogenannten „Hallstatt-

stiles“ im letzteren Gebiete, als eines gegen Süden

hin teilweise begrenzten und unabhängigen Formen-

kreises beleuchten. Daß der große Goldfund da-

durch etwas aus der Interessensphäre der klassi-

schen Archäologie gerückt wird, setzt ihn in

meinen Augen nicht herab, und der mögliche

Einwand, daß jene Parallelen deshalb nur von

sekundärem Belange seien, wäre für mich kein

triftiger Einwand. Die Bedeutung des Goldschatzes

kann nicht davon abhängen, ob er in näherer

oder fernerer Beziehung zu den Altertümern des

klassischen Südens steht; er scheint sogar, da er

ja doch aus „barbarischen“ Händen hervorgegangen

ist um so interessanter und wissenschaftlich wert-

voller, je mehr wir Eigentümliches, mehr dem

Norden als dem Süden Zugehöriges an ihm nach-

weisen können. Dies ist die Absicht der gegen-

wärtigen Bemerkungen, mit welchen keineswegs

geleugnet werden soll, daß die ganze Gruppe von

Altertümern, welcher der Goldschatz angehört,

irgendwie und bis zu irgendeinem Grade unter

dem Zeichen eines „südlichen“ Einflusses steht.

Aber wieweit dieser Einfluß reicht, woher er

stammt, was er direkt vermittelt usw., das scheint

doch noch lange nicht ausgemacht, und alle Nach

Weisungen von Parallelen und Analogien können

vorläufig nur Stoff zu einer in größerem Rahmen

jene Fragen behandelnden Untersuchung herbei-

tragen.

Parallelen der ersteren Art, Goldschmuck-

sachen, welche sich zunächst und unmittelbar an

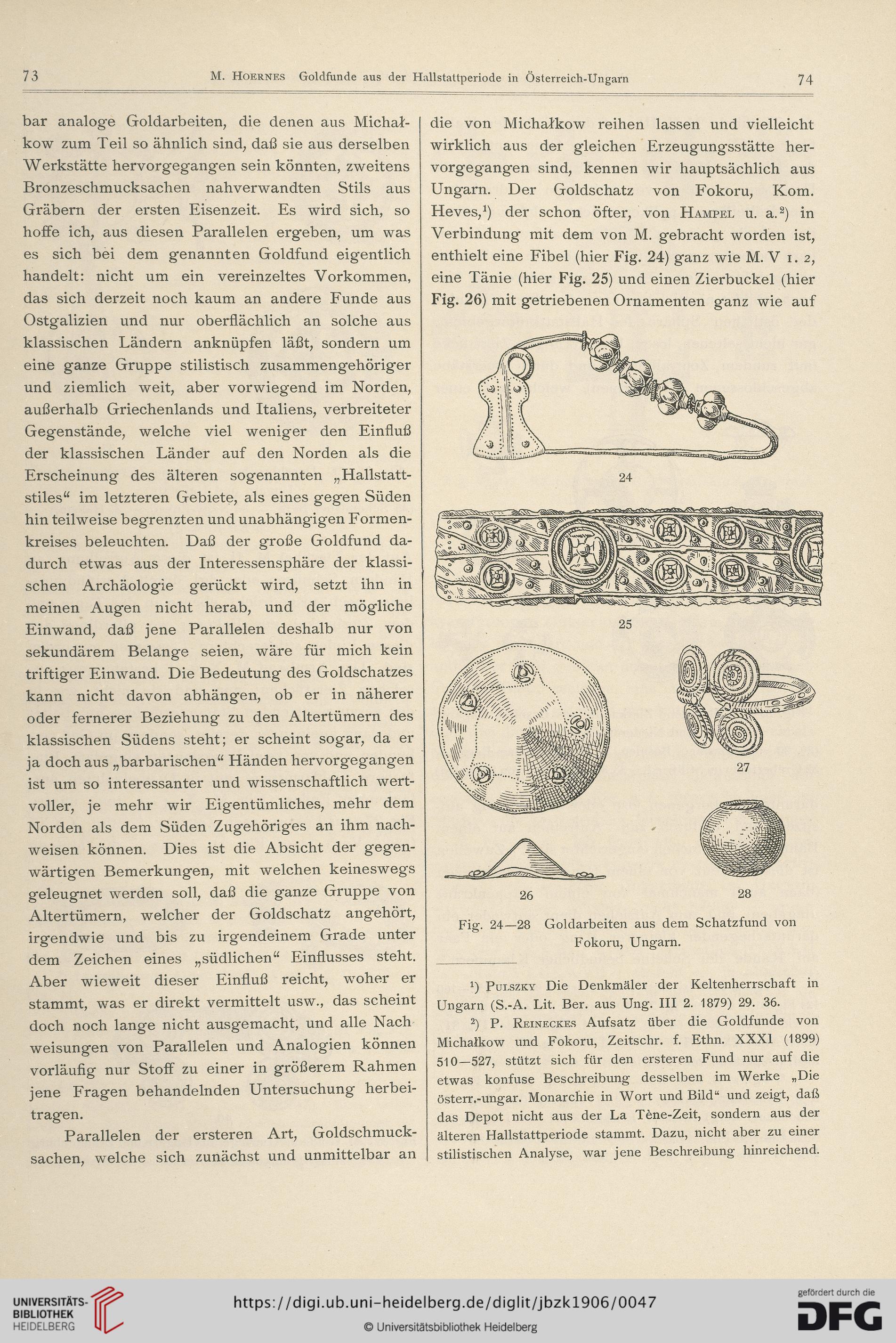

die von Michalkow reihen lassen und vielleicht

wirklich aus der gleichen Erzeugungsstätte her-

vorgegangen sind, kennen wir hauptsächlich aus

Ungarn. Der Goldschatz von Fokoru, Kom.

Heves,1) der schon öfter, von Hampel u. a.2) in

Verbindung mit dem von Μ. gebracht worden ist,

enthielt eine Fibel (hier Fig. 24) ganz wie Μ. V i. 2,

eine Tänie (hier Fig. 25) und einen Zierbuckel (hier

Fig. 26) mit getriebenen Ornamenten ganz wie auf

24

25

Fig. 24—28

Goldarbeiten aus dem Schatzfund von

Fokoru, Ungarn.

27

1) Pulszky Die Denkmäler der Keltenherrschaft in

Ungarn (S.-A. Lit. Ber. aus Ung. III 2. 1879) 29. 36.

2) P. Reineckes Aufsatz über die Goldfunde von

Michalkow und Fokoru, Zeitschr. f. Ethn. XXXI (1899)

510—527, stützt sich für den ersteren Fund nur auf die

etwas konfuse Beschreibung desselben im Werke „Die

österr.-Ungar. Monarchie in Wort und Bild“ und zeigt, daß

das Depot nicht aus der La Tene-Zeit, sondern aus der

älteren Hallstattperiode stammt. Dazu, nicht aber zu einer

stilistischen Analyse, war jene Beschreibung hinreichend.

Μ. Hoernes Goldfunde aus der Hallstattperiode in Österreich-Ungarn

74

bar analoge Goldarbeiten, die denen aus Michal-

kow zum Teil so ähnlich sind, daß sie aus derselben

Werkstätte hervorgegangen sein könnten, zweitens

Bronzeschmucksachen nahverwandten Stils aus

Gräbern der ersten Eisenzeit. Es wird sich, so

hoffe ich, aus diesen Parallelen ergeben, um was

es sich bei dem genannten Goldfund eigentlich

handelt: nicht um ein vereinzeltes Vorkommen,

das sich derzeit noch kaum an andere Funde aus

Ostgalizien und nur oberflächlich an solche aus

klassischen Ländern anknüpfen läßt, sondern um

eine ganze Gruppe stilistisch zusammengehöriger

und ziemlich weit, aber vorwiegend im Norden,

außerhalb Griechenlands und Italiens, verbreiteter

Gegenstände, welche viel weniger den Einfluß

der klassischen Länder auf den Norden als die

Erscheinung des älteren sogenannten „Hallstatt-

stiles“ im letzteren Gebiete, als eines gegen Süden

hin teilweise begrenzten und unabhängigen Formen-

kreises beleuchten. Daß der große Goldfund da-

durch etwas aus der Interessensphäre der klassi-

schen Archäologie gerückt wird, setzt ihn in

meinen Augen nicht herab, und der mögliche

Einwand, daß jene Parallelen deshalb nur von

sekundärem Belange seien, wäre für mich kein

triftiger Einwand. Die Bedeutung des Goldschatzes

kann nicht davon abhängen, ob er in näherer

oder fernerer Beziehung zu den Altertümern des

klassischen Südens steht; er scheint sogar, da er

ja doch aus „barbarischen“ Händen hervorgegangen

ist um so interessanter und wissenschaftlich wert-

voller, je mehr wir Eigentümliches, mehr dem

Norden als dem Süden Zugehöriges an ihm nach-

weisen können. Dies ist die Absicht der gegen-

wärtigen Bemerkungen, mit welchen keineswegs

geleugnet werden soll, daß die ganze Gruppe von

Altertümern, welcher der Goldschatz angehört,

irgendwie und bis zu irgendeinem Grade unter

dem Zeichen eines „südlichen“ Einflusses steht.

Aber wieweit dieser Einfluß reicht, woher er

stammt, was er direkt vermittelt usw., das scheint

doch noch lange nicht ausgemacht, und alle Nach

Weisungen von Parallelen und Analogien können

vorläufig nur Stoff zu einer in größerem Rahmen

jene Fragen behandelnden Untersuchung herbei-

tragen.

Parallelen der ersteren Art, Goldschmuck-

sachen, welche sich zunächst und unmittelbar an

die von Michalkow reihen lassen und vielleicht

wirklich aus der gleichen Erzeugungsstätte her-

vorgegangen sind, kennen wir hauptsächlich aus

Ungarn. Der Goldschatz von Fokoru, Kom.

Heves,1) der schon öfter, von Hampel u. a.2) in

Verbindung mit dem von Μ. gebracht worden ist,

enthielt eine Fibel (hier Fig. 24) ganz wie Μ. V i. 2,

eine Tänie (hier Fig. 25) und einen Zierbuckel (hier

Fig. 26) mit getriebenen Ornamenten ganz wie auf

24

25

Fig. 24—28

Goldarbeiten aus dem Schatzfund von

Fokoru, Ungarn.

27

1) Pulszky Die Denkmäler der Keltenherrschaft in

Ungarn (S.-A. Lit. Ber. aus Ung. III 2. 1879) 29. 36.

2) P. Reineckes Aufsatz über die Goldfunde von

Michalkow und Fokoru, Zeitschr. f. Ethn. XXXI (1899)

510—527, stützt sich für den ersteren Fund nur auf die

etwas konfuse Beschreibung desselben im Werke „Die

österr.-Ungar. Monarchie in Wort und Bild“ und zeigt, daß

das Depot nicht aus der La Tene-Zeit, sondern aus der

älteren Hallstattperiode stammt. Dazu, nicht aber zu einer

stilistischen Analyse, war jene Beschreibung hinreichend.