79

Μ. Hoernes Goldfunde aus der Hallstattperiode in Österreich-Ungarn

8o

röhre an der Stelle, welche sonst meist eine ge-

stielte scheibenförmige Hammerfläche, seltener ein

halbmondförmiger Aufsatz einnimmt, und es ist

vielleicht beachtenswert, daß das eben erwähnte

halbmondförmige Endglied an bosnischen Röhren-

kreuzen zwar nicht dieser doppelspiralähnlichen

Bildung, dafür aber dem halbmondähnlichen Auf-

satz der Stielröhre ungarischer Zierbeile ziemlich

genau entspricht. Beide Abschlußformen gehören

derselben Stilgruppe an. Die doppelspiralähnliche

findet sich noch am Ende einer Bronzegürtelplatte

aus Ungarn (Hampel a. O. LXXXV i), auf einem

bronzenen Besatzknopf (hier Fig. 49) aus dem

Depotfund von Stillfried und an den beiden Enden

eines verzierten goldenen Armringes aus Bellye,

Kom. Szolnok,1) welcher sonst der oben genannten

Reihe von Goldarmringen mit Volutenenden an-

zufügen wäre, aber im ganzen etwas anders ge-

bildet ist, als die zitierten Stücke.

48

50

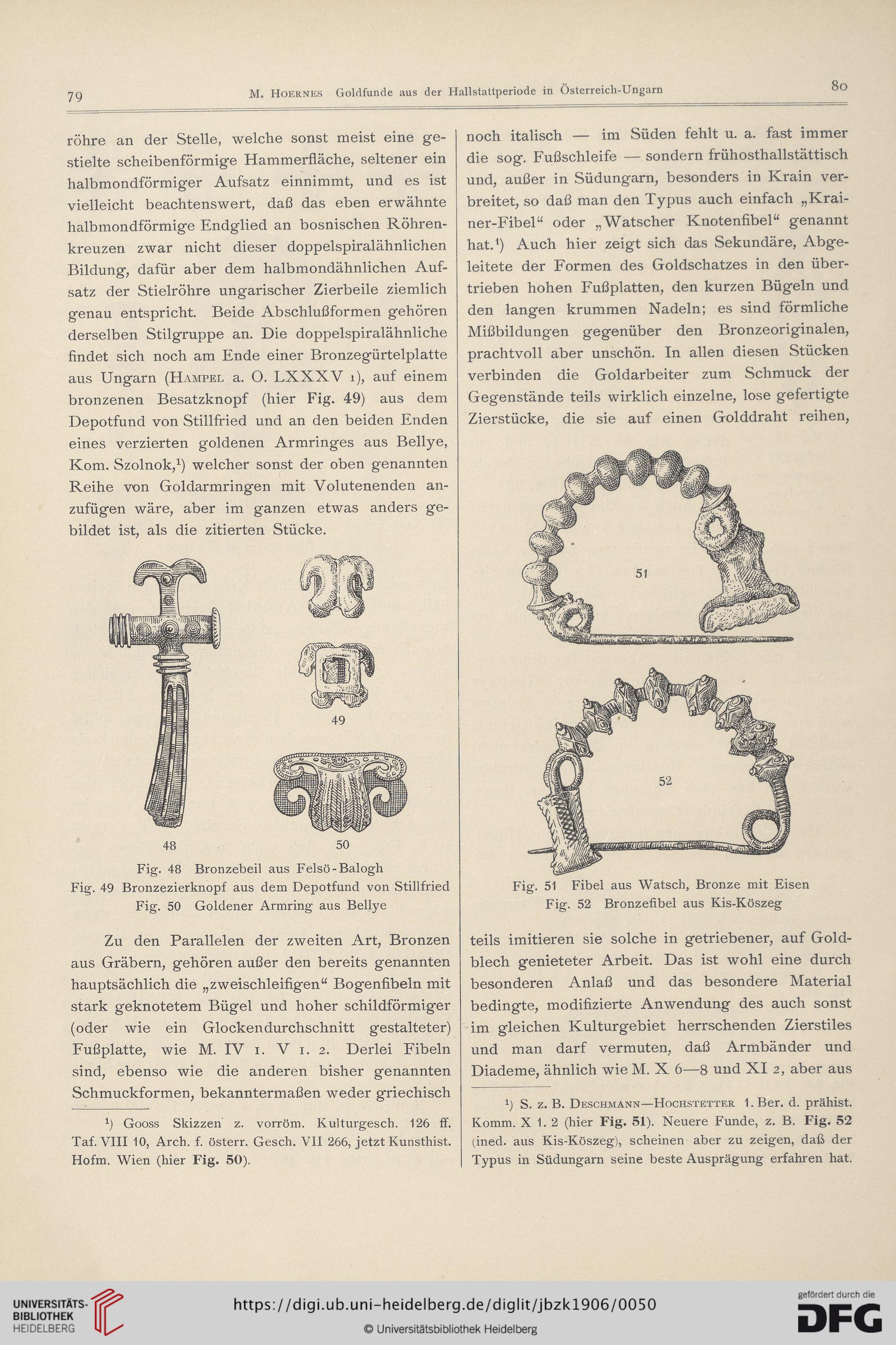

Fig. 48 Bronzebeil aus Felsö-Balogh

Fig. 49 Bronzezierknopf aus dem Depotfund von Stillfried

Fig. 50 Goldener Armring aus Bellye

Zu den Parallelen der zweiten Art, Bronzen

aus Gräbern, gehören außer den bereits genannten

hauptsächlich die „zweischleifigen“ Bogenfibeln mit

stark geknotetem Bügel und hoher schildförmiger

(oder wie ein Glockendurchschnitt gestalteter)

Fußplatte, wie Μ. IV ι. V i. 2. Derlei Fibeln

sind, ebenso wie die anderen bisher genannten

Schmuckformen, bekanntermaßen weder griechisch

Gooss Skizzen z. vorröm. Kulturgesch. 126 ff.

Taf. VIII 10, Arch. f. österr. Gesch. VII 266, jetzt Kunsthist.

Hofm. Wien (hier Fig. 50).

noch italisch — im Süden fehlt u. a. fast immer

die sog. Fußschleife — sondern frühosthallstättisch

und, außer in Südungarn, besonders in Krain ver-

breitet, so daß man den Typus auch einfach „Krai-

ner-Fibel“ oder „Wätscher Knotenfibel“ genannt

hat.1) Auch hier zeigt sich das Sekundäre, Abge-

leitete der Formen des Goldschatzes in den über-

trieben hohen Fußplatten, den kurzen Bügeln und

den langen krummen Nadeln; es sind förmliche

Mißbildungen gegenüber den Bronzeoriginalen,

prachtvoll aber unschön. In allen diesen Stücken

verbinden die Goldarbeiter zum Schmuck der

Gegenstände teils wirklich einzelne, lose gefertigte

Zierstücke, die sie auf einen Golddraht reihen,

Fig. 51 Fibel aus Watsch, Bronze mit Eisen

Fig. 52 Bronzefibel aus Kis-Köszeg

teils imitieren sie solche in getriebener, auf Gold-

blech genieteter Arbeit. Das ist wohl eine durch

besonderen Anlaß und das besondere Material

bedingte, modifizierte Anwendung des auch sonst

im gleichen Kulturgebiet herrschenden Zierstiles

und man darf vermuten, daß Armbänder und

Diademe, ähnlich wie Μ. X 6—8 und XI 2, aber aus

S. z. B. Deschmann—Hochstetter 1. Ber. d. prähist.

Komm. X 1. 2 (hier Fig. 51). Neuere Funde, z. B. Fig. 52

(ined. aus Kis-Köszeg), scheinen aber zu zeigen, daß der

Typus in Südungarn seine beste Ausprägung erfahren hat.

Μ. Hoernes Goldfunde aus der Hallstattperiode in Österreich-Ungarn

8o

röhre an der Stelle, welche sonst meist eine ge-

stielte scheibenförmige Hammerfläche, seltener ein

halbmondförmiger Aufsatz einnimmt, und es ist

vielleicht beachtenswert, daß das eben erwähnte

halbmondförmige Endglied an bosnischen Röhren-

kreuzen zwar nicht dieser doppelspiralähnlichen

Bildung, dafür aber dem halbmondähnlichen Auf-

satz der Stielröhre ungarischer Zierbeile ziemlich

genau entspricht. Beide Abschlußformen gehören

derselben Stilgruppe an. Die doppelspiralähnliche

findet sich noch am Ende einer Bronzegürtelplatte

aus Ungarn (Hampel a. O. LXXXV i), auf einem

bronzenen Besatzknopf (hier Fig. 49) aus dem

Depotfund von Stillfried und an den beiden Enden

eines verzierten goldenen Armringes aus Bellye,

Kom. Szolnok,1) welcher sonst der oben genannten

Reihe von Goldarmringen mit Volutenenden an-

zufügen wäre, aber im ganzen etwas anders ge-

bildet ist, als die zitierten Stücke.

48

50

Fig. 48 Bronzebeil aus Felsö-Balogh

Fig. 49 Bronzezierknopf aus dem Depotfund von Stillfried

Fig. 50 Goldener Armring aus Bellye

Zu den Parallelen der zweiten Art, Bronzen

aus Gräbern, gehören außer den bereits genannten

hauptsächlich die „zweischleifigen“ Bogenfibeln mit

stark geknotetem Bügel und hoher schildförmiger

(oder wie ein Glockendurchschnitt gestalteter)

Fußplatte, wie Μ. IV ι. V i. 2. Derlei Fibeln

sind, ebenso wie die anderen bisher genannten

Schmuckformen, bekanntermaßen weder griechisch

Gooss Skizzen z. vorröm. Kulturgesch. 126 ff.

Taf. VIII 10, Arch. f. österr. Gesch. VII 266, jetzt Kunsthist.

Hofm. Wien (hier Fig. 50).

noch italisch — im Süden fehlt u. a. fast immer

die sog. Fußschleife — sondern frühosthallstättisch

und, außer in Südungarn, besonders in Krain ver-

breitet, so daß man den Typus auch einfach „Krai-

ner-Fibel“ oder „Wätscher Knotenfibel“ genannt

hat.1) Auch hier zeigt sich das Sekundäre, Abge-

leitete der Formen des Goldschatzes in den über-

trieben hohen Fußplatten, den kurzen Bügeln und

den langen krummen Nadeln; es sind förmliche

Mißbildungen gegenüber den Bronzeoriginalen,

prachtvoll aber unschön. In allen diesen Stücken

verbinden die Goldarbeiter zum Schmuck der

Gegenstände teils wirklich einzelne, lose gefertigte

Zierstücke, die sie auf einen Golddraht reihen,

Fig. 51 Fibel aus Watsch, Bronze mit Eisen

Fig. 52 Bronzefibel aus Kis-Köszeg

teils imitieren sie solche in getriebener, auf Gold-

blech genieteter Arbeit. Das ist wohl eine durch

besonderen Anlaß und das besondere Material

bedingte, modifizierte Anwendung des auch sonst

im gleichen Kulturgebiet herrschenden Zierstiles

und man darf vermuten, daß Armbänder und

Diademe, ähnlich wie Μ. X 6—8 und XI 2, aber aus

S. z. B. Deschmann—Hochstetter 1. Ber. d. prähist.

Komm. X 1. 2 (hier Fig. 51). Neuere Funde, z. B. Fig. 52

(ined. aus Kis-Köszeg), scheinen aber zu zeigen, daß der

Typus in Südungarn seine beste Ausprägung erfahren hat.