io7

Η. Tiktze Johann Michael Rottmayr

Ιθ8

Überhöhung zu vermeiden, den Widersinn einer

sichtbarlichen Hinzufügung zu einer vorgestellten

Unendlichkeit mit künstlerischen Mitteln nach Tun-

lichkeit abzuschwächen. In der Peterskirche ist um

den Ansatz der Laterne ein dichter Kranz ge-

schlungen, in dem zahlreiche Engel spielen; in

der Karlskirche aber säumt ihn dunkles Gewölk,

das gleichfalls von Engelsscharen belebt ist. Der

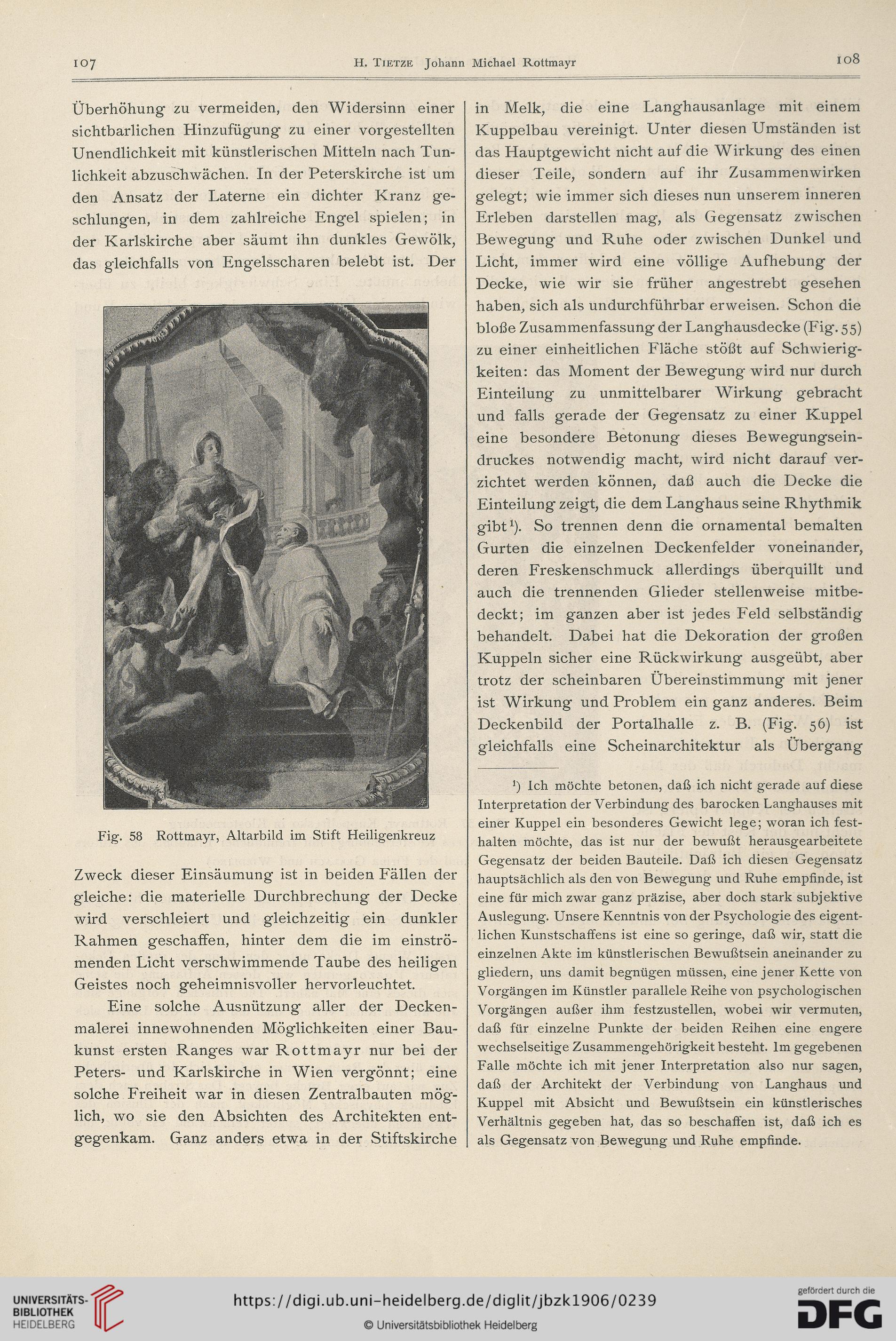

Fig. 58 Rottmayr, Altarbild im Stift Heiligenkreuz

Zweck dieser Einsäumung ist in beiden Fällen der

gleiche: die materielle Durchbrechung der Decke

wird verschleiert und gleichzeitig ein dunkler

Rahmen geschaffen, hinter dem die im einströ-

menden Licht verschwimmende Taube des heiligen

Geistes noch geheimnisvoller hervorleuchtet.

Eine solche Ausnützung aller der Decken-

malerei innewohnenden Möglichkeiten einer Bau-

kunst ersten Ranges war Rottmayr nur bei der

Peters- und Karlskirche in Wien vergönnt; eine

solche Freiheit war in diesen Zentralbauten mög-

lich, wo sie den Absichten des Architekten ent-

gegenkam. Ganz anders etwa in der Stiftskirche

in Melk, die eine Langhausanlage mit einem

Kuppelbau vereinigt. Unter diesen Umständen ist

das Hauptgewicht nicht auf die Wirkung des einen

dieser Teile, sondern auf ihr Zusammenwirken

gelegt; wie immer sich dieses nun unserem inneren

Erleben darstellen mag, als Gegensatz zwischen

Bewegung und Ruhe oder zwischen Dunkel und

Licht, immer wird eine völlige Aufhebung der

Decke, wie wir sie früher angestrebt gesehen

haben, sich als undurchführbar erweisen. Schon die

bloße Zusammenfassung der Langhausdecke (Fig. 55)

zu einer einheitlichen Fläche stößt auf Schwierig-

keiten: das Moment der Bewegung wird nur durch

Einteilung zu unmittelbarer Wirkung gebracht

und falls gerade der Gegensatz zu einer Kuppel

eine besondere Betonung dieses Bewegungsein-

druckes notwendig macht, wird nicht darauf ver-

zichtet werden können, daß auch die Decke die

Einteilung zeigt, die dem Langhaus seine Rhythmik

gibt1). So trennen denn die ornamental bemalten

Gurten die einzelnen Deckenfelder voneinander,

deren Freskenschmuck allerdings überquillt und

auch die trennenden Glieder stellenweise mitbe-

deckt; im ganzen aber ist jedes Feld selbständig

behandelt. Dabei hat die Dekoration der großen

Kuppeln sicher eine Rückwirkung ausgeübt, aber

trotz der scheinbaren Übereinstimmung mit jener

ist Wirkung und Problem ein ganz anderes. Beim

Deckenbild der Portalhalle z. B. (Fig. 56) ist

gleichfalls eine Scheinarchitektur als Übergang

’) Ich möchte betonen, daß ich nicht gerade auf diese

Interpretation der Verbindung des barocken Langhauses mit

einer Kuppel ein besonderes Gewicht lege; woran ich fest-

halten möchte, das ist nur der bewußt herausgearbeitete

Gegensatz der beiden Bauteile. Daß ich diesen Gegensatz

hauptsächlich als den von Bewegung und Ruhe empfinde, ist

eine für mich zwar ganz präzise, aber doch stark subjektive

Auslegung. Unsere Kenntnis von der Psychologie des eigent-

lichen Kunstschaffens ist eine so geringe, daß wir, statt die

einzelnen Akte im künstlerischen Bewußtsein aneinander zu

gliedern, uns damit begnügen müssen, eine jener Kette von

Vorgängen im Künstler parallele Reihe von psychologischen

Vorgängen außer ihm festzustellen, wobei wir vermuten,

daß für einzelne Punkte der beiden Reihen eine engere

wechselseitige Zusammengehörigkeit besteht. Im gegebenen

Falle möchte ich mit jener Interpretation also nur sagen,

daß der Architekt der Verbindung von Langhaus und

Kuppel mit Absicht und Bewußtsein ein künstlerisches

Verhältnis gegeben hat, das so beschaffen ist, daß ich es

als Gegensatz von Bewegung und Ruhe empfinde.

Η. Tiktze Johann Michael Rottmayr

Ιθ8

Überhöhung zu vermeiden, den Widersinn einer

sichtbarlichen Hinzufügung zu einer vorgestellten

Unendlichkeit mit künstlerischen Mitteln nach Tun-

lichkeit abzuschwächen. In der Peterskirche ist um

den Ansatz der Laterne ein dichter Kranz ge-

schlungen, in dem zahlreiche Engel spielen; in

der Karlskirche aber säumt ihn dunkles Gewölk,

das gleichfalls von Engelsscharen belebt ist. Der

Fig. 58 Rottmayr, Altarbild im Stift Heiligenkreuz

Zweck dieser Einsäumung ist in beiden Fällen der

gleiche: die materielle Durchbrechung der Decke

wird verschleiert und gleichzeitig ein dunkler

Rahmen geschaffen, hinter dem die im einströ-

menden Licht verschwimmende Taube des heiligen

Geistes noch geheimnisvoller hervorleuchtet.

Eine solche Ausnützung aller der Decken-

malerei innewohnenden Möglichkeiten einer Bau-

kunst ersten Ranges war Rottmayr nur bei der

Peters- und Karlskirche in Wien vergönnt; eine

solche Freiheit war in diesen Zentralbauten mög-

lich, wo sie den Absichten des Architekten ent-

gegenkam. Ganz anders etwa in der Stiftskirche

in Melk, die eine Langhausanlage mit einem

Kuppelbau vereinigt. Unter diesen Umständen ist

das Hauptgewicht nicht auf die Wirkung des einen

dieser Teile, sondern auf ihr Zusammenwirken

gelegt; wie immer sich dieses nun unserem inneren

Erleben darstellen mag, als Gegensatz zwischen

Bewegung und Ruhe oder zwischen Dunkel und

Licht, immer wird eine völlige Aufhebung der

Decke, wie wir sie früher angestrebt gesehen

haben, sich als undurchführbar erweisen. Schon die

bloße Zusammenfassung der Langhausdecke (Fig. 55)

zu einer einheitlichen Fläche stößt auf Schwierig-

keiten: das Moment der Bewegung wird nur durch

Einteilung zu unmittelbarer Wirkung gebracht

und falls gerade der Gegensatz zu einer Kuppel

eine besondere Betonung dieses Bewegungsein-

druckes notwendig macht, wird nicht darauf ver-

zichtet werden können, daß auch die Decke die

Einteilung zeigt, die dem Langhaus seine Rhythmik

gibt1). So trennen denn die ornamental bemalten

Gurten die einzelnen Deckenfelder voneinander,

deren Freskenschmuck allerdings überquillt und

auch die trennenden Glieder stellenweise mitbe-

deckt; im ganzen aber ist jedes Feld selbständig

behandelt. Dabei hat die Dekoration der großen

Kuppeln sicher eine Rückwirkung ausgeübt, aber

trotz der scheinbaren Übereinstimmung mit jener

ist Wirkung und Problem ein ganz anderes. Beim

Deckenbild der Portalhalle z. B. (Fig. 56) ist

gleichfalls eine Scheinarchitektur als Übergang

’) Ich möchte betonen, daß ich nicht gerade auf diese

Interpretation der Verbindung des barocken Langhauses mit

einer Kuppel ein besonderes Gewicht lege; woran ich fest-

halten möchte, das ist nur der bewußt herausgearbeitete

Gegensatz der beiden Bauteile. Daß ich diesen Gegensatz

hauptsächlich als den von Bewegung und Ruhe empfinde, ist

eine für mich zwar ganz präzise, aber doch stark subjektive

Auslegung. Unsere Kenntnis von der Psychologie des eigent-

lichen Kunstschaffens ist eine so geringe, daß wir, statt die

einzelnen Akte im künstlerischen Bewußtsein aneinander zu

gliedern, uns damit begnügen müssen, eine jener Kette von

Vorgängen im Künstler parallele Reihe von psychologischen

Vorgängen außer ihm festzustellen, wobei wir vermuten,

daß für einzelne Punkte der beiden Reihen eine engere

wechselseitige Zusammengehörigkeit besteht. Im gegebenen

Falle möchte ich mit jener Interpretation also nur sagen,

daß der Architekt der Verbindung von Langhaus und

Kuppel mit Absicht und Bewußtsein ein künstlerisches

Verhältnis gegeben hat, das so beschaffen ist, daß ich es

als Gegensatz von Bewegung und Ruhe empfinde.