500

von Habsberg.

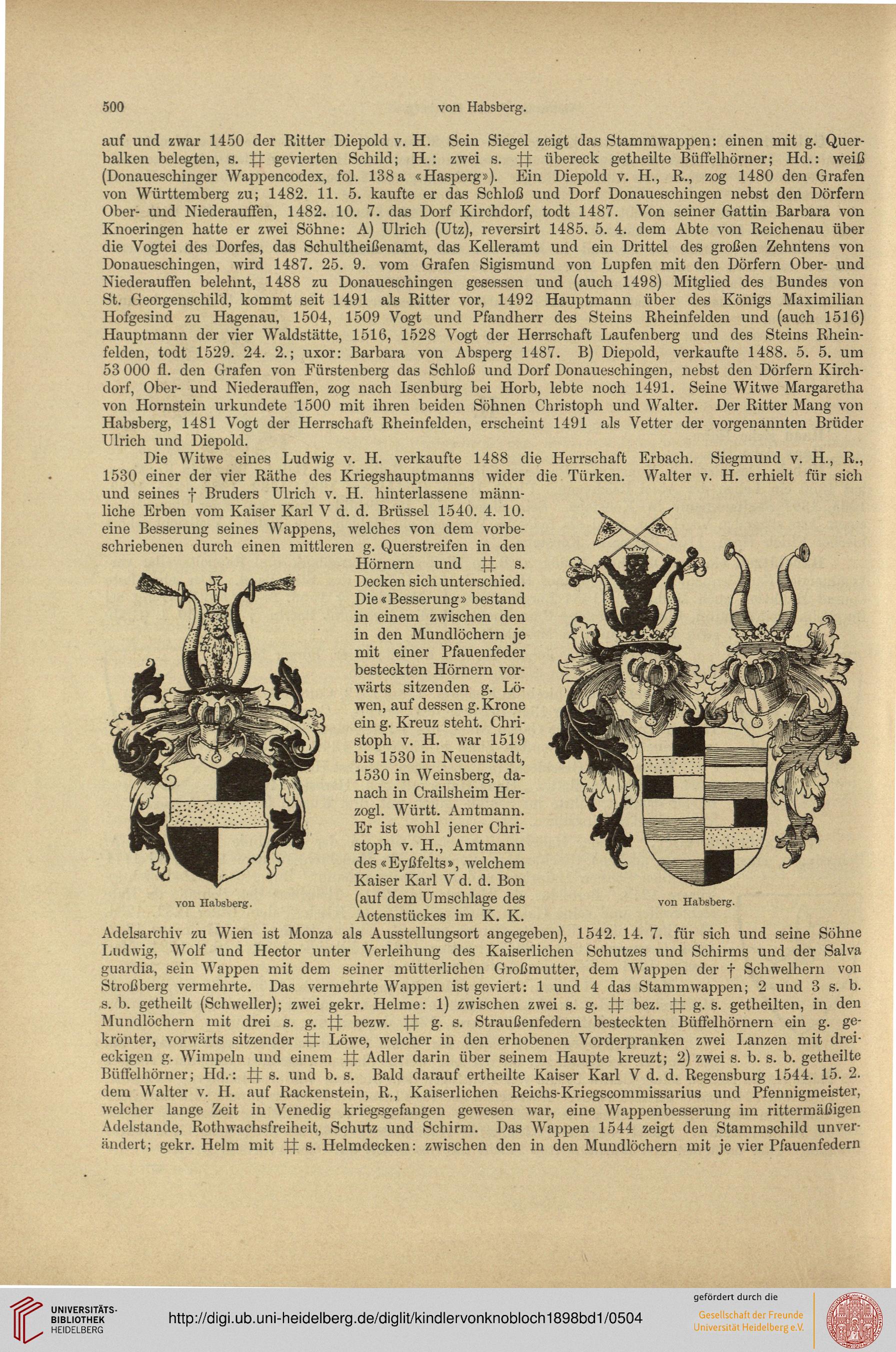

auf und zwar 1450 der Ritter Diepold v. H. Sein Siegel zeigt das Stammwappen: einen mit g. Quer-

balken belegten, s. fl: gevierten Schild; H.: zwei s. fl: übereck getheilte Büffelhörner; Hd.: weiß

(Donaueschinger Wappencodex, fol. 138 a «Hasperg»). Ein Diepold v. H., R., zog 1480 den Grafen

von Württemberg zu; 1482. 11. 5. kaufte er das Schloß und Dorf Donaueschingen nebst den Dörfern

Ober- und Niederauffen, 1482. 10. 7. das Dorf Kirchdorf, todt 1487. Von seiner Gattin Barbara von

Knoeringen hatte er zwei Söhne: A) Ulrich (Utz), reversirt 1485. 5. 4. dem Abte von Reichenau über

die Vogtei des Dorfes, das Schultheißenamt, das Kelleramt und ein Drittel des großen Zehntens von

Donaueschingen, wird 1487. 25. 9. vom Grafen Sigismund von Lupfen mit den Dörfern Ober- und

Niederauffen belehnt, 1488 zu Donaueschingen gesessen und (auch 1498) Mitglied des Bundes von

St. Georgenschild, kommt seit 1491 als Ritter vor, 1492 Hauptmann über des Königs Maximilian

Hofgesind zu Hagenau, 1504, 1509 Vogt und Pfandherr des Steins Rheinfelden und (auch 1516)

Hauptmann der vier Waldstätte, 1516, 1528 Vogt der Herrschaft Laufenberg und des Steins Rhein-

felden, todt 1529. 24. 2.; uxor: Barbara von Absperg 1487. B) Diepold, verkaufte 1488. 5. 5. um

53 000 fl. den Grafen von Fürstenberg das Schloß und Dorf Donaueschingen, nebst den Dörfern Kirch-

dorf, Ober- und Niederauffen, zog nach Isenburg bei Horb, lebte noch 1491. Seine Witwe Margaretria

von Hornstein urkundete 1500 mit ihren beiden Söhnen Christoph und Walter. Der Ritter Mang von

Habsberg, 1481 Vogt der Herrschaft Rheinfelden, erscheint 1491 als Vetter der vorgenannten Brüder

Lirich und Diepold.

Die Witwe eines Ludwig v. H. verkaufte 1488 die Herrschaft Erbach. Siegmund v. H, R.,

1530 einer der vier Räthe des Kriegshauptmanns wider die Türken. Walter v. H. erhielt für sich

und seines f Bruders Ulrich v. H. hinterlassene männ-

liche Erben vom Kaiser Karl V d. d. Brüssel 1540. 4. 10.

eine Besserung seines Wappens, welches von dem vorbe-

schriebenen durch einen mittleren g. Querstreifen in den

Hörnern und ^ s-

Decken sich unterschied.

Die «Besserung» bestand

in einem zwischen den

in den Mundlöchern je

mit einer Pfauenfeder

besteckten Hörnern vor-

wärts sitzenden g. Lö-

wen, auf dessen g. Krone

ein g. Kreuz steht. Chri-

stoph v. H. war 1519

bis 1530 in Neuenstadt,

1530 in Weinsberg, da-

nach in Crailsheim Her-

zogl. Württ. Amtmann.

Er ist wohl jener Chri-

stoph v. H., Amtmann

des«Eyßfelts», welchem

Kaiser Karl V d. d. Bon

(auf dem Umschlage des

Actenstückes im K. K.

Adelsarchiv zu Wien ist Monza als Ausstellungsort angegeben), 1542. 14. 7. für sich und seine Söhne

Ludwig, Wolf und Hector unter Verleihung des Kaiserlichen Schutzes und Schirms und der Salva

guardia, sein Wappen mit dem seiner mütterlichen Großmutter, dem Wappen der f Schwelhern von

Stroßberg vermehrte. Das vermehrte Wappen ist geviert: 1 und 4 das Stammwappen; 2 und 3 s. b.

s. b. getheilt (Schweller); zwei gekr. Helme: 1) zwischen zwei s. g. $~ bez. rj^ g. s. getheilten, in den

Mundlöchern mit drei s. g. pj: bezw. :ft g. s. Straußenfedern besteckten Büffelhörnern ein g. ge-

krönter, vorwärts sitzender # Löwe, welcher in den erhobenen Vorderpranken zwei Lanzen mit drei-

eckigen g. Wimpeln und einem pf Adler darin über seinem Haupte kreuzt; 2) zwei s. b. s. b. getheilte

Büffelhörner; Hd.: :f£ s. und b. s. Bald darauf ertheilte Kaiser Karl V d. d. Regensburg 1544. 15. 2.

dem Walter v. H. auf Rackenstein, R., Kaiserlichen Reichs-Kriegscommissarius und Pfennigmeister,

welcher lange Zeit in Venedig kriegsgefangen gewesen war, eine Wappenbesserung im rittermäßigen

Adelstande, Rothwachsfreiheit, Schutz und Schirm. Das Wappen 1544 zeigt den Stammschild unver-

ändert; gekr. Helm mit j$L s. Helmdecken: zwischen den in den Mundlöchern mit je vier Pfauenfedern

von Habsberg.

von Habsberg.

von Habsberg.

auf und zwar 1450 der Ritter Diepold v. H. Sein Siegel zeigt das Stammwappen: einen mit g. Quer-

balken belegten, s. fl: gevierten Schild; H.: zwei s. fl: übereck getheilte Büffelhörner; Hd.: weiß

(Donaueschinger Wappencodex, fol. 138 a «Hasperg»). Ein Diepold v. H., R., zog 1480 den Grafen

von Württemberg zu; 1482. 11. 5. kaufte er das Schloß und Dorf Donaueschingen nebst den Dörfern

Ober- und Niederauffen, 1482. 10. 7. das Dorf Kirchdorf, todt 1487. Von seiner Gattin Barbara von

Knoeringen hatte er zwei Söhne: A) Ulrich (Utz), reversirt 1485. 5. 4. dem Abte von Reichenau über

die Vogtei des Dorfes, das Schultheißenamt, das Kelleramt und ein Drittel des großen Zehntens von

Donaueschingen, wird 1487. 25. 9. vom Grafen Sigismund von Lupfen mit den Dörfern Ober- und

Niederauffen belehnt, 1488 zu Donaueschingen gesessen und (auch 1498) Mitglied des Bundes von

St. Georgenschild, kommt seit 1491 als Ritter vor, 1492 Hauptmann über des Königs Maximilian

Hofgesind zu Hagenau, 1504, 1509 Vogt und Pfandherr des Steins Rheinfelden und (auch 1516)

Hauptmann der vier Waldstätte, 1516, 1528 Vogt der Herrschaft Laufenberg und des Steins Rhein-

felden, todt 1529. 24. 2.; uxor: Barbara von Absperg 1487. B) Diepold, verkaufte 1488. 5. 5. um

53 000 fl. den Grafen von Fürstenberg das Schloß und Dorf Donaueschingen, nebst den Dörfern Kirch-

dorf, Ober- und Niederauffen, zog nach Isenburg bei Horb, lebte noch 1491. Seine Witwe Margaretria

von Hornstein urkundete 1500 mit ihren beiden Söhnen Christoph und Walter. Der Ritter Mang von

Habsberg, 1481 Vogt der Herrschaft Rheinfelden, erscheint 1491 als Vetter der vorgenannten Brüder

Lirich und Diepold.

Die Witwe eines Ludwig v. H. verkaufte 1488 die Herrschaft Erbach. Siegmund v. H, R.,

1530 einer der vier Räthe des Kriegshauptmanns wider die Türken. Walter v. H. erhielt für sich

und seines f Bruders Ulrich v. H. hinterlassene männ-

liche Erben vom Kaiser Karl V d. d. Brüssel 1540. 4. 10.

eine Besserung seines Wappens, welches von dem vorbe-

schriebenen durch einen mittleren g. Querstreifen in den

Hörnern und ^ s-

Decken sich unterschied.

Die «Besserung» bestand

in einem zwischen den

in den Mundlöchern je

mit einer Pfauenfeder

besteckten Hörnern vor-

wärts sitzenden g. Lö-

wen, auf dessen g. Krone

ein g. Kreuz steht. Chri-

stoph v. H. war 1519

bis 1530 in Neuenstadt,

1530 in Weinsberg, da-

nach in Crailsheim Her-

zogl. Württ. Amtmann.

Er ist wohl jener Chri-

stoph v. H., Amtmann

des«Eyßfelts», welchem

Kaiser Karl V d. d. Bon

(auf dem Umschlage des

Actenstückes im K. K.

Adelsarchiv zu Wien ist Monza als Ausstellungsort angegeben), 1542. 14. 7. für sich und seine Söhne

Ludwig, Wolf und Hector unter Verleihung des Kaiserlichen Schutzes und Schirms und der Salva

guardia, sein Wappen mit dem seiner mütterlichen Großmutter, dem Wappen der f Schwelhern von

Stroßberg vermehrte. Das vermehrte Wappen ist geviert: 1 und 4 das Stammwappen; 2 und 3 s. b.

s. b. getheilt (Schweller); zwei gekr. Helme: 1) zwischen zwei s. g. $~ bez. rj^ g. s. getheilten, in den

Mundlöchern mit drei s. g. pj: bezw. :ft g. s. Straußenfedern besteckten Büffelhörnern ein g. ge-

krönter, vorwärts sitzender # Löwe, welcher in den erhobenen Vorderpranken zwei Lanzen mit drei-

eckigen g. Wimpeln und einem pf Adler darin über seinem Haupte kreuzt; 2) zwei s. b. s. b. getheilte

Büffelhörner; Hd.: :f£ s. und b. s. Bald darauf ertheilte Kaiser Karl V d. d. Regensburg 1544. 15. 2.

dem Walter v. H. auf Rackenstein, R., Kaiserlichen Reichs-Kriegscommissarius und Pfennigmeister,

welcher lange Zeit in Venedig kriegsgefangen gewesen war, eine Wappenbesserung im rittermäßigen

Adelstande, Rothwachsfreiheit, Schutz und Schirm. Das Wappen 1544 zeigt den Stammschild unver-

ändert; gekr. Helm mit j$L s. Helmdecken: zwischen den in den Mundlöchern mit je vier Pfauenfedern

von Habsberg.

von Habsberg.