papier, die Geschäftsdrucksache, die

Packung mit allen ihren Flächen- und Raumformen,

in Papier, Glas, Metall, die Schrift selbst, als voll-

endet geschnittener Druckbuchstabe sowohl wie als un-

ablässig ausgebildeter Zug der geübten Hand, — hier

sei an Ehmcke, Behrens, Koch, Hadank und so viele

andere und wieder an Bernhard erinnert, — alle diese

Aufgaben gewinnen jetzt Raum und Bedeutung im

Arbeitsplan des Gebrauchsgraphikers. Ihre Entwicklung

hält naturgemäß mit der des Plakats Schritt und geht

dieselben oder gleichgerichtete Bahnen.

* *

*

So geht das zweite Jahrzehnt seinem Ende entgegen.

Eine Stockung tritt ein: Das Sachplakat und ebenso das

Schriftplakat, schnell zum Höhepunkt gelangt, aber un-

fähig zur Fortentwicklung und zum Absterben verurteilt, —

das figürliche Plakat, von der handwerklichen Forderung

nach bequemer Steindruckwiedergabe, nach Begrenzung

der Farbenzahl immer mehr in Kunstgewerbliche um-

gebogen, zum seelenlosen Flächenschmuck entwürdigt, —

so scheint die Plakatkunst unentrinnbar in der „Sack-

gasse“ festgefahren. Dieses Wort, von Hans Sachs

im Juli 1917 in der Zeitschrift „Das Plakat“ gesprochen,

weckt einen unerhörten Wiederhall und wirkt wie die

erlösende Zauberformel, die den verschlossenen Berg

Sesam auftut: Mit ihrem dritten Jahrzehnt öffnet sich

die Plakatkunst dem Expressionismus, sie geht

von der Fläche in die Tiefe, sie gewinnt mit dem Aus-

druck die Seele, sie hat den verlorenen Anschluß an

das große Geschehen der Zeit gefunden.

Die junge Ausdruckskunst ist ja keine Folge des

Krieges oder des Umsturzes sie hat im Gegenteil diese

Umwertung der politischen Werte für die geistigen Ge-

biete um Jahre vorausgenommen. So sehen wir auch in

der Plakatkunst die neuen Dinge schon einige Zeit vor

dem Kriege sich anbahnen. In München lassen

Glass, Schwarzer und Zietara, diese beiden aus Schlesien

gekommen, in Berlin Leni, Wiertz und andere in ihren

Arbeiten Obertöne schwingen, die dem Feinhörigen un-

gewohnt scheinen, die zum Aufhorchen zwingen und

Kommendes ahnen lassen. Auch Stuttgart, ein bis-

her unbeachteter Mitspieler, stimmt jetzt seine eigene,

aber mit den Andern gut zusammenklingende Weise an:

Frank, Sigrist, Körner sind hier die Stimmführer.

Seither ist dieser Klang immer deutlicher erkennbar

geworden, und immer stärker schwillt er an: Einer nach

dem andern hat den Ton aufgenommen, und bald wird

keiner mehr abseits bleiben wollen. Heute, am Aus-

gang ihres ersten Vierteljahrhunderts, spielt die Gebrauchs-

graphik noch auf zwei Orchestern, jedes mit einer er-

lesenen Schar wohlgeübter Musiker. Aber immer mehr

werden es, die im alten ihre Lichter ausblasen, um im

neuen die Weise aufzunehmen, die uns nur anfänglich

Mißklänge zu bergen schien, — deren brausende Schön-

heit wir aber allmählich zu würdigen lernen. Befruchtet

zuletzt noch durch die politischen Aufgaben der Kriegs-

und Umsturzzeit, die für geistige Werte zu werben

forderte, wo sie bisher nur für geschäftliche ein-

zutreten hatte, scheint die Gebrauchsgraphik unaufhaltsam

vom Stil der Fläche, der Oberfläche voranzuschreiten

zur Kunst der seelischen Tiefe, zur Ausdruckskunst.

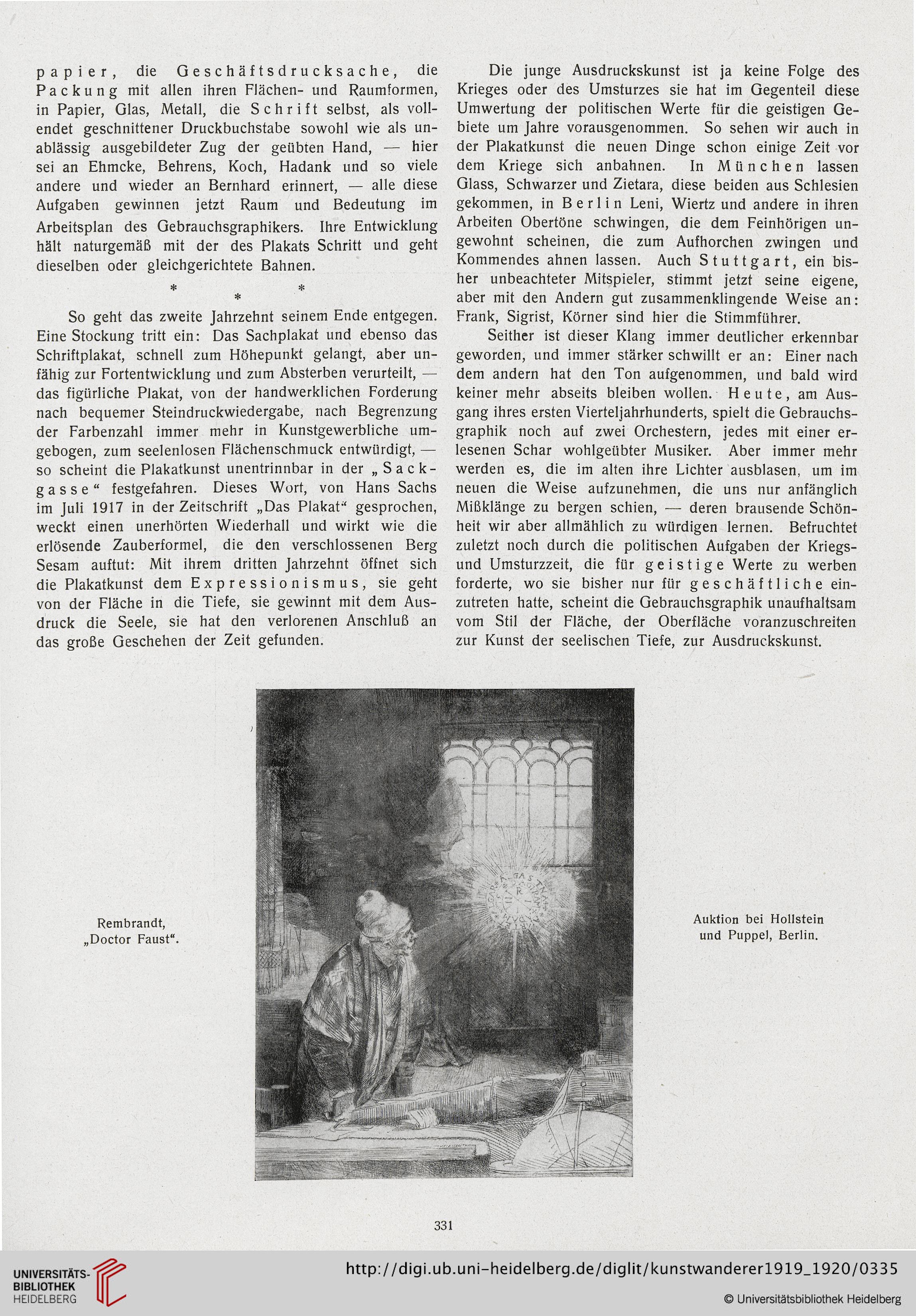

Rembrandt,

„Doctor Faust“.

Auktion bei Hollstein

und Puppel, Berlin.

331

Packung mit allen ihren Flächen- und Raumformen,

in Papier, Glas, Metall, die Schrift selbst, als voll-

endet geschnittener Druckbuchstabe sowohl wie als un-

ablässig ausgebildeter Zug der geübten Hand, — hier

sei an Ehmcke, Behrens, Koch, Hadank und so viele

andere und wieder an Bernhard erinnert, — alle diese

Aufgaben gewinnen jetzt Raum und Bedeutung im

Arbeitsplan des Gebrauchsgraphikers. Ihre Entwicklung

hält naturgemäß mit der des Plakats Schritt und geht

dieselben oder gleichgerichtete Bahnen.

* *

*

So geht das zweite Jahrzehnt seinem Ende entgegen.

Eine Stockung tritt ein: Das Sachplakat und ebenso das

Schriftplakat, schnell zum Höhepunkt gelangt, aber un-

fähig zur Fortentwicklung und zum Absterben verurteilt, —

das figürliche Plakat, von der handwerklichen Forderung

nach bequemer Steindruckwiedergabe, nach Begrenzung

der Farbenzahl immer mehr in Kunstgewerbliche um-

gebogen, zum seelenlosen Flächenschmuck entwürdigt, —

so scheint die Plakatkunst unentrinnbar in der „Sack-

gasse“ festgefahren. Dieses Wort, von Hans Sachs

im Juli 1917 in der Zeitschrift „Das Plakat“ gesprochen,

weckt einen unerhörten Wiederhall und wirkt wie die

erlösende Zauberformel, die den verschlossenen Berg

Sesam auftut: Mit ihrem dritten Jahrzehnt öffnet sich

die Plakatkunst dem Expressionismus, sie geht

von der Fläche in die Tiefe, sie gewinnt mit dem Aus-

druck die Seele, sie hat den verlorenen Anschluß an

das große Geschehen der Zeit gefunden.

Die junge Ausdruckskunst ist ja keine Folge des

Krieges oder des Umsturzes sie hat im Gegenteil diese

Umwertung der politischen Werte für die geistigen Ge-

biete um Jahre vorausgenommen. So sehen wir auch in

der Plakatkunst die neuen Dinge schon einige Zeit vor

dem Kriege sich anbahnen. In München lassen

Glass, Schwarzer und Zietara, diese beiden aus Schlesien

gekommen, in Berlin Leni, Wiertz und andere in ihren

Arbeiten Obertöne schwingen, die dem Feinhörigen un-

gewohnt scheinen, die zum Aufhorchen zwingen und

Kommendes ahnen lassen. Auch Stuttgart, ein bis-

her unbeachteter Mitspieler, stimmt jetzt seine eigene,

aber mit den Andern gut zusammenklingende Weise an:

Frank, Sigrist, Körner sind hier die Stimmführer.

Seither ist dieser Klang immer deutlicher erkennbar

geworden, und immer stärker schwillt er an: Einer nach

dem andern hat den Ton aufgenommen, und bald wird

keiner mehr abseits bleiben wollen. Heute, am Aus-

gang ihres ersten Vierteljahrhunderts, spielt die Gebrauchs-

graphik noch auf zwei Orchestern, jedes mit einer er-

lesenen Schar wohlgeübter Musiker. Aber immer mehr

werden es, die im alten ihre Lichter ausblasen, um im

neuen die Weise aufzunehmen, die uns nur anfänglich

Mißklänge zu bergen schien, — deren brausende Schön-

heit wir aber allmählich zu würdigen lernen. Befruchtet

zuletzt noch durch die politischen Aufgaben der Kriegs-

und Umsturzzeit, die für geistige Werte zu werben

forderte, wo sie bisher nur für geschäftliche ein-

zutreten hatte, scheint die Gebrauchsgraphik unaufhaltsam

vom Stil der Fläche, der Oberfläche voranzuschreiten

zur Kunst der seelischen Tiefe, zur Ausdruckskunst.

Rembrandt,

„Doctor Faust“.

Auktion bei Hollstein

und Puppel, Berlin.

331