', Sei!

Sit

■'«H.,5

etrachtet,'

'üs^.E,nt

Wurde

-•« 1896 iK

*"urden »~_

hcn Z«schauer

auch J

r n»"-

dass sich neben jenem schrecklichen Günther, den wir oben erwähnten,

neben einem Siegfried mit dem Waldvögelein, dessen linker Fuss eine

Palette oder Spachtel ist, aber niemals ein Fuss, einem Wotan, bei

dem das einzige Auge auf der rechten Seite, und einem Wanderer, bei

dem es links sitzt, einem Walkürenprofil, hinter dessen Stirn unmöglich

Raum für ein Gehirn sein kann — einige sehr schöne Stücke linden. Es

ist wahr, dass gerade bei diesen Hans Thoma auf seine früheren

Werke. Gemälde und Lithographien zurückgegriffen hat. Die Rhein-

töchter in diesem Album sind sogar jenen auf der Lithographie weit

überlegen, und weisen nicht mehr solche Härten und solche mangelhafte

Zeichnung in den Knieen auf, wie dort, weil sie hier von wallenden

Gewanden verhüllt sind. Dennoch fragt man sich, wie und wohin die

Füsse der mittleren Gestalt verschwinden und warum die Schulter von

Alberich wie absichtlich falsch eingerenkt ist. Frikka wird von schönen

Falten umhüllt, aber ihre Pantoffel lassen die schlechte Wirtschaft im

Hause merken und haben durchaus nichts Iunonisches und Olympisches

an sich. Froh ist reizend in seinem Ausdrucke von Jugend und Unschuld,

aber auf der Buhne machte ihn ein giftiges Grün unerträglich. Freia

ist wieder höchst merkwürdig drapirt — ihre Keulenärmel, die auf der

Zeichnung nicht stören, riefen auf der Bühne helle Verwunderung hervor

und keine geringere der Stoff ihres Kleides, der in der Anforderung,

mit Blumen besäet sein zu müssen wie jener von Botticellis Primavera

an die Brocate des vorigen Jahrhunderts erinnert und noch altmodischer

erscheint als die Keulenärmel. Erda ist die beste von allen diesen sehr

menschlichen Gottheiten, auch was die Auffassung anbelangt — aller-

dings brauchte man da nur den Anweisungen des Dichters zu folgen.

Aber auch ihr darf man nicht auf die Füsse sehen, die übrigens voll-

kommen überflüssig sind, da ja die Göttin immer nur halb dem Erd-

boden entsteigt. Die Extremitäten, Arme und Beine, kommen Thoma

überhaupt gewöhnlich recht ungelegen — hier liegt seine Stärke ent-

schieden nicht. Die Stelle von Wotans Brustmuskeln ist am Panzerhemd

zu hoch angezeichnet, und die Gestalt des Gottes erreicht nicht einmal

die vorschriftsmässigen 7 Kopflangen, auch wird er als Wanderer immer

grösser und magerer — vermutlich eine Wirkung der langen Märsche.

Bedarf dieWalküre schon bei der en face Ansicht einiger Nachsicht,

so ist sie im Profil geradezu unmöglich. Denselben Mangel eines

Schädels, in dem Raum für ein lebensfähiges Gehirn sein konnte, theilt

Siegfried mit ihr, der aber, davon abgesehen, ebenso reizvoll ist wie

Froh; allerdings mit Ausnahme seines bereits erwähnten merkwürdigen

Fusses. Das Brustbild von Wotan mit einer feudalen Walhalla im Hinter-

grunde, der Rabe in den Lüften, ist ein Nachklang eines der schönsten

Büdei Thomas. Ebenso sehen wir bei den drei Nornen ein Zurückgreifen

auf die Ausführung desselben Vorwurfes, den seinerzeit die »Graphi-

schen Künste« gebracht haben. Eine platte Beschuhung umschliesst

— ich sehe nicht genau wie — und ersetzt, jedenfalls höchst vortheilhaft

die fabelhaften grossen Zehen des Bildes. Gutrune hat einen zu wuchtigen

Frauenkörper für das Antlitz mitder jugendiichenHcrbheit des Mädchens.

Hagen leidet an der Faust, mit der er sich auf seinen Schild stützt; daher

kommt es auch zweifellos, dass es auf den ersten Blick den Anschein

hat, als hielte er einen Spazierstock; erst wenn man sich darüber klar

wird, dass dafür die Zeichnung viel zu gross gcrathen wäre, versteht

man, dass es sich um den Schild handelt.

Das Album ist mit all der typographischen Sorgfalt ausgeführt,

die wir bei dem Verlage von Breitkopf und Härtel gewohnt sind,

und man muss, um gerecht zu sein, zugeben, dass es trotz der unter-

schiedlichen Einschränkungen, die wir soeben aufgezählt haben, von

eigenartigen Reizen erfüllt ist, und von einer ursprünglichen Poesie und

Naivität der Empfindung, die bei Hans Thoma alles rettet. Auf Grund

dieser Vorzüge sei ihm alles andere verziehen. Wenn wir ihn etwas

gezaust haben, so geschah es, weil wir wünschen, dass ein so

bewunderungswürdiger Künstler umso sorgfältiger in der Zeichnung und

umso strenger gegen sich selbst sein möge, je höher er in der Achtung

der Nation steht, der ja seit langem nichts, das aus seiner Hand kommt,

gleichgiltig ist. Dieses grosse und allgemeine Interesse Hegt auch diesen

Zeilen zu Grunde.

William Ritter.

:rka"nt

w*

rde».

Neuere Werke der graphischen Künste aus Dresden.

(Vierteljahrshefte des Vereins bildender Künstler

Dresdens und Publicationen des sächsischen Kunst-

vereines.)

PI-.,

■-

ranna

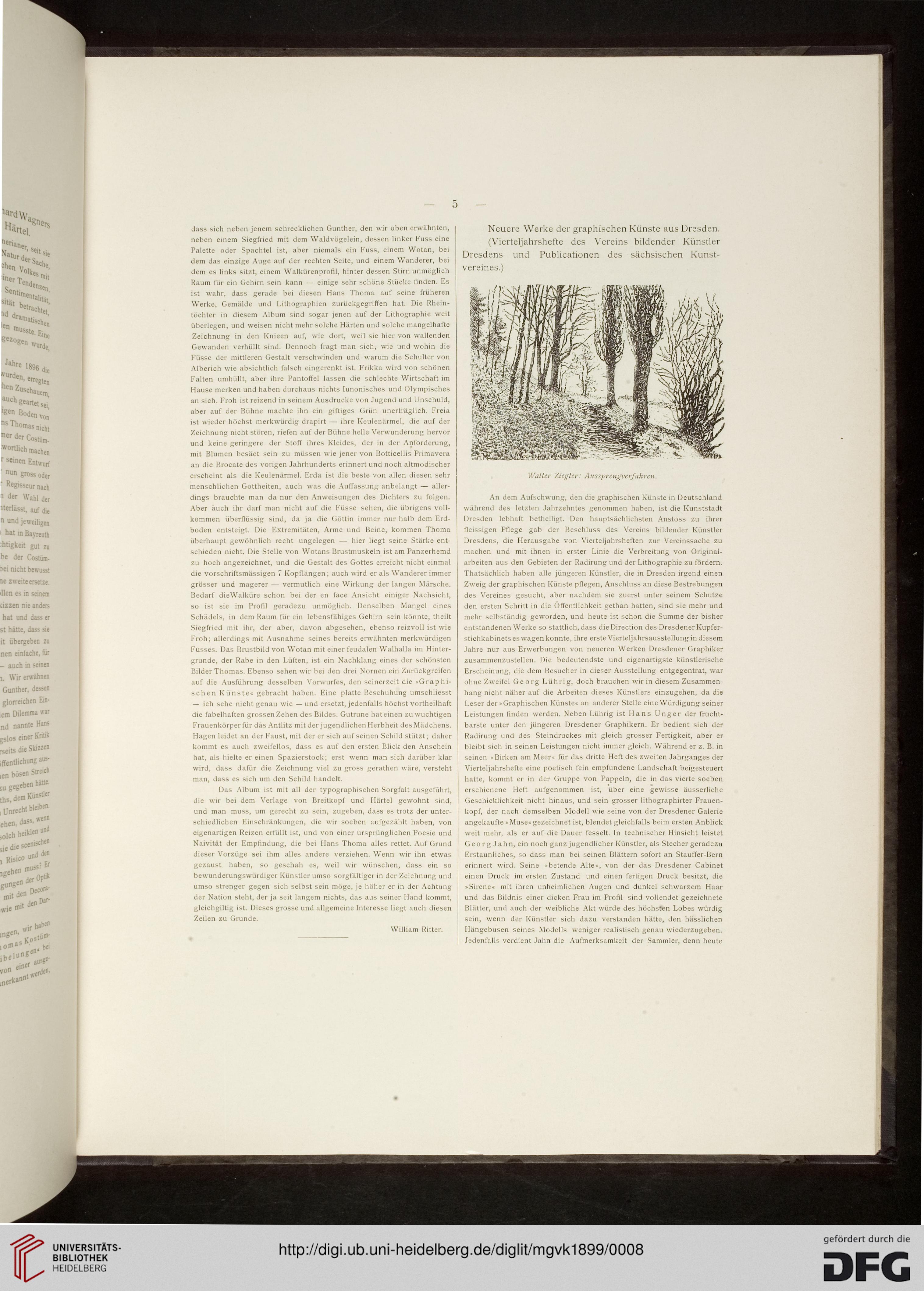

Waller Ziegler: Aussprengverfahren

An dem Aufschwung, den die graphischen Künste in Deutschland

wahrend des letzten Jahrzehntes genommen haben, ist die Kunststadt

Dresden lebhaft betheiligt. Den hauptsächlichsten Anstoss zu ihrer

fleissigen Pflege gab der Beschluss des Vereins bildender Künstler

Dresdens, die Herausgabe von Vierteljahrsheften zur Vereinssache zu

machen und mit ihnen in erster Linie die Verbreitung von Original-

arbeiten aus den Gebieten der Radirung und der Lithographie zu fördern.

Thatsächlich haben alle jüngeren Künstler, die in Dresden irgend einen

Zweig der graphischen Künste pflegen, AnschUiss an diese Bestrebungen

des Vereines gesucht, aber nachdem sie zuerst unter seinem Schutze

den ersten Schritt in die Öffentlichkeit gethan hatten, sind sie mehr und

mehr selbständig geworden, und heute ist schon die Summe der bisher

entstandenen Werke so stattlich, dass dieDirection des DresdenerKupfer-

stichkabinets es wagen konnte, ihre erste Vierteljahrsausstellung in diesem

Jahre nur aus Erwerbungen von neueren Werken Dresdener Graphiker

zusammenzustellen. Die bedeutendste und eigenartigste künstlerische

Erscheinung, die dem Besucher in dieser Ausstellung entgegentrat, war

ohne Zweifel Georg Lührig, doch brauchen wir in diesem Zusammen-

hang nicht näher auf die Arbeiten dieses Kunstlers einzugehen, da die

Leser der »Graphischen Künste« an anderer Stelle eine Würdigung seiner

Leistungen finden werden. Neben Lührig ist Hans Unger der frucht-

barste unter den jüngeren Dresdener Graphikern. Er bedient sich der

Radirung und des Steindruckes mit gleich grosser Fertigkeit, aber er

bleibt sich in seinen Leistungen nicht immer gleich. Während er z. B. in

seinen »Birken am Meer« für das dritte Heft des zweiten Jahrganges der

Vierteljahrshefte eine poetisch fein empfundene Landschaft beigesteuert

hatte, kommt er in der Gruppe von Pappeln, die in das vierte soeben

erschienene Heft aufgenommen ist, über eine gewisse äusserliche

Geschicklichkeit nicht hinaus, und sein grosser lithographirter Frauen-

kopf, der nach demselben Modell wie seine von der Dresdener Galerie

angekaufte »Muse«gezeichnet ist, blendet gleichfalls beim, ersten Anblick

weit mehr, als er auf die Dauer fesselt. In technischer Hinsicht leistet

Georg Jahn, ein noch ganz jugendlicher Künstler, als Stecher geradezu

Erstaunliches, so dass man bei seinen Blättern sofort an Stauffer-Bern

erinnert wird. Seme »betende Alte«, von der das Dresdener Cabinet

einen Druck im ersten Zustand und einen fertigen Druck besitzt, die

»Sirene« mit ihren unheimlichen Augen und dunkel schwarzem Haar

und das Bildnis einer dicken Frau im Profil sind vollendet gezeichnete

Blätter, und auch der weibliche Akt würde des höchsten Lobes würdig

sein, wenn der Künstler sich dazu verstanden hätte, den hässlichen

Hangebusen seines Modells weniger realistisch genau wiederzugeben.

Jedenfalls verdient Jahn die Aufmerksamkeit der Sammler, denn heute

■NM

■MBB

Sit

■'«H.,5

etrachtet,'

'üs^.E,nt

Wurde

-•« 1896 iK

*"urden »~_

hcn Z«schauer

auch J

r n»"-

dass sich neben jenem schrecklichen Günther, den wir oben erwähnten,

neben einem Siegfried mit dem Waldvögelein, dessen linker Fuss eine

Palette oder Spachtel ist, aber niemals ein Fuss, einem Wotan, bei

dem das einzige Auge auf der rechten Seite, und einem Wanderer, bei

dem es links sitzt, einem Walkürenprofil, hinter dessen Stirn unmöglich

Raum für ein Gehirn sein kann — einige sehr schöne Stücke linden. Es

ist wahr, dass gerade bei diesen Hans Thoma auf seine früheren

Werke. Gemälde und Lithographien zurückgegriffen hat. Die Rhein-

töchter in diesem Album sind sogar jenen auf der Lithographie weit

überlegen, und weisen nicht mehr solche Härten und solche mangelhafte

Zeichnung in den Knieen auf, wie dort, weil sie hier von wallenden

Gewanden verhüllt sind. Dennoch fragt man sich, wie und wohin die

Füsse der mittleren Gestalt verschwinden und warum die Schulter von

Alberich wie absichtlich falsch eingerenkt ist. Frikka wird von schönen

Falten umhüllt, aber ihre Pantoffel lassen die schlechte Wirtschaft im

Hause merken und haben durchaus nichts Iunonisches und Olympisches

an sich. Froh ist reizend in seinem Ausdrucke von Jugend und Unschuld,

aber auf der Buhne machte ihn ein giftiges Grün unerträglich. Freia

ist wieder höchst merkwürdig drapirt — ihre Keulenärmel, die auf der

Zeichnung nicht stören, riefen auf der Bühne helle Verwunderung hervor

und keine geringere der Stoff ihres Kleides, der in der Anforderung,

mit Blumen besäet sein zu müssen wie jener von Botticellis Primavera

an die Brocate des vorigen Jahrhunderts erinnert und noch altmodischer

erscheint als die Keulenärmel. Erda ist die beste von allen diesen sehr

menschlichen Gottheiten, auch was die Auffassung anbelangt — aller-

dings brauchte man da nur den Anweisungen des Dichters zu folgen.

Aber auch ihr darf man nicht auf die Füsse sehen, die übrigens voll-

kommen überflüssig sind, da ja die Göttin immer nur halb dem Erd-

boden entsteigt. Die Extremitäten, Arme und Beine, kommen Thoma

überhaupt gewöhnlich recht ungelegen — hier liegt seine Stärke ent-

schieden nicht. Die Stelle von Wotans Brustmuskeln ist am Panzerhemd

zu hoch angezeichnet, und die Gestalt des Gottes erreicht nicht einmal

die vorschriftsmässigen 7 Kopflangen, auch wird er als Wanderer immer

grösser und magerer — vermutlich eine Wirkung der langen Märsche.

Bedarf dieWalküre schon bei der en face Ansicht einiger Nachsicht,

so ist sie im Profil geradezu unmöglich. Denselben Mangel eines

Schädels, in dem Raum für ein lebensfähiges Gehirn sein konnte, theilt

Siegfried mit ihr, der aber, davon abgesehen, ebenso reizvoll ist wie

Froh; allerdings mit Ausnahme seines bereits erwähnten merkwürdigen

Fusses. Das Brustbild von Wotan mit einer feudalen Walhalla im Hinter-

grunde, der Rabe in den Lüften, ist ein Nachklang eines der schönsten

Büdei Thomas. Ebenso sehen wir bei den drei Nornen ein Zurückgreifen

auf die Ausführung desselben Vorwurfes, den seinerzeit die »Graphi-

schen Künste« gebracht haben. Eine platte Beschuhung umschliesst

— ich sehe nicht genau wie — und ersetzt, jedenfalls höchst vortheilhaft

die fabelhaften grossen Zehen des Bildes. Gutrune hat einen zu wuchtigen

Frauenkörper für das Antlitz mitder jugendiichenHcrbheit des Mädchens.

Hagen leidet an der Faust, mit der er sich auf seinen Schild stützt; daher

kommt es auch zweifellos, dass es auf den ersten Blick den Anschein

hat, als hielte er einen Spazierstock; erst wenn man sich darüber klar

wird, dass dafür die Zeichnung viel zu gross gcrathen wäre, versteht

man, dass es sich um den Schild handelt.

Das Album ist mit all der typographischen Sorgfalt ausgeführt,

die wir bei dem Verlage von Breitkopf und Härtel gewohnt sind,

und man muss, um gerecht zu sein, zugeben, dass es trotz der unter-

schiedlichen Einschränkungen, die wir soeben aufgezählt haben, von

eigenartigen Reizen erfüllt ist, und von einer ursprünglichen Poesie und

Naivität der Empfindung, die bei Hans Thoma alles rettet. Auf Grund

dieser Vorzüge sei ihm alles andere verziehen. Wenn wir ihn etwas

gezaust haben, so geschah es, weil wir wünschen, dass ein so

bewunderungswürdiger Künstler umso sorgfältiger in der Zeichnung und

umso strenger gegen sich selbst sein möge, je höher er in der Achtung

der Nation steht, der ja seit langem nichts, das aus seiner Hand kommt,

gleichgiltig ist. Dieses grosse und allgemeine Interesse Hegt auch diesen

Zeilen zu Grunde.

William Ritter.

:rka"nt

w*

rde».

Neuere Werke der graphischen Künste aus Dresden.

(Vierteljahrshefte des Vereins bildender Künstler

Dresdens und Publicationen des sächsischen Kunst-

vereines.)

PI-.,

■-

ranna

Waller Ziegler: Aussprengverfahren

An dem Aufschwung, den die graphischen Künste in Deutschland

wahrend des letzten Jahrzehntes genommen haben, ist die Kunststadt

Dresden lebhaft betheiligt. Den hauptsächlichsten Anstoss zu ihrer

fleissigen Pflege gab der Beschluss des Vereins bildender Künstler

Dresdens, die Herausgabe von Vierteljahrsheften zur Vereinssache zu

machen und mit ihnen in erster Linie die Verbreitung von Original-

arbeiten aus den Gebieten der Radirung und der Lithographie zu fördern.

Thatsächlich haben alle jüngeren Künstler, die in Dresden irgend einen

Zweig der graphischen Künste pflegen, AnschUiss an diese Bestrebungen

des Vereines gesucht, aber nachdem sie zuerst unter seinem Schutze

den ersten Schritt in die Öffentlichkeit gethan hatten, sind sie mehr und

mehr selbständig geworden, und heute ist schon die Summe der bisher

entstandenen Werke so stattlich, dass dieDirection des DresdenerKupfer-

stichkabinets es wagen konnte, ihre erste Vierteljahrsausstellung in diesem

Jahre nur aus Erwerbungen von neueren Werken Dresdener Graphiker

zusammenzustellen. Die bedeutendste und eigenartigste künstlerische

Erscheinung, die dem Besucher in dieser Ausstellung entgegentrat, war

ohne Zweifel Georg Lührig, doch brauchen wir in diesem Zusammen-

hang nicht näher auf die Arbeiten dieses Kunstlers einzugehen, da die

Leser der »Graphischen Künste« an anderer Stelle eine Würdigung seiner

Leistungen finden werden. Neben Lührig ist Hans Unger der frucht-

barste unter den jüngeren Dresdener Graphikern. Er bedient sich der

Radirung und des Steindruckes mit gleich grosser Fertigkeit, aber er

bleibt sich in seinen Leistungen nicht immer gleich. Während er z. B. in

seinen »Birken am Meer« für das dritte Heft des zweiten Jahrganges der

Vierteljahrshefte eine poetisch fein empfundene Landschaft beigesteuert

hatte, kommt er in der Gruppe von Pappeln, die in das vierte soeben

erschienene Heft aufgenommen ist, über eine gewisse äusserliche

Geschicklichkeit nicht hinaus, und sein grosser lithographirter Frauen-

kopf, der nach demselben Modell wie seine von der Dresdener Galerie

angekaufte »Muse«gezeichnet ist, blendet gleichfalls beim, ersten Anblick

weit mehr, als er auf die Dauer fesselt. In technischer Hinsicht leistet

Georg Jahn, ein noch ganz jugendlicher Künstler, als Stecher geradezu

Erstaunliches, so dass man bei seinen Blättern sofort an Stauffer-Bern

erinnert wird. Seme »betende Alte«, von der das Dresdener Cabinet

einen Druck im ersten Zustand und einen fertigen Druck besitzt, die

»Sirene« mit ihren unheimlichen Augen und dunkel schwarzem Haar

und das Bildnis einer dicken Frau im Profil sind vollendet gezeichnete

Blätter, und auch der weibliche Akt würde des höchsten Lobes würdig

sein, wenn der Künstler sich dazu verstanden hätte, den hässlichen

Hangebusen seines Modells weniger realistisch genau wiederzugeben.

Jedenfalls verdient Jahn die Aufmerksamkeit der Sammler, denn heute

■NM

■MBB