79

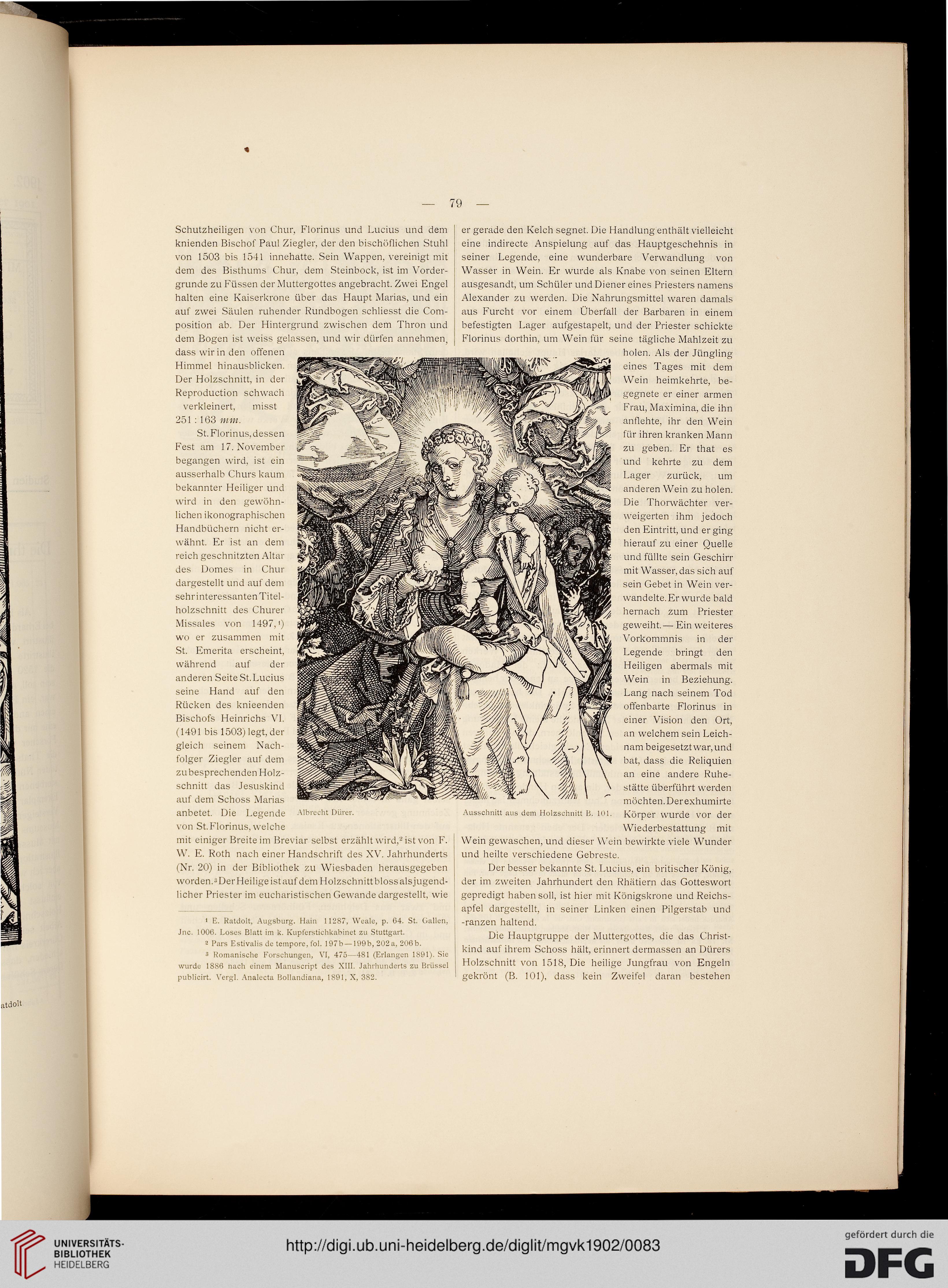

Schutzheiligen von Chur, Florinus und Lucius und dem

knienden Bischof Paul Ziegler, der den bischöflichen Stuhl

von 1503 bis 1541 innehatte. Sein Wappen, vereinigt mit

dem des Bisthums Chur, dem Steinbock, ist im Vorder-

grunde zu Füssen der Muttergottes angebracht. Zwei Engel

halten eine Kaiserkrone über das Haupt Marias, und ein

auf zwei Säulen ruhender Rundbogen schliesst die Com-

position ab. Der Hintergrund zwischen dem Thron und

dem Bogen ist weiss gelassen, und wir dürfen annehmen,

dasswirinden offenen

Himmel hinausblicken.

Der Holzschnitt, in der

Reproduction schwach

verkleinert, misst

251 : 163 mm.

St. Florinus, dessen

Fest am 17. November

begangen wird, ist ein

ausserhalb Churs kaum

bekannter Heiliger und

wird in den gewöhn-

lichen ikonographischen

Handbüchern nicht er-

wähnt. Er ist an dem

reich geschnitzten Altar

des Domes in Chur

dargestellt und auf dem

sehr interessanten Titel-

holzschnitt des Churer

Missales von 1497,')

wo er zusammen mit

St. Emerita erscheint,

während auf der

anderen Seite St.Lucius

seine Hand auf den

Rücken des knieenden

Bischofs Heinrichs VI.

(1491 bis 1503) legt, der

gleich seinem Nach-

folger Ziegler auf dem

zubesprechenden Holz-

schnitt das Jesuskind

auf dem Schoss Marias

anbetet. Die Legende

von St. Florinus, welche

mit einiger Breite im Breviar selbst erzählt wird,-'ist von F.

W. E. Roth nach einer Handschrift des XV. Jahrhunderts

(Nr. 20) in der Bibliothek zu Wiesbaden herausgegeben

worden.sDerHeilige istauf dem Holzschnittblossalsjugend-

licher Priester im eucharistischen Gewände dargestellt, wie

Albrecht Dürer.

i E. Ratdolt, Augsburg. Hain 11287, Weale, p. 64. St. (lallen,

Jnc. 1006. Loses Blatt im k. Kupl'erstichkabinet zu Stuttgart.

Pars Estivalis de tempore, fol. 197b —199b, 202a, 206b.

• Romanische Forschungen, VI, 475—481 (Erlangen 1891). Sie

wurde 1886 nach einem Manuscript des XIII. Jahrhunderts zu Brüssel

publlclrt. Vergl. Analecta Bollandiana, 1891, X, 382.

er gerade den Kelch segnet. Die Handlung enthält vielleicht

eine indirecte Anspielung auf das Hauptgeschehnis in

seiner Legende, eine wunderbare Verwandlung von

Wasser in Wein. Er wurde als Knabe von seinen Eltern

ausgesandt, um Schüler und Diener eines Priesters namens

Alexander zu werden. Die Nahrungsmittel waren damals

aus Furcht vor einem Überfall der Barbaren in einem

befestigten Lager aufgestapelt, und der Priester schickte

Florinus dorthin, um Wein für seine tägliche Mahlzeit zu

holen. Als der Jüngling

eines Tages mit dem

Wein heimkehrte, be-

gegnete er einer armen

Frau, Maximina, die ihn

anflehte, ihr den Wein

für ihren kranken Mann

zu geben. Er that es

und kehrte zu dem

Lager zurück, um

anderen Wein zu holen.

Die Thorwächter ver-

weigerten ihm jedoch

den Eintritt, und er ging

hierauf zu einer Quelle

und füllte sein Geschirr

mit Wasser, das sich auf

sein Gebet in Wein ver-

wandelte. Er wurde bald

hernach zum Priester

geweiht.— Ein weiteres

Vorkommnis in der

Legende bringt den

Heiligen abermals mit

Wein in Beziehung.

Lang nach seinem Tod

osfenbarte Florinus in

einer Vision den Ort,

an welchem sein Leich-

nam beigesetzt war, und

bat, dass die Reliquien

an eine andere Ruhe-

stätte überführt werden

möchten. Der exhumirte

Körper wurde vor der

Wiederbestattung mit

Wein gewaschen, und dieser Wein bewirkte viele Wunder

und heilte verschiedene Gebreste.

Der besser bekannte St. Lucius, ein britischer König,

der im zweiten Jahrhundert den Rhätiern das Gotteswort

gepredigt habensoll, ist hier mit Königskrone und Reichs-

apfel dargestellt, in seiner Linken einen Pilgerstab und

-ranzen haltend.

Die Hauptgruppe der Muttergottes, die das Christ-

kind auf ihrem Schoss hält, erinnert dermassen an Dürers

Holzschnitt von 1518, Die heilige Jungfrau von Engeln

gekrönt (B. 101), dass kein Zweifel daran bestehen

Ausschnitt aus dem Holzschnitt B. 101.

Schutzheiligen von Chur, Florinus und Lucius und dem

knienden Bischof Paul Ziegler, der den bischöflichen Stuhl

von 1503 bis 1541 innehatte. Sein Wappen, vereinigt mit

dem des Bisthums Chur, dem Steinbock, ist im Vorder-

grunde zu Füssen der Muttergottes angebracht. Zwei Engel

halten eine Kaiserkrone über das Haupt Marias, und ein

auf zwei Säulen ruhender Rundbogen schliesst die Com-

position ab. Der Hintergrund zwischen dem Thron und

dem Bogen ist weiss gelassen, und wir dürfen annehmen,

dasswirinden offenen

Himmel hinausblicken.

Der Holzschnitt, in der

Reproduction schwach

verkleinert, misst

251 : 163 mm.

St. Florinus, dessen

Fest am 17. November

begangen wird, ist ein

ausserhalb Churs kaum

bekannter Heiliger und

wird in den gewöhn-

lichen ikonographischen

Handbüchern nicht er-

wähnt. Er ist an dem

reich geschnitzten Altar

des Domes in Chur

dargestellt und auf dem

sehr interessanten Titel-

holzschnitt des Churer

Missales von 1497,')

wo er zusammen mit

St. Emerita erscheint,

während auf der

anderen Seite St.Lucius

seine Hand auf den

Rücken des knieenden

Bischofs Heinrichs VI.

(1491 bis 1503) legt, der

gleich seinem Nach-

folger Ziegler auf dem

zubesprechenden Holz-

schnitt das Jesuskind

auf dem Schoss Marias

anbetet. Die Legende

von St. Florinus, welche

mit einiger Breite im Breviar selbst erzählt wird,-'ist von F.

W. E. Roth nach einer Handschrift des XV. Jahrhunderts

(Nr. 20) in der Bibliothek zu Wiesbaden herausgegeben

worden.sDerHeilige istauf dem Holzschnittblossalsjugend-

licher Priester im eucharistischen Gewände dargestellt, wie

Albrecht Dürer.

i E. Ratdolt, Augsburg. Hain 11287, Weale, p. 64. St. (lallen,

Jnc. 1006. Loses Blatt im k. Kupl'erstichkabinet zu Stuttgart.

Pars Estivalis de tempore, fol. 197b —199b, 202a, 206b.

• Romanische Forschungen, VI, 475—481 (Erlangen 1891). Sie

wurde 1886 nach einem Manuscript des XIII. Jahrhunderts zu Brüssel

publlclrt. Vergl. Analecta Bollandiana, 1891, X, 382.

er gerade den Kelch segnet. Die Handlung enthält vielleicht

eine indirecte Anspielung auf das Hauptgeschehnis in

seiner Legende, eine wunderbare Verwandlung von

Wasser in Wein. Er wurde als Knabe von seinen Eltern

ausgesandt, um Schüler und Diener eines Priesters namens

Alexander zu werden. Die Nahrungsmittel waren damals

aus Furcht vor einem Überfall der Barbaren in einem

befestigten Lager aufgestapelt, und der Priester schickte

Florinus dorthin, um Wein für seine tägliche Mahlzeit zu

holen. Als der Jüngling

eines Tages mit dem

Wein heimkehrte, be-

gegnete er einer armen

Frau, Maximina, die ihn

anflehte, ihr den Wein

für ihren kranken Mann

zu geben. Er that es

und kehrte zu dem

Lager zurück, um

anderen Wein zu holen.

Die Thorwächter ver-

weigerten ihm jedoch

den Eintritt, und er ging

hierauf zu einer Quelle

und füllte sein Geschirr

mit Wasser, das sich auf

sein Gebet in Wein ver-

wandelte. Er wurde bald

hernach zum Priester

geweiht.— Ein weiteres

Vorkommnis in der

Legende bringt den

Heiligen abermals mit

Wein in Beziehung.

Lang nach seinem Tod

osfenbarte Florinus in

einer Vision den Ort,

an welchem sein Leich-

nam beigesetzt war, und

bat, dass die Reliquien

an eine andere Ruhe-

stätte überführt werden

möchten. Der exhumirte

Körper wurde vor der

Wiederbestattung mit

Wein gewaschen, und dieser Wein bewirkte viele Wunder

und heilte verschiedene Gebreste.

Der besser bekannte St. Lucius, ein britischer König,

der im zweiten Jahrhundert den Rhätiern das Gotteswort

gepredigt habensoll, ist hier mit Königskrone und Reichs-

apfel dargestellt, in seiner Linken einen Pilgerstab und

-ranzen haltend.

Die Hauptgruppe der Muttergottes, die das Christ-

kind auf ihrem Schoss hält, erinnert dermassen an Dürers

Holzschnitt von 1518, Die heilige Jungfrau von Engeln

gekrönt (B. 101), dass kein Zweifel daran bestehen

Ausschnitt aus dem Holzschnitt B. 101.