gefeiert zu werden.' In sichtlicher Bezug-

nahme auf solche kleine Schwächen hat

der Hofhumanist, als ihm die künst-

lerische Redaktion des kaiserlichen

Gebetbuchs übertragen wurde, dafür

gesorgt, daß Herkulesdarstellungen darin

zur Genüge vorhanden sind. Trotzdem

in dem Gutachten kein Wort über die

inneren Gründe der verschiedenen Er-

scheinungsformen der Schwarzgalligkeit!

Das hat sicher seinen besonderen Grund

und führt zur Annahme, daß die dies-

bezüglichen Ausführungen des Problems

bereits eine Bearbeitung erfahren hatten,

auf deren Kenntnis Peutinger bei Maxi-

milian sicher rechnen konnte.

Das Nächstliegende wäre, eine der-

artige Behandlung in den Kommentaren

zu den Problemen selbst zu suchen, die

der berühmte Astrolog und Arzt Pietro

da Abano (zu Anfang des XIV. Jahr-

hunderts) verfaßt hat, zumal Poliziano

diese Arbeit, wie die dazu gehörige Über-

setzung in der obenerwähnten Kritik des

Theodorus Gaza erwähnt;2 aber als

Kommentar ist sie untrennbar vom

Text, und diesen haben weder der Kaiser

noch seine Umgebung gekannt, da sonst

die Autorität eines Aristoteles die auf

dem Zettel vertretene Ansicht von der

Pesterkrankung des Herkules ausge-

schlossen haben würde. So kommt Pietro

hier nicht in Betracht.

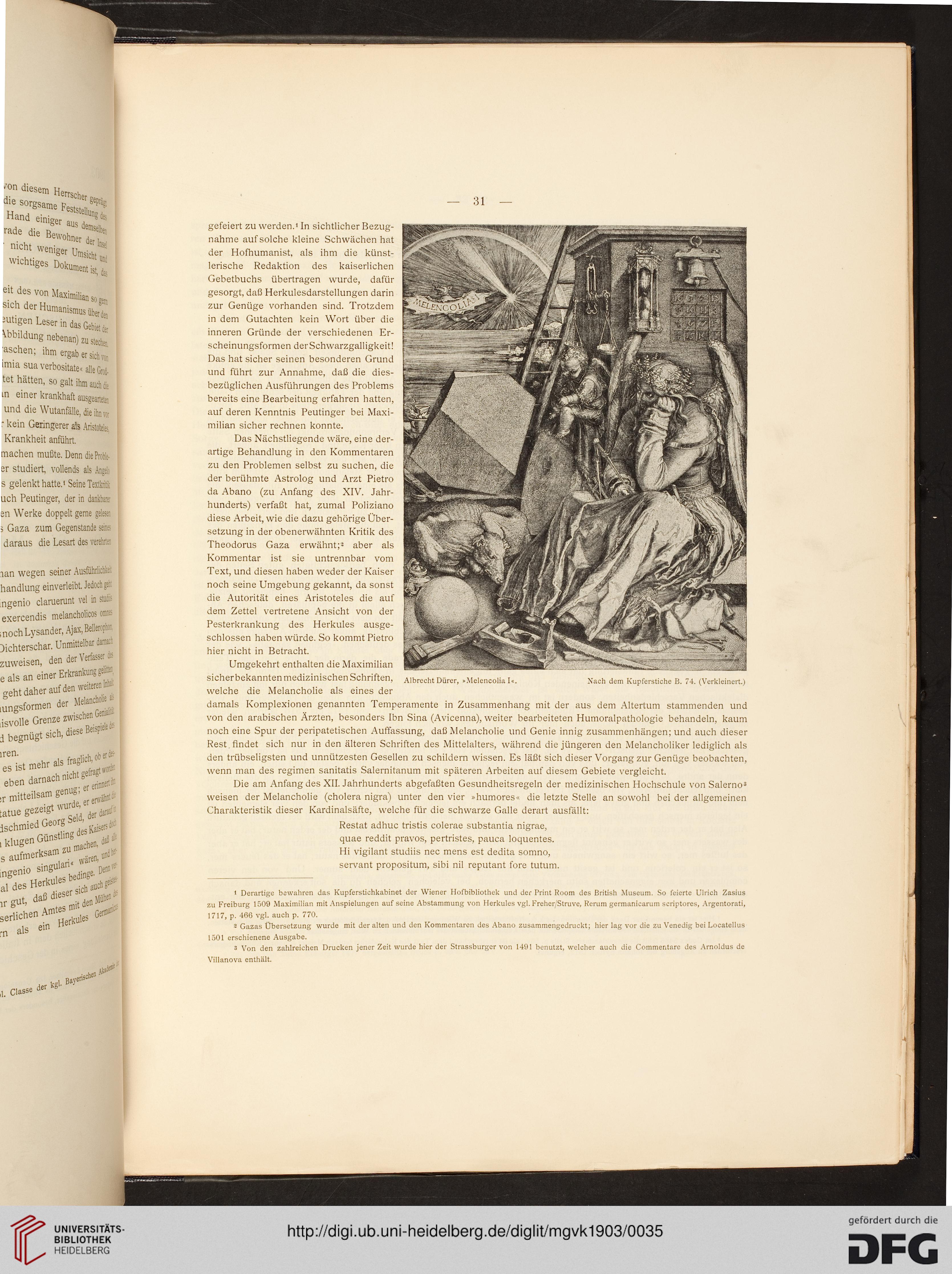

Umgekehrt enthalten die Maximilian

sicherbekannten medizinischen Schriften,

welche die Melancholie als eines der

damals Komplexionen genannten Temperamente in Zusammenhang mit der aus dem Altertum stammenden und

von den arabischen Ärzten, besonders Ibn Sina (Avicenna), weiter bearbeiteten Humoralpathologie behandeln, kaum

noch eine Spur der peripatetischen Auffassung, daß Melancholie und Genie innig zusammenhängen; und auch dieser

Rest findet sich nur in den älteren Schriften des Mittelalters, während die jüngeren den Melancholiker lediglich als

den trübseligsten und unnützesten Gesellen zu schildern wissen. Es läßt sich dieser Vorgang zur Genüge beobachten,

wenn man des regimen sanitatis Salernitanum mit späteren Arbeiten auf diesem Gebiete vergleicht.

Die am Anfang des XII. Jahrhunderts abgefaßten Gesundheitsregeln der medizinischen Hochschule von Salerno3

weisen der Melancholie (cholera nigra) unter den vier »humores« die letzte Stelle an sowohl bei der allgemeinen

Charakteristik dieser Kardinalsäfte, welche für die schwarze Galle derart ausfällt:

Restat adhuc tristis colerae substantia nigrae,

quae reddit pravos, pertristes, pauca loquentes.

Hi vigilant studiis nec mens est dedita somno,

servant propositum, sibi nil reputant fore tutum.

1 Derartige bewahren das Kupserstichkabinet der Wiener Hosbibliothek und der Print Room des British Museum. So seierte Ulrich Zasius

ZU Freiburg 1509 Maximilian mit Anspielungen auf seine Abstammung von Herkules vgl. Freher/Struve, Rerum germanicarum scriptores, Argentorati,

1717, p. 466 vgl. auch p. 770.

2 Gazas Übersetzung wurde mit der alten und den Kommentaren des Abano zusammengedruckt; hier lag vor die zu Venedig bei Locatellus

1501 erschienene Ausgabe.

s Von den zahlreichen Drucken jener Zeit wurde hier der Strassburger von 1491 benutzt, welcher auch die Commentare des Arnoldus de

Villanova enthält.

nahme auf solche kleine Schwächen hat

der Hofhumanist, als ihm die künst-

lerische Redaktion des kaiserlichen

Gebetbuchs übertragen wurde, dafür

gesorgt, daß Herkulesdarstellungen darin

zur Genüge vorhanden sind. Trotzdem

in dem Gutachten kein Wort über die

inneren Gründe der verschiedenen Er-

scheinungsformen der Schwarzgalligkeit!

Das hat sicher seinen besonderen Grund

und führt zur Annahme, daß die dies-

bezüglichen Ausführungen des Problems

bereits eine Bearbeitung erfahren hatten,

auf deren Kenntnis Peutinger bei Maxi-

milian sicher rechnen konnte.

Das Nächstliegende wäre, eine der-

artige Behandlung in den Kommentaren

zu den Problemen selbst zu suchen, die

der berühmte Astrolog und Arzt Pietro

da Abano (zu Anfang des XIV. Jahr-

hunderts) verfaßt hat, zumal Poliziano

diese Arbeit, wie die dazu gehörige Über-

setzung in der obenerwähnten Kritik des

Theodorus Gaza erwähnt;2 aber als

Kommentar ist sie untrennbar vom

Text, und diesen haben weder der Kaiser

noch seine Umgebung gekannt, da sonst

die Autorität eines Aristoteles die auf

dem Zettel vertretene Ansicht von der

Pesterkrankung des Herkules ausge-

schlossen haben würde. So kommt Pietro

hier nicht in Betracht.

Umgekehrt enthalten die Maximilian

sicherbekannten medizinischen Schriften,

welche die Melancholie als eines der

damals Komplexionen genannten Temperamente in Zusammenhang mit der aus dem Altertum stammenden und

von den arabischen Ärzten, besonders Ibn Sina (Avicenna), weiter bearbeiteten Humoralpathologie behandeln, kaum

noch eine Spur der peripatetischen Auffassung, daß Melancholie und Genie innig zusammenhängen; und auch dieser

Rest findet sich nur in den älteren Schriften des Mittelalters, während die jüngeren den Melancholiker lediglich als

den trübseligsten und unnützesten Gesellen zu schildern wissen. Es läßt sich dieser Vorgang zur Genüge beobachten,

wenn man des regimen sanitatis Salernitanum mit späteren Arbeiten auf diesem Gebiete vergleicht.

Die am Anfang des XII. Jahrhunderts abgefaßten Gesundheitsregeln der medizinischen Hochschule von Salerno3

weisen der Melancholie (cholera nigra) unter den vier »humores« die letzte Stelle an sowohl bei der allgemeinen

Charakteristik dieser Kardinalsäfte, welche für die schwarze Galle derart ausfällt:

Restat adhuc tristis colerae substantia nigrae,

quae reddit pravos, pertristes, pauca loquentes.

Hi vigilant studiis nec mens est dedita somno,

servant propositum, sibi nil reputant fore tutum.

1 Derartige bewahren das Kupserstichkabinet der Wiener Hosbibliothek und der Print Room des British Museum. So seierte Ulrich Zasius

ZU Freiburg 1509 Maximilian mit Anspielungen auf seine Abstammung von Herkules vgl. Freher/Struve, Rerum germanicarum scriptores, Argentorati,

1717, p. 466 vgl. auch p. 770.

2 Gazas Übersetzung wurde mit der alten und den Kommentaren des Abano zusammengedruckt; hier lag vor die zu Venedig bei Locatellus

1501 erschienene Ausgabe.

s Von den zahlreichen Drucken jener Zeit wurde hier der Strassburger von 1491 benutzt, welcher auch die Commentare des Arnoldus de

Villanova enthält.