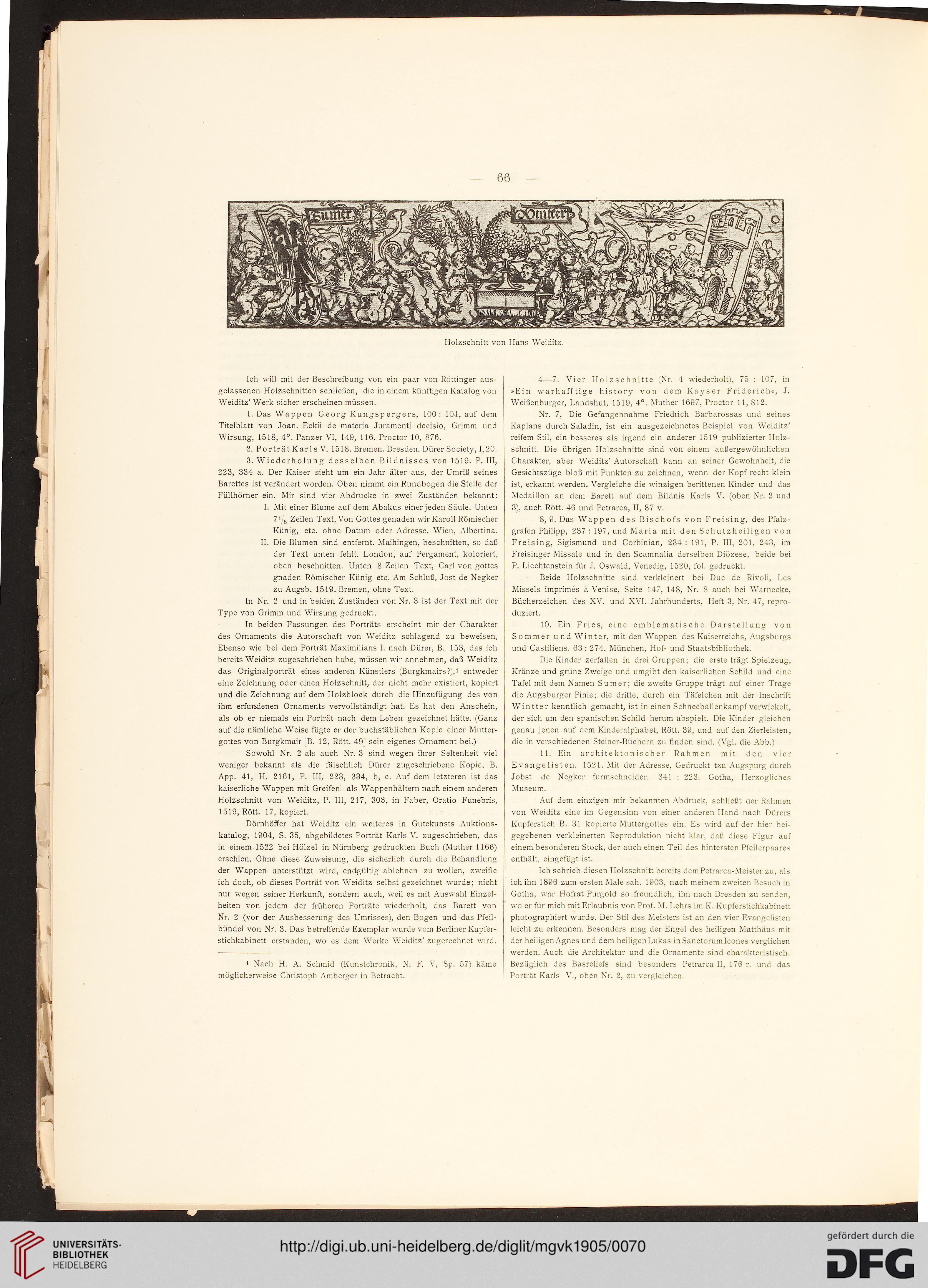

Holzschnitt von Hans Weiditz.

Ich will mit der Beschreibung von ein paar von Röttinger aus-

gelassenen Holzschnitten schließen, die in einem künftigen Katalog von

Weiditz' Werk sicher erscheinen müssen.

1. Das Wappen Georg Kungspergers, 100: 101, auf dem

Titelblatt von Joan. Eckii de materia Juramenti decisio, Grimm und

Wirsung, 1518, 4°. Panzer VI, 149, 116. Proctor 10, 876.

2. Porträt Karls V. 1518. Bremen. Dresden. Dürer Society, 1,20.

3. Wiederholung desselben Bildnisses von 1519. P. III,

223, 334 a. Der Kaiser sieht um ein Jahr älter aus, der Umriß seines

Barettes ist verändert worden. Oben nimmt ein Rundbogen die Stelle der

Füllhörner ein. Mir sind vier Abdrucke in zwei Zuständen bekannt:

I. Mit einer Blume auf dem Abakus einer jeden Säule. Unten

71/8 Zeilen Text, Von Gottes genaden wir Karoll Römischer

Künig, etc. ohne Datum oder Adresse. Wien, Albertina.

II. Die Blumen sind entfernt. Maihingen, beschnitten, so daß

der Text unten fehlt. London, auf Pergament, koloriert,

oben beschnitten. Unten 8 Zeilen Text, Carl von gottes

gnaden Römischer Künig etc. Am Schluß, Jost de Negker

zu Augsb. 1519. Bremen, ohne Text.

In Nr. 2 und in beiden Zuständen von Nr. 3 ist der Text mit der

Type von Grimm und Wirsung gedruckt.

In beiden Fassungen des Porträts erscheint mir der Charakter

des Ornaments die Autorschaft von Weiditz schlagend zu beweisen.

Ebenso wie bei dem Porträt Maximilians I. nach Dürer, B. 153, das ich

bereits Weiditz zugeschrieben habe, müssen wir annehmen, daß Weiditz

das Originalporträt eines anderen Künstlers (Burgkmairs?),1 entweder

eine Zeichnung oder einen Holzschnitt, der nicht mehr existiert, kopiert

und die Zeichnung auf dem Holzblock durch die Hinzufügung des von

ihm erfundenen Ornaments vervollständigt hat. Es hat den Anschein,

als ob er niemals ein Porträt nach dem Leben gezeichnet hätte. (Ganz

auf die nämliche Weise fügte er der buchstäblichen Kopie einer Mutter-

gottes von Burgkmair [B. 12, Rott. 49] sein eigenes Ornament bei.)

Sowohl Nr. 2 als auch Nr. 3 sind wegen ihrer Seltenheit viel

weniger bekannt als die fälschlich Dürer zugeschriebene Kopie, B.

App. 41, H. 2161, P. III, 223, 334, b, c. Auf dem letzteren ist das

kaiserliche Wappen mit Greifen als Wappenhältern nach einem anderen

Holzschnitt von Weiditz, P. III, 217, 303, in Faber, Oratio Funebris,

1519, Rott. 17, kopiert.

Dörnhöffer hat Weiditz ein weiteres in Gutekunsts Auktions-

katalog, 1904, S. 35, abgebildetes Porträt Karls V. zugeschrieben, das

in einem 1522 bei Holzel in Nürnberg gedruckten Buch (Muther 1166)

erschien. Ohne diese Zuweisung, die sicherlich durch die Behandlung

der Wappen unterstützt wird, endgültig ablehnen zu wollen, zweifle

ich doch, ob dieses Porträt von Weiditz selbst gezeichnet wurde; nicht

nur wegen seiner Herkunft, sondern auch, weil es mit Auswahl Einzel-

heiten von jedem der früheren Porträte wiederholt, das Barett von

Nr. 2 (vor der Ausbesserung des Umrisses), den Bogen und das Pfeil-

bündel von Nr. 3. Das betreffende Exemplar wurde vom Berliner Kupfer-

stichkabinett erstanden, wo es dem Werke Weiditz' zugerechnet wird.

1 Nach H. A. Schmid (Kunstchronik, N. F. V, Sp. 57) käme

möglicherweise Christoph Amberger in Betracht.

4—7. Vier Holzschnitte (Nr. 4 wiederholt), 75 : 107, in

»Ein warhafftige history von dem Kayser Friderich«, J.

Weißenburger, Landshut, 1519, 4°. Muther 1697, Proctor 11, 812.

Nr. 7, Die Gefangennahme Friedrich Barbarossas und seines

Kaplans durch Saladin, ist ein ausgezeichnetes Beispiel von Weiditz'

reifem Stil, ein besseres als irgend ein anderer 1519 publizierter Holz-

schnitt. Die übrigen Holzschnitte sind von einem außergewöhnlichen

Charakter, aber Weiditz' Autorschaft kann an seiner Gewohnheit, die

Gesichtszüge bloß mit Punkten zu zeichnen, wenn der Kopf recht klein

ist, erkannt werden. Vergleiche die winzigen berittenen Kinder und das

Medaillon an dem Barett auf dem Bildnis Karls V. (oben Nr. 2 und

3), auch Rott. 46 und Petrarca, II, 87 v.

8, 9. Das Wappen des Bischofs von Freising, des Pfalz-

grafen Philipp, 237 : 197, und Maria mit den Schutzheiligen von

Freising, Sigismund und Corbinian, 234 : 191, P. III. 201, 243, im

Freisinger Missale und in den Scamnalia derselben Diözese, beide bei

P. Liechtenstein für J. Oswald, Venedig, 1520, fol. gedruckt.

Beide Holzschnitte sind verkleinert bei Duc de Rivoli, Les

Misseis imprimes ä Venise, Seite 147, 148, Nr. 8 auch bei Warnecke,

Bücherzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts, Heft 3, Nr. 47, repro-

duziert.

10. Ein Fries, eine emblematische Darstellung von

Sommer und Winter, mit den Wappen des Kaiserreichs, Augsburgs

und Castiliens. 63 : 274. München, Hof- und Staatsbibliothek.

Die Kinder zerfallen in drei Gruppen; die erste trägt Spielzeug,

Kränze und grüne Zweige und umgibt den kaiserlichen Schild und eine

Tafel mit dem Namen Sumer; die zweite Gruppe trägt auf einer Trage

die Augsburger Pinie; die dritte, durch ein Täfelchen mit der Inschrift

Wintter kenntlich gemacht, ist in einen Schneeballenkampf verwickelt,

der sich um den spanischen Schild herum abspielt. Die Kinder gleichen

genau jenen auf dem Kinderalphabet, Rott. 39, und auf den Zierleisten,

die in verschiedenen Steiner-Büchern zu finden sind. (Vgl. die Abb.)

11. Ein architektonischer Rahmen mit den vier

Evangelisten. 1521. Mit der Adresse, Gedruckt tzu Augspurg durch

Jobst de Negker furmschneider. 341 : 223. Gotha, Herzogliches

Museum.

Auf dem einzigen mir bekannten Abdruck, schließt der Rahmen

von Weiditz eine im Gegensinn von einer anderen Hand nach Dürers

Kupferstich B. 31 kopierte Muttergottes ein. Es wird auf der hier bei-

gegebenen verkleinerten Reproduktion nicht klar, daß diese Figur auf

einem besonderen Stock, der auch einen Teil des hintersten Pfeilerpaares

enthält, eingefügt ist.

Ich schrieb diesen Holzschnitt bereits dem Petrarca-Meister zu, als

ich ihn 1896 zum ersten Male sah. 1903, nach meinem zweiten Besuch in

Gotha, war Hofrat Purgold so freundlich, ihn nach Dresden zu senden,

wo er für mich mit Erlaubnis von Prof. M. Lehrs im K. Kupferstichkabinett

photographiert wurde. Der Stil des Meisters ist an den vier Evangelisten

leicht zu erkennen. Besonders mag der Engel des heiligen Matthäus mit

der heiligen Agnes und dem heiligen Lukas inSanctorumlcones verglichen

werden. Auch die Architektur und die Ornamente sind charakteristisch.

Bezüglich des Basreliefs sind besonders Petrarca II, 176 r. und das

Porträt Karls V., oben Nr. 2, zu vergleichen.

Ich will mit der Beschreibung von ein paar von Röttinger aus-

gelassenen Holzschnitten schließen, die in einem künftigen Katalog von

Weiditz' Werk sicher erscheinen müssen.

1. Das Wappen Georg Kungspergers, 100: 101, auf dem

Titelblatt von Joan. Eckii de materia Juramenti decisio, Grimm und

Wirsung, 1518, 4°. Panzer VI, 149, 116. Proctor 10, 876.

2. Porträt Karls V. 1518. Bremen. Dresden. Dürer Society, 1,20.

3. Wiederholung desselben Bildnisses von 1519. P. III,

223, 334 a. Der Kaiser sieht um ein Jahr älter aus, der Umriß seines

Barettes ist verändert worden. Oben nimmt ein Rundbogen die Stelle der

Füllhörner ein. Mir sind vier Abdrucke in zwei Zuständen bekannt:

I. Mit einer Blume auf dem Abakus einer jeden Säule. Unten

71/8 Zeilen Text, Von Gottes genaden wir Karoll Römischer

Künig, etc. ohne Datum oder Adresse. Wien, Albertina.

II. Die Blumen sind entfernt. Maihingen, beschnitten, so daß

der Text unten fehlt. London, auf Pergament, koloriert,

oben beschnitten. Unten 8 Zeilen Text, Carl von gottes

gnaden Römischer Künig etc. Am Schluß, Jost de Negker

zu Augsb. 1519. Bremen, ohne Text.

In Nr. 2 und in beiden Zuständen von Nr. 3 ist der Text mit der

Type von Grimm und Wirsung gedruckt.

In beiden Fassungen des Porträts erscheint mir der Charakter

des Ornaments die Autorschaft von Weiditz schlagend zu beweisen.

Ebenso wie bei dem Porträt Maximilians I. nach Dürer, B. 153, das ich

bereits Weiditz zugeschrieben habe, müssen wir annehmen, daß Weiditz

das Originalporträt eines anderen Künstlers (Burgkmairs?),1 entweder

eine Zeichnung oder einen Holzschnitt, der nicht mehr existiert, kopiert

und die Zeichnung auf dem Holzblock durch die Hinzufügung des von

ihm erfundenen Ornaments vervollständigt hat. Es hat den Anschein,

als ob er niemals ein Porträt nach dem Leben gezeichnet hätte. (Ganz

auf die nämliche Weise fügte er der buchstäblichen Kopie einer Mutter-

gottes von Burgkmair [B. 12, Rott. 49] sein eigenes Ornament bei.)

Sowohl Nr. 2 als auch Nr. 3 sind wegen ihrer Seltenheit viel

weniger bekannt als die fälschlich Dürer zugeschriebene Kopie, B.

App. 41, H. 2161, P. III, 223, 334, b, c. Auf dem letzteren ist das

kaiserliche Wappen mit Greifen als Wappenhältern nach einem anderen

Holzschnitt von Weiditz, P. III, 217, 303, in Faber, Oratio Funebris,

1519, Rott. 17, kopiert.

Dörnhöffer hat Weiditz ein weiteres in Gutekunsts Auktions-

katalog, 1904, S. 35, abgebildetes Porträt Karls V. zugeschrieben, das

in einem 1522 bei Holzel in Nürnberg gedruckten Buch (Muther 1166)

erschien. Ohne diese Zuweisung, die sicherlich durch die Behandlung

der Wappen unterstützt wird, endgültig ablehnen zu wollen, zweifle

ich doch, ob dieses Porträt von Weiditz selbst gezeichnet wurde; nicht

nur wegen seiner Herkunft, sondern auch, weil es mit Auswahl Einzel-

heiten von jedem der früheren Porträte wiederholt, das Barett von

Nr. 2 (vor der Ausbesserung des Umrisses), den Bogen und das Pfeil-

bündel von Nr. 3. Das betreffende Exemplar wurde vom Berliner Kupfer-

stichkabinett erstanden, wo es dem Werke Weiditz' zugerechnet wird.

1 Nach H. A. Schmid (Kunstchronik, N. F. V, Sp. 57) käme

möglicherweise Christoph Amberger in Betracht.

4—7. Vier Holzschnitte (Nr. 4 wiederholt), 75 : 107, in

»Ein warhafftige history von dem Kayser Friderich«, J.

Weißenburger, Landshut, 1519, 4°. Muther 1697, Proctor 11, 812.

Nr. 7, Die Gefangennahme Friedrich Barbarossas und seines

Kaplans durch Saladin, ist ein ausgezeichnetes Beispiel von Weiditz'

reifem Stil, ein besseres als irgend ein anderer 1519 publizierter Holz-

schnitt. Die übrigen Holzschnitte sind von einem außergewöhnlichen

Charakter, aber Weiditz' Autorschaft kann an seiner Gewohnheit, die

Gesichtszüge bloß mit Punkten zu zeichnen, wenn der Kopf recht klein

ist, erkannt werden. Vergleiche die winzigen berittenen Kinder und das

Medaillon an dem Barett auf dem Bildnis Karls V. (oben Nr. 2 und

3), auch Rott. 46 und Petrarca, II, 87 v.

8, 9. Das Wappen des Bischofs von Freising, des Pfalz-

grafen Philipp, 237 : 197, und Maria mit den Schutzheiligen von

Freising, Sigismund und Corbinian, 234 : 191, P. III. 201, 243, im

Freisinger Missale und in den Scamnalia derselben Diözese, beide bei

P. Liechtenstein für J. Oswald, Venedig, 1520, fol. gedruckt.

Beide Holzschnitte sind verkleinert bei Duc de Rivoli, Les

Misseis imprimes ä Venise, Seite 147, 148, Nr. 8 auch bei Warnecke,

Bücherzeichen des XV. und XVI. Jahrhunderts, Heft 3, Nr. 47, repro-

duziert.

10. Ein Fries, eine emblematische Darstellung von

Sommer und Winter, mit den Wappen des Kaiserreichs, Augsburgs

und Castiliens. 63 : 274. München, Hof- und Staatsbibliothek.

Die Kinder zerfallen in drei Gruppen; die erste trägt Spielzeug,

Kränze und grüne Zweige und umgibt den kaiserlichen Schild und eine

Tafel mit dem Namen Sumer; die zweite Gruppe trägt auf einer Trage

die Augsburger Pinie; die dritte, durch ein Täfelchen mit der Inschrift

Wintter kenntlich gemacht, ist in einen Schneeballenkampf verwickelt,

der sich um den spanischen Schild herum abspielt. Die Kinder gleichen

genau jenen auf dem Kinderalphabet, Rott. 39, und auf den Zierleisten,

die in verschiedenen Steiner-Büchern zu finden sind. (Vgl. die Abb.)

11. Ein architektonischer Rahmen mit den vier

Evangelisten. 1521. Mit der Adresse, Gedruckt tzu Augspurg durch

Jobst de Negker furmschneider. 341 : 223. Gotha, Herzogliches

Museum.

Auf dem einzigen mir bekannten Abdruck, schließt der Rahmen

von Weiditz eine im Gegensinn von einer anderen Hand nach Dürers

Kupferstich B. 31 kopierte Muttergottes ein. Es wird auf der hier bei-

gegebenen verkleinerten Reproduktion nicht klar, daß diese Figur auf

einem besonderen Stock, der auch einen Teil des hintersten Pfeilerpaares

enthält, eingefügt ist.

Ich schrieb diesen Holzschnitt bereits dem Petrarca-Meister zu, als

ich ihn 1896 zum ersten Male sah. 1903, nach meinem zweiten Besuch in

Gotha, war Hofrat Purgold so freundlich, ihn nach Dresden zu senden,

wo er für mich mit Erlaubnis von Prof. M. Lehrs im K. Kupferstichkabinett

photographiert wurde. Der Stil des Meisters ist an den vier Evangelisten

leicht zu erkennen. Besonders mag der Engel des heiligen Matthäus mit

der heiligen Agnes und dem heiligen Lukas inSanctorumlcones verglichen

werden. Auch die Architektur und die Ornamente sind charakteristisch.

Bezüglich des Basreliefs sind besonders Petrarca II, 176 r. und das

Porträt Karls V., oben Nr. 2, zu vergleichen.