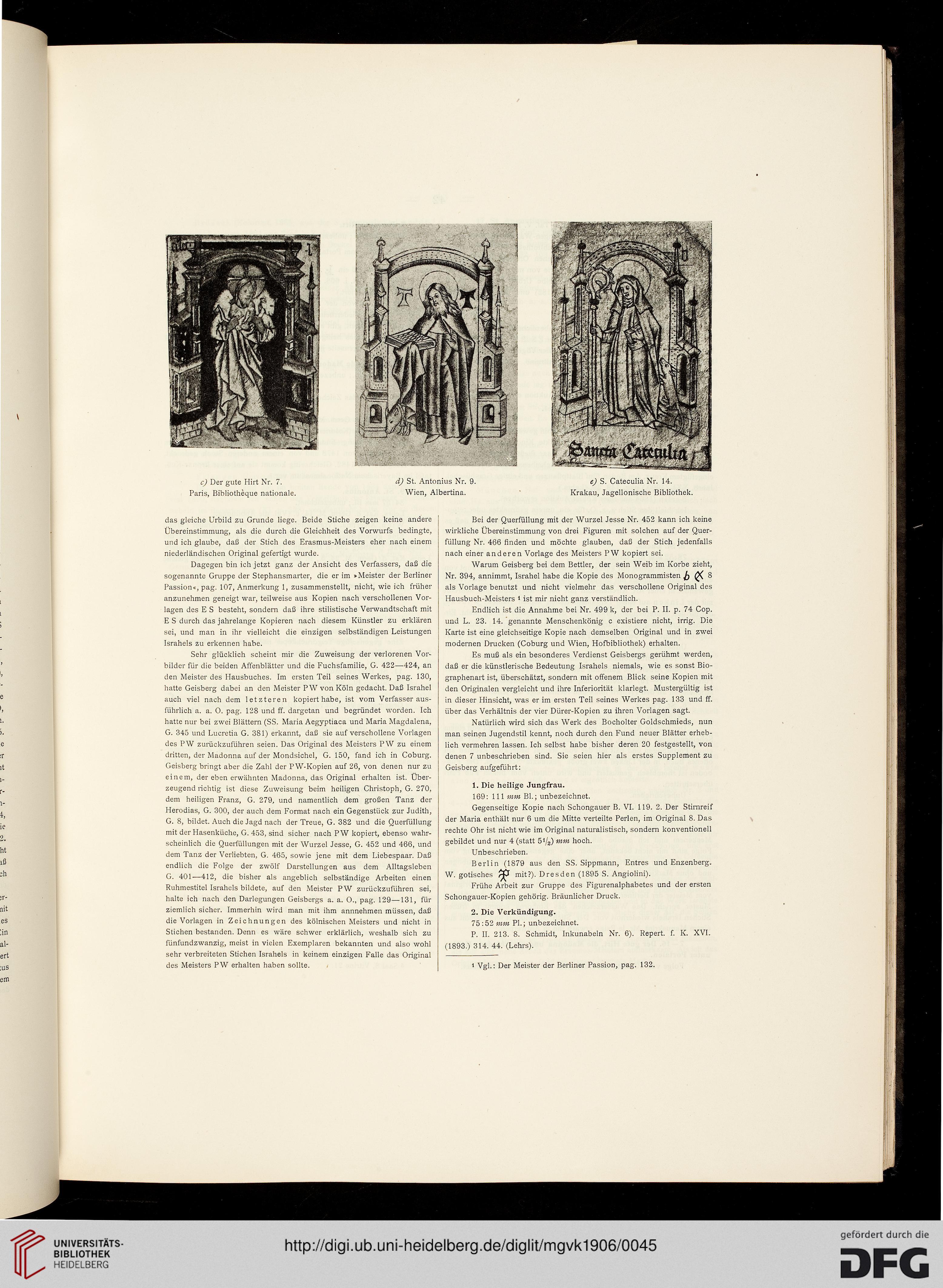

c) Der gute Hirt Nr. 7.

Paris, Bibliotheque nationale.

d) St. Antonius Nr. 9.

Wien, Albertina.

t) S. Cateculia Nr. 14.

Krakau, Jagelionische Bibliothek.

das gleiche Urbild zu Grunde liege. Beide Stiche zeigen keine andere

Übereinstimmung, als die durch die Gleichheit des Vorwurfs bedingte,

und ich glaube, daß der Stich des Erasmus-Meisters eher nach einem

niederländischen Original gefertigt wurde.

Dagegen bin ich jetzt ganz der Ansicht des Versassers, daß die

sogenannte Gruppe der Stephansmarter, die er im »Meister der Berliner

Passion«, pag. 107, Anmerkung 1, zusammenstellt, nicht, wie ich früher

anzunehmen geneigt war, teilweise aus Kopien nach verschollenen Vor-

lagen des E S besteht, sondern daß ihre stilistische Verwandtschaft mit

E S durch das jahrelange Kopieren nach diesem Künstler zu erklären

sei, und man in ihr vielleicht die einzigen selbständigen Leistungen

Israhels zu erkennen habe.

Sehr glücklich scheint mir die Zuweisung der verlorenen Vor-

bilder für die beiden Afsenblätter und die Fuchsfamilie, G. 422—424, an

den Meister des Hausbuches. Im ersten Teil seines Werkes, pag. 130,

hatte Geisberg dabei an den Meister PW von Köln gedacht. Daß Israhel

auch viel nach dem letzteren kopiert habe, ist vom Verfasser aus-

sührlich a. a. 0. pag. 128 und sf. dargetan und begründet worden. Ich

hatte nur bei zwei Blättern (SS. Maria Aegyptiaca und Maria Magdalena,

G. 345 und Lucretia G. 381) erkannt, daß sie auf verschollene Vorlagen

des PW zurückzuführen seien. Das Original des Meisters PW zu einem

dritten, der Madonna auf der Mondsichel, G. 150, sand ich in Coburg.

Geisberg bringt aber die Zahl der PW-Kopien aus 26, von denen nur zu

einem, der eben erwähnten Madonna, das Original erhalten ist. Über-

zeugend richtig ist diese Zuweisung beim heiligen Christoph, G. 270,

dem heiligen Franz, G. 279, und namentlich dem großen Tanz der

Herodias, G. 300, der auch dem Format nach ein Gegenstück zur Judith,

G. 8, bildet. Auch die Jagd nach der Treue, G. 382 und die Querfüllung

mit der Hasenküche, G. 453, sind sicher nach PW kopiert, ebenso wahr-

scheinlich die Quersüllungen mit der Wurzel Jesse, G. 452 und 466, und

dem Tanz der Verliebten, G. 465, sowie jene mit dem Liebespaar. Daß

endlich die Folge der zwölf Darstellungen aus dem Alltagsleben

G. 401—412, die bisher als angeblich selbständige Arbeiten einen

Ruhmestitel Israhels bildete, aus den Meister PW zurückzuführen sei,

halte ich nach den Darlegungen Geisbergs a. a. O., pag. 129—131, sür

ziemlich sicher. Immerhin wird man mit ihm annnehmen müssen, daß

die Vorlagen in Zeichnungen des kölnischen Meisters und nicht in

Stichen bestanden. Denn es wäre schwer erklärlich, weshalb sich zu

fünfundzwanzig, meist in vielen Exemplaren bekannten und also wohl

sehr verbreiteten Stichen Israhels in keinem einzigen Falle das Original

des Meisters PW erhalten haben sollte. ,

Bei der Quersüllung mit der Wurzel Jesse Nr. 452 kann ich keine

wirkliche Übereinstimmung von drei Figuren mit solchen aus der Quer-

süllung Nr. 466 sinden und möchte glauben, daß der Stich jedensalls

nach einer anderen Vorlage des Meisters PW kopiert sei.

Warum Geisberg bei dem Bettler, der sein Weib im Korbe zieht,

Nr. 394, annimmt, Israhel habe die Kopie des Monogrammisten fo Q\ 8

als Vorlage benutzt und nicht vielmehr das verschollene Original des

Hausbuch-Meisters f ist mir nicht ganz verständlich.

Endlich ist die Annahme bei Nr. 499 k, der bei P. II. p. 74 Cop.

und L. 23. 14. genannte Menschenkönig c existiere nicht, irrig. Die

Karte ist eine gleichseitige Kopie nach demselben Original und in zwei

modernen Drucken (Coburg und Wien, Hosbibliothek) erhalten.

Es muß als ein besonderes Verdienst Geisbergs gerühmt werden,

daß er die künstlerische Bedeutung Israhels niemals, wie es sonst Bio-

graphenart ist, überschätzt, sondern mit osfenem Blick seine Kopien mit

den Originalen vergleicht und ihre Inseriorität klarlegt. Mustergültig ist

in dieser Hinsicht, was er im ersten Teil seines Werkes pag. 133 und sf.

über das Verhältnis der vier Dürer-Kopien zu ihren Vorlagen sagt.

Natürlich wird sich das Werk des Bocholter Goldschmieds, nun

man seinen Jugendstil kennt, noch durch den Fund neuer Blätter erheb-

lich vermehren lassen. Ich selbst habe bisher deren 20 sestgestellt, von

denen 7 unbeschrieben sind. Sie seien hier als erstes Supplement zu

Geisberg ausgeführt:

1. Die heilige Jungsrau.

169: 111 mm BL; unbezeichnet.

Gegenseitige Kopie nach Schongauer B. VI. 119. 2. Der Stirnreis

der Maria enthält nur 6 um die Mitte verteilte Perlen, im Original 8. Das

rechte Ohr ist nicht wie im Original naturalistisch, sondern konventionell

gebildet und nur 4 (statt 5'/3) mm hoch.

Unbeschrieben.

Berlin (1879 aus den SS. Sippmann, Entres und Enzenberg.

W. gotisches r& mit?). Dresden (1895 S. Angiolini).

Frühe Arbeit zur Gruppe des Figurenalphabetes und der ersten

Schongauer-Kopien gehörig. Bräunlicher Druck.

2. Die Verkündigung.

75:52 mm PI.; unbezeichnet.

P. IL 213. 8. Schmidt, Inkunabeln Nr. 6). Repert. s. K. XVI.

(1893.) 314. 44. (Lehrs).

i Vgl.: Der Meister der Berliner Passion, pag. 132.