32 —

i *

1891 behandelt Friedländer das Altarwerk aussührlich in

seiner Altdorfer-Biographie, kann sich aber nicht bestimmt sür

Altdorfer entscheiden, er bespricht das Für und Gegen und kommt

nur zu dem Schlüsse, daß alle genannten Stücke ursprünglich sür

das Stift gemalt, sicher alle von einem Künstler, sicher von einem

bedeutenden und eigenartigen Künstler stammen. Als Zeit der

Entstehung setzt er 1520 an. Wilhelm Schmidt dagegen sagt

bestimmt, der Name Altdorser sei hier nicht anzutasten und setzt

nur eine verschiedene Entstehungszeit voraus, um über die so

auffälligen Unterschiede zwischen den großen und kleinen Taseln

hinwegzukommen.

R. Stiaßny dachte in seinem Aussatze »Aus einer öster-

reichischen Klostergalerie«1 an Wols Huber als den vermutlichen

Autor. Ziehen wir aber das signierte Gemälde Wols Hubers, die

Feldkircher Beweinung Christi, zum Vergleiche heran, so läßt auch

diese Annahme sich nicht ausrecht erhalten.2 Ubell und T. Sturge

Moore sind letzten Datums wieder aus Altdorser zurückgekommen.3

Um aus dieser schwierigen und bei der Verschiedenheit der

Größe, der Malweise und des Inhalts komplizierten Frage nach

dem Meister wenigstens einen Schritt nach vorwärts zu machen,

erachte ich es für ratsam, zunächst die vier kleinen Taseln der

Predella ins Auge zu fassen. Für eine derselben, darstellend die

heilige Margareta und Barbara im Gespräche, hatte schon P. Czerny

auf eine Zeichnung aufmerksam gemacht, welche direkt als Vor-

studie zu diesem Gemälde betrachtet werden muß. Diese Zeich-

nung4 (heute im Städelschen Institut) ist zwar ohne Signatur, aber

zweifellos von Altdorfers Hand und ergibt den sichersten Aus-

gangspunkt sür die Untersuchung. Damit steht einmal Altdorsers

Name fest, wenngleich zunächst nur sür dies eine Stück. Ver-

gleichen wir nun aus demselben Bilde Details mit anderen beglau-

bigten Werken des Meisters, so häust sich Übereinstimmung aus

Übereinstimmung. Die Stellung der Finger beim Halten eines

Gegenstandes (vgl. hier die Hand der Margareta), das starr naive

Schauen der Augen, der schwere Faltenwust des Mantels, die

Landschasten, die Architektur der Kirche, die Gold- und Farben-

technik, insbesondere das satte Purpurrot, bestätigen nur Altdorfers Hand.

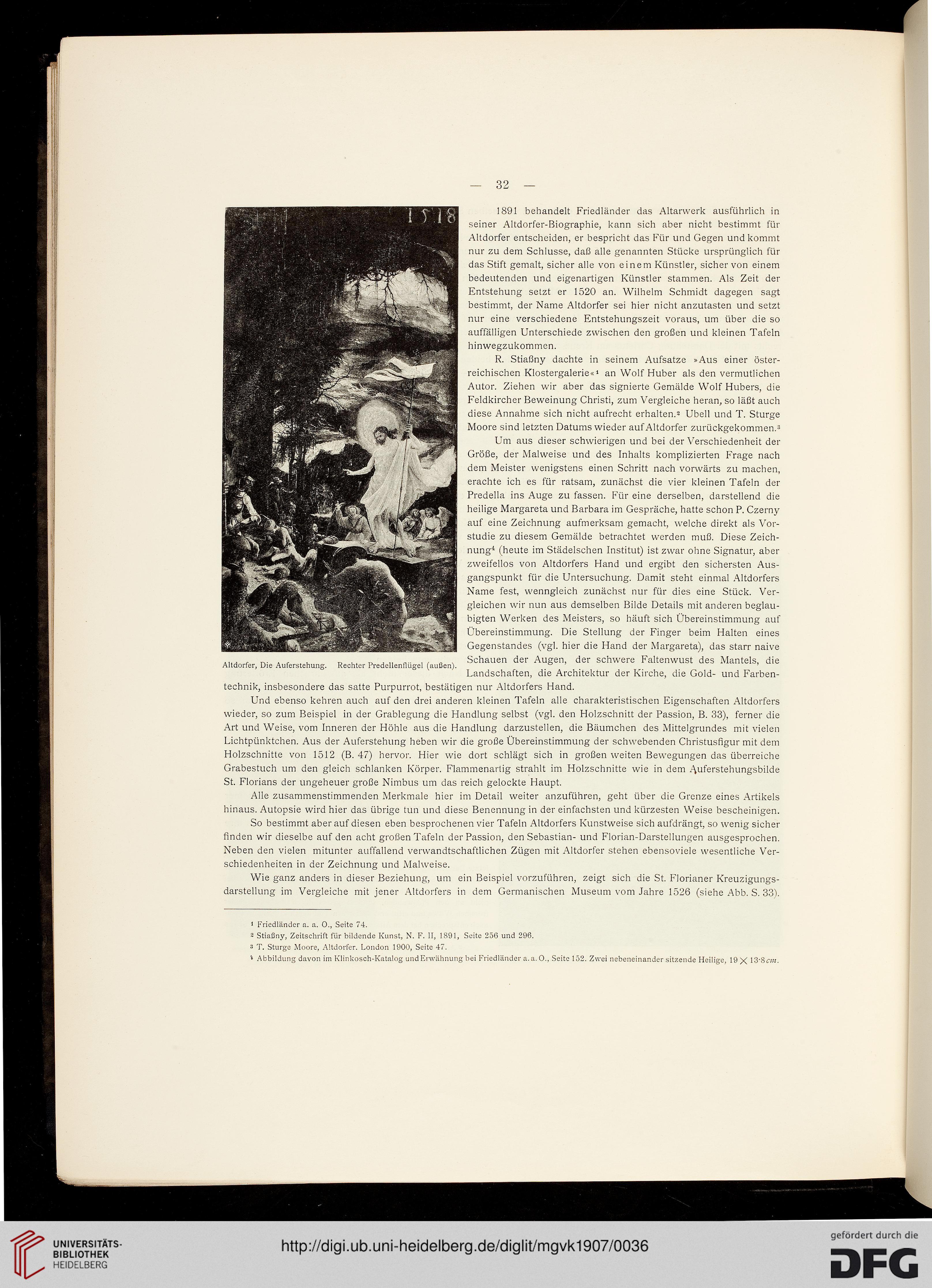

Und ebenso kehren auch auf den drei anderen kleinen Taseln alle charakteristischen Eigenschasten Altdorsers

wieder, so zum Beispiel in der Grablegung die Handlung selbst (vgl. den Holzschnitt der Passion, B. 33), serner die

Art und Weise, vom Inneren der Höhle aus die Handlung darzustellen, die Bäumchen des Mittelgrundes mit vielen

Lichtpünktchen. Aus der Auferstehung heben wir die große Übereinstimmung der schwebenden Christusfigur mit dem

Holzschnitte von 1512 (B. 47) hervor. Hier wie dort schlägt sich in großen weiten Bewegungen das überreiche

Grabestuch um den gleich schlanken Körper. Flammenartig strahlt im Holzschnitte wie in dem A,userstehungsbilde

St. Florians der ungeheuer große Nimbus um das reich gelockte Haupt.

Alle zusammenstimmenden Merkmale hier im Detail weiter anzuführen, geht über die Grenze eines Artikels

hinaus. Autopsie wird hier das übrige tun und diese Benennung in der einfachsten und kürzesten Weise bescheinigen.

So bestimmt aber auf diesen eben besprochenen vier Tafeln Altdorfers Kunstweise sich ausdrängt, so wenig sicher

finden wir dieselbe auf den acht großen Tafeln der Passion, den Sebastian- und Florian-Darstellungen ausgesprochen.

Neben den vielen mitunter auffallend verwandtschaftlichen Zügen mit Altdorser stehen ebensoviele wesentliche Ver-

schiedenheiten in der Zeichnung und Malweise.

Wie ganz anders in dieser Beziehung, um ein Beispiel vorzusühren, zeigt sich die St. Florianer Kreuzigungs-

darstellung im Vergleiche mit jener Altdorfers in dem Germanischen Museum vom Jahre 1526 (siehe Abb. S. 33).

Altdorfer, Die Auferstehung. Rechter Predellenslügel (außen).

i Friedländer a. a. 0., Seite 74.

a Stiaßny, Zeitschrist sür bildende Kunst, N. F. II, 1891, Seite 256 und 296.

3 T. Sturge Moore, Altdorser. London 1900, Seite 47.

'* Abbildung davon im Klinkosch-Katalog und Erwähnung bei Friedländer a.a.O.. Seite 152. Zwei nebeneinander sitzende Heilige, 19 X 13-8«».

i *

1891 behandelt Friedländer das Altarwerk aussührlich in

seiner Altdorfer-Biographie, kann sich aber nicht bestimmt sür

Altdorfer entscheiden, er bespricht das Für und Gegen und kommt

nur zu dem Schlüsse, daß alle genannten Stücke ursprünglich sür

das Stift gemalt, sicher alle von einem Künstler, sicher von einem

bedeutenden und eigenartigen Künstler stammen. Als Zeit der

Entstehung setzt er 1520 an. Wilhelm Schmidt dagegen sagt

bestimmt, der Name Altdorser sei hier nicht anzutasten und setzt

nur eine verschiedene Entstehungszeit voraus, um über die so

auffälligen Unterschiede zwischen den großen und kleinen Taseln

hinwegzukommen.

R. Stiaßny dachte in seinem Aussatze »Aus einer öster-

reichischen Klostergalerie«1 an Wols Huber als den vermutlichen

Autor. Ziehen wir aber das signierte Gemälde Wols Hubers, die

Feldkircher Beweinung Christi, zum Vergleiche heran, so läßt auch

diese Annahme sich nicht ausrecht erhalten.2 Ubell und T. Sturge

Moore sind letzten Datums wieder aus Altdorser zurückgekommen.3

Um aus dieser schwierigen und bei der Verschiedenheit der

Größe, der Malweise und des Inhalts komplizierten Frage nach

dem Meister wenigstens einen Schritt nach vorwärts zu machen,

erachte ich es für ratsam, zunächst die vier kleinen Taseln der

Predella ins Auge zu fassen. Für eine derselben, darstellend die

heilige Margareta und Barbara im Gespräche, hatte schon P. Czerny

auf eine Zeichnung aufmerksam gemacht, welche direkt als Vor-

studie zu diesem Gemälde betrachtet werden muß. Diese Zeich-

nung4 (heute im Städelschen Institut) ist zwar ohne Signatur, aber

zweifellos von Altdorfers Hand und ergibt den sichersten Aus-

gangspunkt sür die Untersuchung. Damit steht einmal Altdorsers

Name fest, wenngleich zunächst nur sür dies eine Stück. Ver-

gleichen wir nun aus demselben Bilde Details mit anderen beglau-

bigten Werken des Meisters, so häust sich Übereinstimmung aus

Übereinstimmung. Die Stellung der Finger beim Halten eines

Gegenstandes (vgl. hier die Hand der Margareta), das starr naive

Schauen der Augen, der schwere Faltenwust des Mantels, die

Landschasten, die Architektur der Kirche, die Gold- und Farben-

technik, insbesondere das satte Purpurrot, bestätigen nur Altdorfers Hand.

Und ebenso kehren auch auf den drei anderen kleinen Taseln alle charakteristischen Eigenschasten Altdorsers

wieder, so zum Beispiel in der Grablegung die Handlung selbst (vgl. den Holzschnitt der Passion, B. 33), serner die

Art und Weise, vom Inneren der Höhle aus die Handlung darzustellen, die Bäumchen des Mittelgrundes mit vielen

Lichtpünktchen. Aus der Auferstehung heben wir die große Übereinstimmung der schwebenden Christusfigur mit dem

Holzschnitte von 1512 (B. 47) hervor. Hier wie dort schlägt sich in großen weiten Bewegungen das überreiche

Grabestuch um den gleich schlanken Körper. Flammenartig strahlt im Holzschnitte wie in dem A,userstehungsbilde

St. Florians der ungeheuer große Nimbus um das reich gelockte Haupt.

Alle zusammenstimmenden Merkmale hier im Detail weiter anzuführen, geht über die Grenze eines Artikels

hinaus. Autopsie wird hier das übrige tun und diese Benennung in der einfachsten und kürzesten Weise bescheinigen.

So bestimmt aber auf diesen eben besprochenen vier Tafeln Altdorfers Kunstweise sich ausdrängt, so wenig sicher

finden wir dieselbe auf den acht großen Tafeln der Passion, den Sebastian- und Florian-Darstellungen ausgesprochen.

Neben den vielen mitunter auffallend verwandtschaftlichen Zügen mit Altdorser stehen ebensoviele wesentliche Ver-

schiedenheiten in der Zeichnung und Malweise.

Wie ganz anders in dieser Beziehung, um ein Beispiel vorzusühren, zeigt sich die St. Florianer Kreuzigungs-

darstellung im Vergleiche mit jener Altdorfers in dem Germanischen Museum vom Jahre 1526 (siehe Abb. S. 33).

Altdorfer, Die Auferstehung. Rechter Predellenslügel (außen).

i Friedländer a. a. 0., Seite 74.

a Stiaßny, Zeitschrist sür bildende Kunst, N. F. II, 1891, Seite 256 und 296.

3 T. Sturge Moore, Altdorser. London 1900, Seite 47.

'* Abbildung davon im Klinkosch-Katalog und Erwähnung bei Friedländer a.a.O.. Seite 152. Zwei nebeneinander sitzende Heilige, 19 X 13-8«».