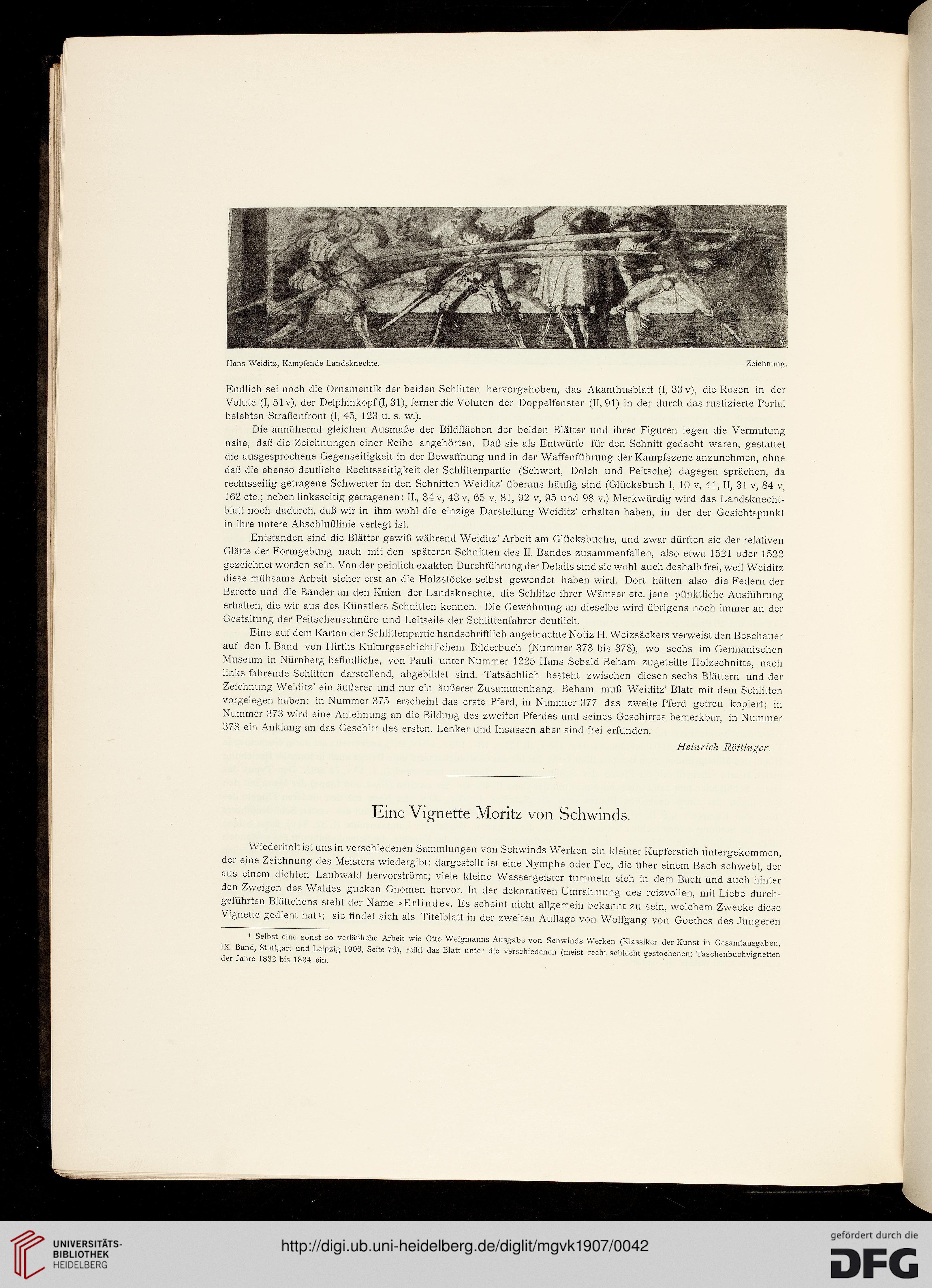

Hans Weiditz, Kämpfende Landsknechte.

Zeichnung.

Endlich sei noch die Ornamentik der beiden Schlitten hervorgehoben, das Akanthusblatt (I, 33 v), die Rosen in der

Volute (I, 51 v), der Delphinkopf (I, 31), ferner die Voluten der Doppelsenster (11,91) in der durch das rustizierte Portal

belebten Straßensront (I, 45, 123 u. s. w.).

Die annähernd gleichen Ausmaße der Bildslächen der beiden Blätter und ihrer Figuren legen die Vermutung

nahe, daß die Zeichnungen einer Reihe angehörten. Daß sie als Entwürfe für den Schnitt gedacht waren, gestattet

die ausgesprochene Gegenseitigkeit in der Bewasfnung und in der Wassenführung der Kampsszene anzunehmen, ohne

daß die ebenso deutliche Rechtsseitigkeit der Schlittenpartie (Schwert, Dolch und Peitsche) dagegen sprächen, da

rechtsseitig getragene Schwerter in den Schnitten Weiditz' überaus häufig sind (Glücksbuch I, 10 v, 41, II, 31 v, 84 v

162 etc.; neben linksseitig getragenen: IL, 34 v, 43 v, 65 v, 81, 92 v, 95 und 98 v.) Merkwürdig wird das Landsknecht-

blatt noch dadurch, daß wir in ihm wohl die einzige Darstellung Weiditz' erhalten haben, in der der Gesichtspunkt

in ihre untere Abschlußlinie verlegt ist.

Entstanden sind die Blätter gewiß während Weiditz' Arbeit am Glücksbuche, und zwar dürften sie der relativen

Glätte der Formgebung nach mit den späteren Schnitten des II. Bandes zusammenfallen, also etwa 1521 oder 1522

gezeichnet worden sein. Von der peinlich exakten Durchführung der Details sind sie wohl auch deshalb frei, weil Weiditz

diese mühsame Arbeit sicher erst an die Holzstöcke selbst gewendet haben wird. Dort hätten also die Federn der

Barette und die Bänder an den Knien der Landsknechte, die Schlitze ihrer Wämser etc. jene pünktliche Ausführung

erhalten, die wir aus des Künstlers Schnitten kennen. Die Gewöhnung an dieselbe wird übrigens noch immer an der

Gestaltung der Peitschenschnüre und Leitseile der Schlittenfahrer deutlich.

Eine aus dem Karton der Schlittenpartie handschriftlich angebrachte Notiz H. Weizsäckers verweist den Beschauer

auf den I. Band von Hirths Kulturgeschichtlichem Bilderbuch (Nummer 373 bis 378), wo sechs im Germanischen

Museum in Nürnberg befindliche, von Pauli unter Nummer 1225 Hans Sebald Beham zugeteilte Holzschnitte, nach

links sahrende Schlitten darstellend, abgebildet sind. Tatsächlich besteht zwischen diesen sechs Blättern und der

Zeichnung Weiditz' ein äußerer und nur ein äußerer Zusammenhang. Beham muß Weiditz' Blatt mit dem Schlitten

vorgelegen haben: in Nummer 375 erscheint das erste Pferd, in Nummer 377 das zweite Pferd getreu kopiert; in

Nummer 373 wird eine Anlehnung an die Bildung des zweiten Pferdes und seines Geschirres bemerkbar, in Nummer

378 ein Anklang an das Geschirr des ersten. Lenker und Insassen aber sind frei erfunden.

Heinrich Röttinser.

Eine Vignette Moritz von Schwinds.

Wiederholt ist uns in verschiedenen Sammlungen von Schwinds Werken ein kleiner Kupserstich untergekommen,

der eine Zeichnung des Meisters wiedergibt: dargestellt ist eine Nymphe oder Fee, die über einem Bach schwebt, der

aus einem dichten Laubwald hervorströmt; viele kleine Wassergeister tummeln sich in dem Bach und auch hinter

den Zweigen des Waldes gucken Gnomen hervor. In der dekorativen Umrahmung des reizvollen, mit Liebe durch-

geführten Blättchens steht der Name »Erlinde«. Es scheint nicht allgemein bekannt zu sein, welchem Zwecke diese

Vignette gedient hat'; sie sindet sich als Titelblatt in der zweiten Auflage von Wolsgang von Goethes des Jüngeren

i Selbst eine sonst so verläßliche Arbeit wie Otto Weigmanns Ausgabe von Schwinds Werken (Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben,

IX. Band, Stuttgart und Leipzig 1906, Seite 79), reiht das Blatt unter die verschiedenen (meist recht schlecht gestochenen) Taschenbuchvignetten

der Jahre 1832 bis 1834 ein.