■■H

69:49 mm. Bl.

Courboin 343. — Bouchot 6. Nr. 9. — L. II. 62. 15 b.

Abbildung Fig. 4.

Paris.

3. Gleichseitig in einem Wolkenrahmen ohne Nagellöcher. Der Turm mit der Spitze rechts liegt viel tiefer

am Fuße des Hügels mit der Windmühle. Links neben dem Nimbus Marias ein Turm, dann das Stadttor, dann die

zinnenbekrönte Mauer. Der Rahmen wird links und rechts von den Mänteln der beiden Frauen überschritten.

69:49/»»;. Eint.

L. II. 62. 15 c.

Abbildung Fig. 5.

Darmstadt (2 Exemplare).

Die Varianten Fig. 4 und 5 habe ich in meinem Peintre-Graveur bereits als freie Kopien nach dem Kupferstich

des Meisters ES L. 15 angeführt, und dasselbe Verhältnis gilt auch für Fig. 3 und die Brinckmann-Variante Fig. 2.

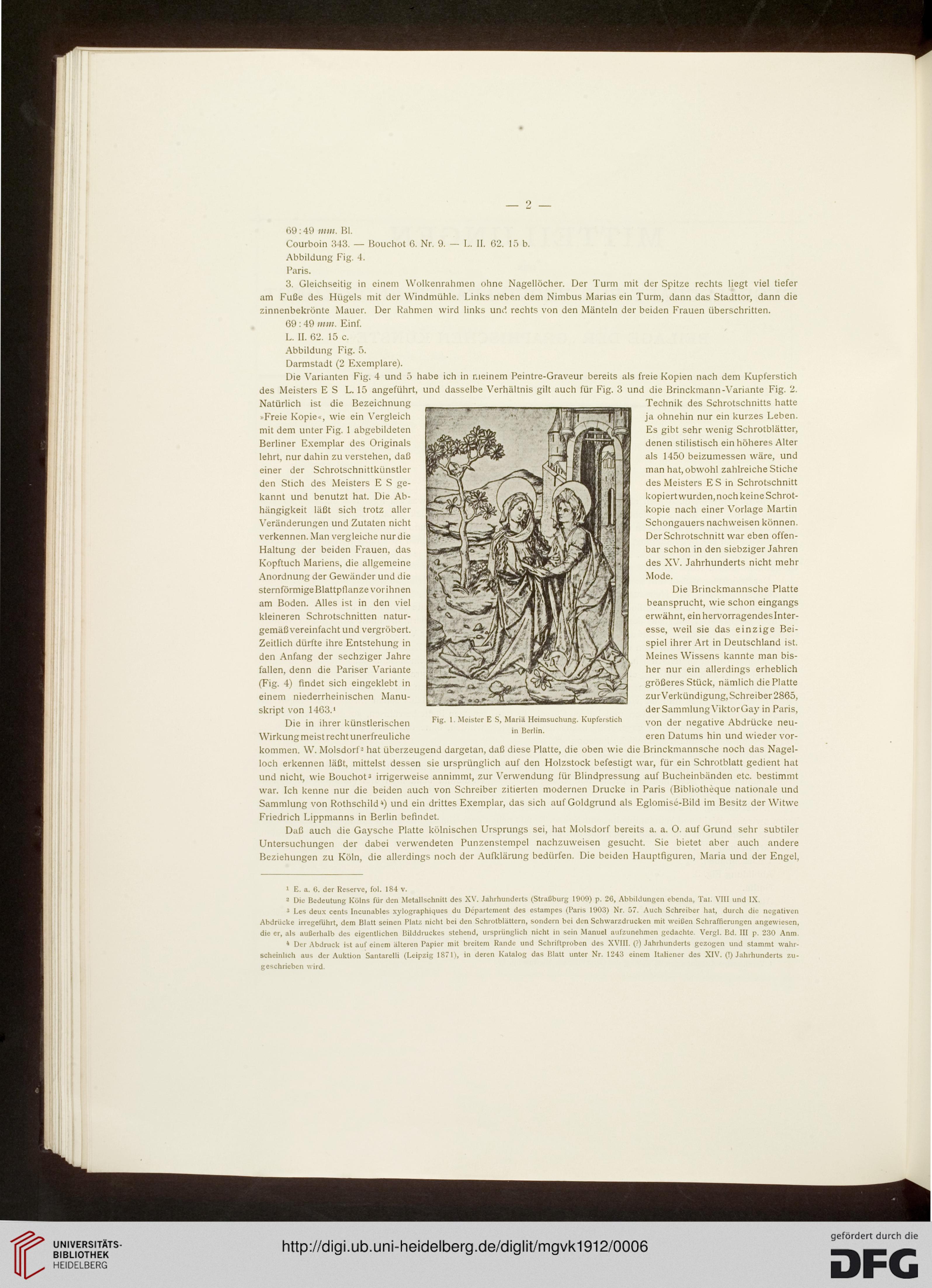

Natürlich ist die Bezeichnung

»Freie Kopie«, wie ein Vergleich

mit dem unter Fig. 1 abgebildeten

Berliner Exemplar des Originals

lehrt, nur dahin zu verstehen, daß

einer der Schrotschnittkünstler

den Stich des Meisters E S ge-

kannt und benutzt hat. Die Ab-

hängigkeit läßt sich trotz aller

Veränderungen und Zutaten nicht

verkennen. Man vergleiche nur die

Haltung der beiden Frauen, das

Kopftuch Mariens, die allgemeine

Anordnung der Gewänder und die

sternförmige Blattpflanze vorihnen

am Boden. Alles ist in den viel

kleineren Schrotschnitten natur-

gemäßvereinfacht und vergröbert.

Zeitlich dürfte ihre Entstehung in

den Anfang der sechziger Jahre

fallen, denn die Pariser Variante

(Fig. 4) findet sich eingeklebt in

einem niederrheinischen Manu-

skript von I463.1

Die in ihrer künstlerischen

Wirkung meist recht unerfreuliche

Fig. 1 Meister E S, Maria Heimsuchung

in Berlin.

Kupferstich

Technik des Schrotschnitts hatte

ja ohnehin nur ein kurzes Leben.

Es gibt sehr wenig Schrotblätter,

denen stilistisch ein höheres Alter

als 1450 beizumessen wäre, und

man hat, obwohl zahlreiche Stiche

des Meisters E S in Schrotschnitt

kopiert wurden, noch keine Schrot-

kopie nach einer Vorlage Martin

Schongauers nachweisen können.

Der Schrotschnitt war eben offen-

bar schon in den siebziger Jahren

des XV. Jahrhunderts nicht mehr

Mode.

Die Brinckmannsche Platte

beansprucht, wie schon eingangs

erwähnt, ein hervorragendes Inter-

esse, weil sie das einzige Bei-

spiel ihrer Art in Deutschland ist.

Meines Wissens kannte man bis-

her nur ein allerdings erheblich

größeres Stück, nämlich die Platte

zur Verkündigung, Schreiber 2865,

der Sammlung Viktor Gay in Paris,

von der negative Abdrücke neu-

eren Datums hin und wieder vor-

kommen. W. Molsdorf- hat überzeugend dargetan, daß diese Platte, die oben wie die Brinckmannsche noch das Nagel-

loch erkennen läßt, mittelst dessen sie ursprünglich auf den Holzstock befestigt war, für ein Schrotblatt gedient hat

und nicht, wie Bouchot3 irrigerweise annimmt, zur Verwendung für Blindpressung auf Bucheinbänden etc. bestimmt

war. Ich kenne nur die beiden auch von Schreiber zitierten modernen Drucke in Paris (Bibliotheque nationale und

Sammlung von Rothschild») und ein drittes Exemplar, das sich auf Goldgrund als Eglomise-Bild im Besitz der Witwe

Friedrich Lippmanns in Berlin befindet.

Daß auch die Gaysche Platte kölnischen Ursprungs sei, hat Molsdorf bereits a. a. 0. auf Grund sehr subtiler

Untersuchungen der dabei verwendeten Punzenstempel nachzuweisen gesucht. Sie bietet aber auch andere

Beziehungen zu Köln, die allerdings noch der Aufklärung bedürfen. Die beiden Hauptfiguren, Maria und der Engel,

1 E. a. 6. der Reserve, fol. 184 v.

2 Die Bedeutung Külns für den Metallschnitt des XV. Jahrhunderts (Straßburg 1909) p. 26, Abbildungen ebenda, Tat. VIII und IX

3 Les deux Cents Incunables xylographiques du Departement des estampes (Paris 1903) Nr. 57. Auch Schreiber hat, durch die negativen

Abdrücke irregerührt, dem Blatt seinen Platz nicht bei den Schrotblattern, sondern bei den Schwarzdrucken mit weißen Schraffierungen angewiesen,

die er, als außerhalb des eigentlichen Bilddruckes stehend, ursprünglich nicht in sein Manuel aufzunehmen gedachte. Vergl. Bd. III p. 230 Anm.

4 Der Abdruck ist auf einem älteren Papier mit breitem Rande und Schriftproben des XVIII. (?) Jahrhunderts gezogen und stammt wahr-

scheinlich aus der Auktion Santarelli (Leipzig 1871), in deren Katalog das Blatt unter Nr. 1243 einem Italiener des XIV. (!) Jahrhunderts zu-

geschrieben wird.

69:49 mm. Bl.

Courboin 343. — Bouchot 6. Nr. 9. — L. II. 62. 15 b.

Abbildung Fig. 4.

Paris.

3. Gleichseitig in einem Wolkenrahmen ohne Nagellöcher. Der Turm mit der Spitze rechts liegt viel tiefer

am Fuße des Hügels mit der Windmühle. Links neben dem Nimbus Marias ein Turm, dann das Stadttor, dann die

zinnenbekrönte Mauer. Der Rahmen wird links und rechts von den Mänteln der beiden Frauen überschritten.

69:49/»»;. Eint.

L. II. 62. 15 c.

Abbildung Fig. 5.

Darmstadt (2 Exemplare).

Die Varianten Fig. 4 und 5 habe ich in meinem Peintre-Graveur bereits als freie Kopien nach dem Kupferstich

des Meisters ES L. 15 angeführt, und dasselbe Verhältnis gilt auch für Fig. 3 und die Brinckmann-Variante Fig. 2.

Natürlich ist die Bezeichnung

»Freie Kopie«, wie ein Vergleich

mit dem unter Fig. 1 abgebildeten

Berliner Exemplar des Originals

lehrt, nur dahin zu verstehen, daß

einer der Schrotschnittkünstler

den Stich des Meisters E S ge-

kannt und benutzt hat. Die Ab-

hängigkeit läßt sich trotz aller

Veränderungen und Zutaten nicht

verkennen. Man vergleiche nur die

Haltung der beiden Frauen, das

Kopftuch Mariens, die allgemeine

Anordnung der Gewänder und die

sternförmige Blattpflanze vorihnen

am Boden. Alles ist in den viel

kleineren Schrotschnitten natur-

gemäßvereinfacht und vergröbert.

Zeitlich dürfte ihre Entstehung in

den Anfang der sechziger Jahre

fallen, denn die Pariser Variante

(Fig. 4) findet sich eingeklebt in

einem niederrheinischen Manu-

skript von I463.1

Die in ihrer künstlerischen

Wirkung meist recht unerfreuliche

Fig. 1 Meister E S, Maria Heimsuchung

in Berlin.

Kupferstich

Technik des Schrotschnitts hatte

ja ohnehin nur ein kurzes Leben.

Es gibt sehr wenig Schrotblätter,

denen stilistisch ein höheres Alter

als 1450 beizumessen wäre, und

man hat, obwohl zahlreiche Stiche

des Meisters E S in Schrotschnitt

kopiert wurden, noch keine Schrot-

kopie nach einer Vorlage Martin

Schongauers nachweisen können.

Der Schrotschnitt war eben offen-

bar schon in den siebziger Jahren

des XV. Jahrhunderts nicht mehr

Mode.

Die Brinckmannsche Platte

beansprucht, wie schon eingangs

erwähnt, ein hervorragendes Inter-

esse, weil sie das einzige Bei-

spiel ihrer Art in Deutschland ist.

Meines Wissens kannte man bis-

her nur ein allerdings erheblich

größeres Stück, nämlich die Platte

zur Verkündigung, Schreiber 2865,

der Sammlung Viktor Gay in Paris,

von der negative Abdrücke neu-

eren Datums hin und wieder vor-

kommen. W. Molsdorf- hat überzeugend dargetan, daß diese Platte, die oben wie die Brinckmannsche noch das Nagel-

loch erkennen läßt, mittelst dessen sie ursprünglich auf den Holzstock befestigt war, für ein Schrotblatt gedient hat

und nicht, wie Bouchot3 irrigerweise annimmt, zur Verwendung für Blindpressung auf Bucheinbänden etc. bestimmt

war. Ich kenne nur die beiden auch von Schreiber zitierten modernen Drucke in Paris (Bibliotheque nationale und

Sammlung von Rothschild») und ein drittes Exemplar, das sich auf Goldgrund als Eglomise-Bild im Besitz der Witwe

Friedrich Lippmanns in Berlin befindet.

Daß auch die Gaysche Platte kölnischen Ursprungs sei, hat Molsdorf bereits a. a. 0. auf Grund sehr subtiler

Untersuchungen der dabei verwendeten Punzenstempel nachzuweisen gesucht. Sie bietet aber auch andere

Beziehungen zu Köln, die allerdings noch der Aufklärung bedürfen. Die beiden Hauptfiguren, Maria und der Engel,

1 E. a. 6. der Reserve, fol. 184 v.

2 Die Bedeutung Külns für den Metallschnitt des XV. Jahrhunderts (Straßburg 1909) p. 26, Abbildungen ebenda, Tat. VIII und IX

3 Les deux Cents Incunables xylographiques du Departement des estampes (Paris 1903) Nr. 57. Auch Schreiber hat, durch die negativen

Abdrücke irregerührt, dem Blatt seinen Platz nicht bei den Schrotblattern, sondern bei den Schwarzdrucken mit weißen Schraffierungen angewiesen,

die er, als außerhalb des eigentlichen Bilddruckes stehend, ursprünglich nicht in sein Manuel aufzunehmen gedachte. Vergl. Bd. III p. 230 Anm.

4 Der Abdruck ist auf einem älteren Papier mit breitem Rande und Schriftproben des XVIII. (?) Jahrhunderts gezogen und stammt wahr-

scheinlich aus der Auktion Santarelli (Leipzig 1871), in deren Katalog das Blatt unter Nr. 1243 einem Italiener des XIV. (!) Jahrhunderts zu-

geschrieben wird.