f*{+4fit*\ <Qve*Hi*l frvnfhy£A1 V^^l O2-*^ *?^ ■&**!*&' An>-nr*l-

yy^

&*

J>

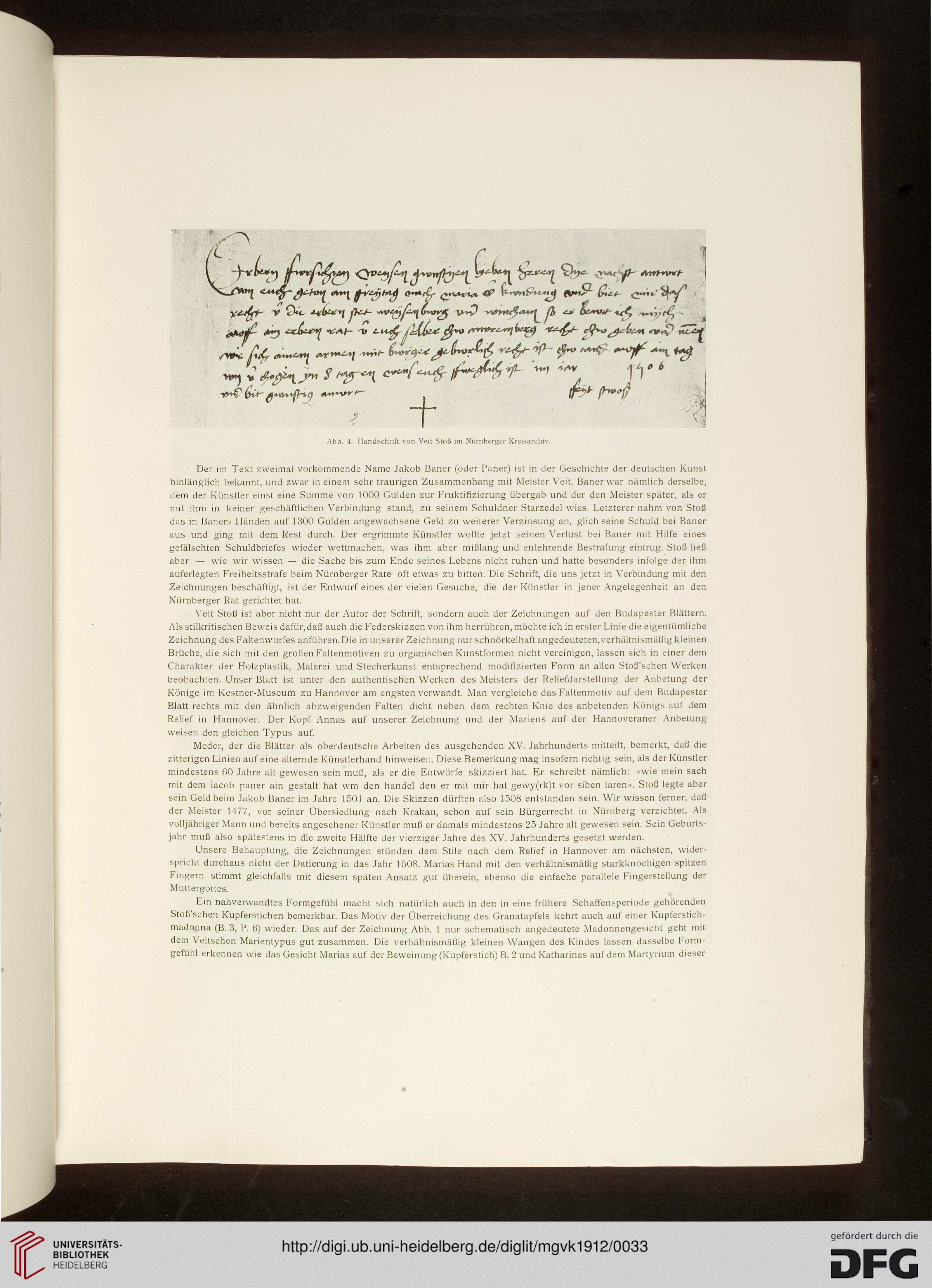

Abb. 4= Handschrift von Veit Stoß im Nürnberger Kreisarchiv.

■i

Der im Text zweimal vorkommende Name Jakob Baner (oder Paner) ist in der Geschichte der deutschen Kunst

hinlänglich bekannt, und zwar in einem sehr traurigen Zusammenhang mit Meister Veit. Baner war nämlich derselbe,

dem der Künstler einst eine Summe von 1000 Gulden zur Fruktifizierung übergab und der den Meister später, als er

mit ihm in keiner geschäftlichen Verbindung stand, zu seinem Schuldner Starzedel wies. Letzterer nahm von Stoß

das in Baners Händen auf 1300 Gulden angewachsene Geld zu weiterer Verzinsung an, glich seine Schuld bei Baner

aus und ging mit dem Rest durch. Der ergrimmte Künstler wollte jetzt seinen Verlust bei Baner mit Hilfe eines

gefälschten Schuldbriefes wieder wettmachen, was ihm aber mißlang und entehrende Bestrafung eintrug. Stoß ließ

aber — wie wir wissen — die Sache bis zum Ende seines Lebens nicht ruhen und hatte besonders infolge der ihm

auferlegten Freiheitsstrafe beim Nürnberger Rate oft etwas zu bitten. Die Schrift, die uns jetzt in Verbindung mit den

Zeichnungen beschäftigt, ist der Entwurf eines der vielen Gesuche, die der Künstler in jener Angelegenheit an den

Nürnberger Rat gerichtet hat.

Veit Stoß ist aber nicht nur der Autor der Schrift, sondern auch der Zeichnungen auf den Budapester Blättern.

Als stilkritischen Beweis dafür,daß auch die Federskizzen von ihm herrühren, möchte ich in erster Linie die eigentümliche

Zeichnung des Faltenwurfes anführen. Die in unserer Zeichnung nur schnörkelhaft angedeuteten, verhältnismäßig kleinen

Brüche, die sieh mit den großen Faltenmotiven zu organischen Kunstformen nicht vereinigen, lassen sich in einer dem

Charakter der Holzplastik, Malerei und Stecherkunst entsprechend modifizierten Form an allen Stoß'schen Werken

beobachten. Unser Blatt ist unter den authentischen Werken des Meisters der Reliefdarstellung der Anbetung der

Könige im Kestner-Museum zu Hannover am engsten verwandt. Man vergleiche das Faltenmotiv auf dem Budapester

Blatt rechts mit den ähnlich abzweigenden Falten dicht neben dem rechten Knie des anbetenden Königs auf dem

Relief in Hannover. Der Kopf Annas auf unserer Zeichnung und der Mariens auf der Hannoveraner Anbetung

weisen den gleichen Typus auf.

Meder, der die Blätter als oberdeutsche Arbeiten des ausgehenden XV. Jahrhunderts mitteilt, bemerkt, daß die

zitterigen Linien auf eine alternde Künstlerhand hinweisen. Diese Bemerkung mag insofern richtig sein, als der Künstler

mindestens 60 Jahre alt gewesen sein muß, als er die Entwürfe skizziert hat. Er schreibt nämlich: »wie mein sach

mit dem iacob paner ain gestalt hat wm den handel den er mit mir hat gewy(rk)t vor siben iaren«. Stoß legte aber

sein Geld beim Jakob Baner im Jahre 1501 an. Die Skizzen dürften also 1508 entstanden sein. Wir wissen ferner, daß

der Meister 1477, vor seiner Übersiedlung nach Krakau, schon auf sein Bürgerrecht in Nürnberg verzichtet. Als

volljähriger Mann und bereits angesehener Künstler muß er damals mindestens 25 Jahre alt gewesen sein. Sein Geburts-

jahr muß also spätestens in die zweite Hälfte der vierziger Jahre des XV. Jahrhunderts gesetzt werden.

Unsere Behauptung, die Zeichnungen stünden dem Stile nach dem Relief in Hannover am nächsten, wider-

spricht durchaus nicht der Datierung in das Jahr 1508. Marias Hand mit den verhältnismäßig starkknochigen spitzen

Fingern stimmt gleichfalls mit diesem späten Ansatz gut überein, ebenso die einfache parallele Fingerstellung der

Muttergottes.

Ein nahverwandtes Formgefühl macht sich natürlich auch in den in eine frühere Schaffensperiode gehörenden

Stoß'schen Kupferstichen bemerkbar. Das Motiv der Überreichung des Granatapfels kehrt auch auf einer Kupferstich-

madonna (B. 3, P. 6) wieder. Das auf der Zeichnung Abb. 1 nur schematisch angedeutete Madonnengesicht geht mit

dem Veitschen Marientypus gut zusammen. Die verhältnismäßig kleinen Wangen des Kindes lassen dasselbe Form-

gefühl erkennen wie das Gesicht Marias auf der Beweinung (Kupferstich) B. 2 und Katharinas auf dem Martyrium dieser