■ Galerie Unna zu Rum.

Inschrift' (statt Francisci Florentini liest Bartsch Francisci Floris!) aut den niederländischen Manieristen Kloris

zurückgeführt. Bartsch' Irrtum überrascht um so mehr, als der Stil des Blattes auch ohne die doppelte Beglaubigung

deutlich auf Salviati als den Zeichner der Vorlage hinweisen würde. Die Anatomie der Rosse, die wilden Ringellocken

ihrer Mähnen, die Typen und Trachten der Krieger, ihre gewaltsamen Bewegungen und Verkürzungen erinnern

besonders stark an die Kriegsszenen des Palazzo Vecchio; auch Einzelheiten wie Rüstungen, Waffen, Gebäude des

Hintergrundes finden sich dort ganz ähnlich. Vasaris Worte bieten einen erwünschten Anhalt auch für die Datierung

der Vorlage, da sie betonen, daß Salviati die Komposition nicht erst im Jahre 1545, dem Datum des Stiches, geschaffen

hat, sondern »viel früher in Rom«, das heißt wohl gegen 1541, das Jahr seiner Übersiedlung nach Florenz. Hier

entstand das Riesenblatt des Enea Vico (in 2 Teilen) auf Veranlassung und Rechnung des Herzogs Cosimo, in dessen

Dienste damals Salviati stand und dessen Namen es füglich in der Widmung trug.

Wie der Stich trotz Vasaris Hinweis auf Frans Floris zurückgeführt werden konnte, so ward auch die Vorlage

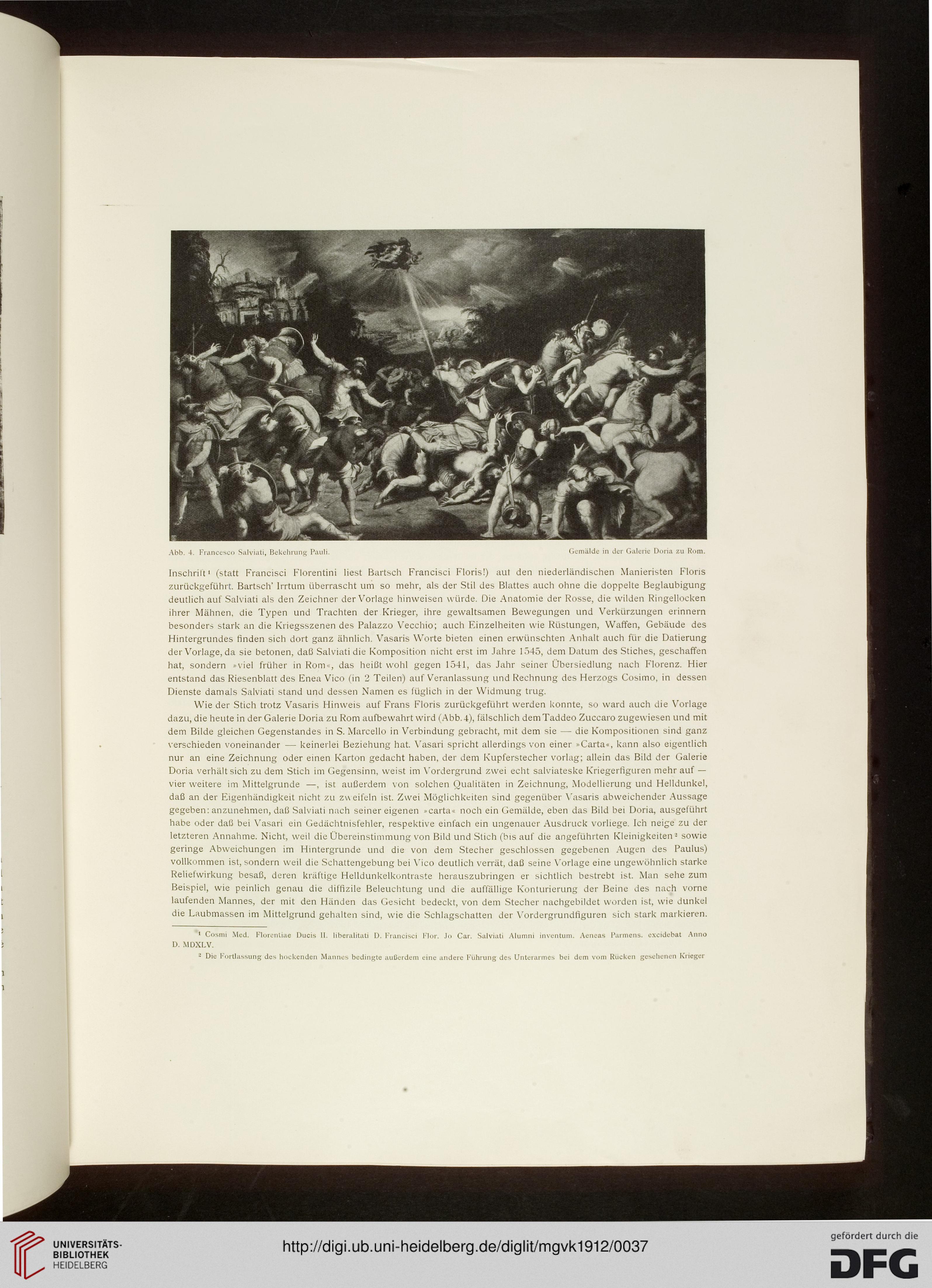

dazu, die heute in der Galerie Doria zu Rom aufbewahrt wird (Abb.4), fälschlich demTaddeo Zuccaro zugewiesen und mit

dem Bilde gleichen Gegenstandes in S. Marcello in Verbindung gebracht, mit dem sie — die Kompositionen sind ganz

verschieden voneinander — keinerlei Beziehung hat. Vasari spricht allerdings von einer »Carta«, kann also eigentlich

nur an eine Zeichnung oder einen Karton gedacht haben, der dem Kupferstecher vorlag; allein das Bild der Galerie

Doria verhält sich zu dem Stich im Gegensinn, weist im Vordergrund zwei echt salviateske Kriegerfiguren mehr auf —

vier weitere im Mittelgrunde —, ist außerdem von solchen Qualitäten in Zeichnung, Modellierung und Helldunkel,

daß an der Eigenhändigkeit nicht zu zweifeln ist. Zwei Möglichkeiten sind gegenüber Vasaris abweichender Aussage

gegeben: anzunehmen, daß Salviati nach seiner eigenen »carta« noch ein Gemälde, eben das Bild bei Doria, ausgeführt

habe oder daß bei Vasari ein Gedächtnisfehler, respektive einfach ein ungenauer Ausdruck vorliege. Ich neige zu der

letzteren Annahme. Nicht, weil die Übereinstimmung von Bild und Stich (bis auf die angeführten Kleinigkeiten- sowie

geringe Abweichungen im Hintergrunde und die von dem Stecher geschlossen gegebenen Augen des Paulus)

vollkommen ist, sondern weil die Schattengebung bei Vico deutlich verrät, daß seine Vorlage eine ungewöhnlich starke

Reliefwirkung besaß, deren kräftige Helldunkelkontraste herauszubringen er sichtlich bestrebt ist. Man sehe zum

Beispiel, wie peinlich genau die diffizile Beleuchtung und die auffällige Konturierung der Beine des nach vorne

laufenden Mannes, der mit den Händen das Gesicht bedeckt, von dem Stecher nachgebildet worden ist, wie dunkel

die Laubmassen im Mittelgrund gehalten sind, wie die Schlagschatten der Vordergrundfiguren sich stark markieren.

1 Cosmi Med. Florentiae Ducis

D. MDXLV.

2 Die Fortlassung des hockenden Mannes bedingte außerdem eine andere Führung des Unterar

Hberalitati D. Francisci Flur. Jn Car. Salviati Alumni inventum. Aeneas Parmens. exeidebat Anno

ei dem vom Rücken gesehenen Krieger

Inschrift' (statt Francisci Florentini liest Bartsch Francisci Floris!) aut den niederländischen Manieristen Kloris

zurückgeführt. Bartsch' Irrtum überrascht um so mehr, als der Stil des Blattes auch ohne die doppelte Beglaubigung

deutlich auf Salviati als den Zeichner der Vorlage hinweisen würde. Die Anatomie der Rosse, die wilden Ringellocken

ihrer Mähnen, die Typen und Trachten der Krieger, ihre gewaltsamen Bewegungen und Verkürzungen erinnern

besonders stark an die Kriegsszenen des Palazzo Vecchio; auch Einzelheiten wie Rüstungen, Waffen, Gebäude des

Hintergrundes finden sich dort ganz ähnlich. Vasaris Worte bieten einen erwünschten Anhalt auch für die Datierung

der Vorlage, da sie betonen, daß Salviati die Komposition nicht erst im Jahre 1545, dem Datum des Stiches, geschaffen

hat, sondern »viel früher in Rom«, das heißt wohl gegen 1541, das Jahr seiner Übersiedlung nach Florenz. Hier

entstand das Riesenblatt des Enea Vico (in 2 Teilen) auf Veranlassung und Rechnung des Herzogs Cosimo, in dessen

Dienste damals Salviati stand und dessen Namen es füglich in der Widmung trug.

Wie der Stich trotz Vasaris Hinweis auf Frans Floris zurückgeführt werden konnte, so ward auch die Vorlage

dazu, die heute in der Galerie Doria zu Rom aufbewahrt wird (Abb.4), fälschlich demTaddeo Zuccaro zugewiesen und mit

dem Bilde gleichen Gegenstandes in S. Marcello in Verbindung gebracht, mit dem sie — die Kompositionen sind ganz

verschieden voneinander — keinerlei Beziehung hat. Vasari spricht allerdings von einer »Carta«, kann also eigentlich

nur an eine Zeichnung oder einen Karton gedacht haben, der dem Kupferstecher vorlag; allein das Bild der Galerie

Doria verhält sich zu dem Stich im Gegensinn, weist im Vordergrund zwei echt salviateske Kriegerfiguren mehr auf —

vier weitere im Mittelgrunde —, ist außerdem von solchen Qualitäten in Zeichnung, Modellierung und Helldunkel,

daß an der Eigenhändigkeit nicht zu zweifeln ist. Zwei Möglichkeiten sind gegenüber Vasaris abweichender Aussage

gegeben: anzunehmen, daß Salviati nach seiner eigenen »carta« noch ein Gemälde, eben das Bild bei Doria, ausgeführt

habe oder daß bei Vasari ein Gedächtnisfehler, respektive einfach ein ungenauer Ausdruck vorliege. Ich neige zu der

letzteren Annahme. Nicht, weil die Übereinstimmung von Bild und Stich (bis auf die angeführten Kleinigkeiten- sowie

geringe Abweichungen im Hintergrunde und die von dem Stecher geschlossen gegebenen Augen des Paulus)

vollkommen ist, sondern weil die Schattengebung bei Vico deutlich verrät, daß seine Vorlage eine ungewöhnlich starke

Reliefwirkung besaß, deren kräftige Helldunkelkontraste herauszubringen er sichtlich bestrebt ist. Man sehe zum

Beispiel, wie peinlich genau die diffizile Beleuchtung und die auffällige Konturierung der Beine des nach vorne

laufenden Mannes, der mit den Händen das Gesicht bedeckt, von dem Stecher nachgebildet worden ist, wie dunkel

die Laubmassen im Mittelgrund gehalten sind, wie die Schlagschatten der Vordergrundfiguren sich stark markieren.

1 Cosmi Med. Florentiae Ducis

D. MDXLV.

2 Die Fortlassung des hockenden Mannes bedingte außerdem eine andere Führung des Unterar

Hberalitati D. Francisci Flur. Jn Car. Salviati Alumni inventum. Aeneas Parmens. exeidebat Anno

ei dem vom Rücken gesehenen Krieger