55

Berry aufgeführt erscheint und deren erster Band in derBiblio-

theque de 1'Arsenal (MS. 5212) zu Paris erhalten ist.1 Schrift,

Stil und Trachten weisen auf eine Entstehung im dritten Viertel

des XIV. Jahrhunderts.

Man vergleiche das französische a (Abb. 5) im Prinzip

der Buchstabenbildung mit dem t unseres Alphabets; oder

den Trommler (Abb. 6) mit der ähnlichen Figur im oberen Balken

des t. Auch findet sich der wilde Mann hier (Abb. 7) sowie die

groteske Verbindung von Menschen- und Tierfiguren zur

Buchstabenform (Abb. 6, 7, 8).

Trotz dieser Übereinstimmungen wage ich nicht an die

unmittelbare Abhängigkeit unseres Alphabets von einem fran-

zösischen Vorbild zu glauben. Dazu scheint mir die Darstellung

doch stellenweise zu karikaturistisch, — man betrachte zum

Beispiel daraufhin das lt (Abb. 3) — Eigenschaften, die doch

eher der deutschen Kunst jenes Zeitraumes entsprechen. Da-

gegen glaube ich, was sogar durch das Medium der Kopie

noch zu erkennen ist, daß das Original starke französische

Einflüsse aufwies, eine Tatsache, die sich insbesondere in der

Faltengebung, — man vergleiche hier die Verkündigung auf

dem 11t — noch verfolgen läßt.

Hingegen scheint der Umstand, daß auf einer der Fahnen

— die zweite konnte ich nicht identifizieren — und zwar im

Buchstaben rj der deutsche Reichsadler dargestellt ist, einen ge-

wissermaßen historischen Beleg für unsere Hypothese zubieten.

Schließlich spricht für die Entstehung des Alphabets in

Deutschland noch die Tatsache, daß sich die bedeutendsten

und einflußreichsten Kopien vor allem in Deutschland nach-

weisen lassen.5

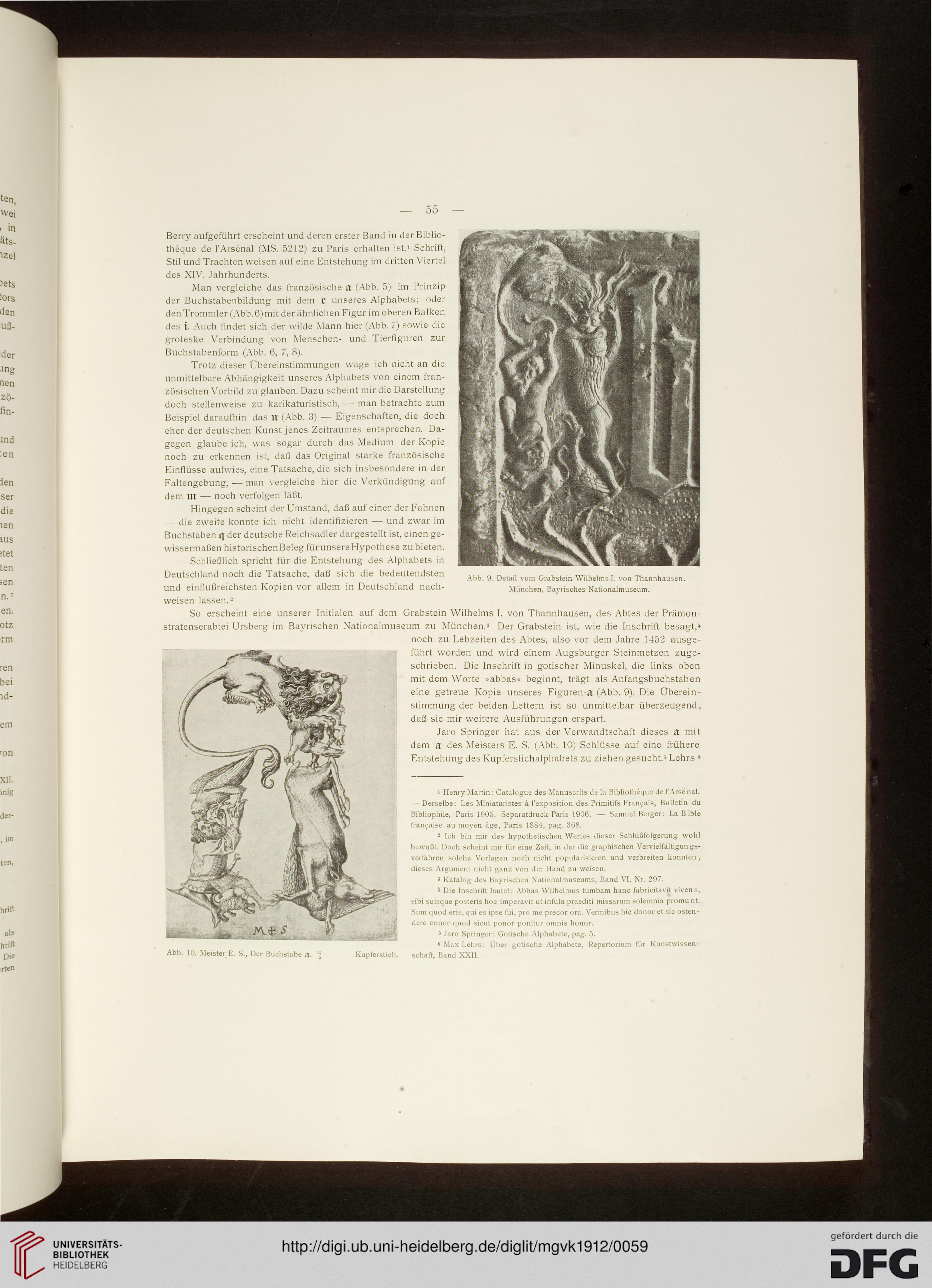

So erscheint eine unserer Initialen auf dem Grabstein Wilhelms I. von Thannhausen, des Abtes der Prämon-

stratenserabtei Ursberg im Bayrischen Nationalmuseum zu München.3 Der Grabstein ist, wie die Inschrift besagt,*

noch zu Lebzeiten des Abtes, also vor dem Jahre 1452 ausge-

führt worden und wird einem Augsburger Steinmetzen zuge-

schrieben. Die Inschrift in gotischer Minuskel, die links oben

mit dem Worte »abbas« beginnt, trägt als Anfangsbuchstaben

eine getreue Kopie unseres Figuren-a (Abb. 9). Die Überein-

stimmung der beiden Lettern ist so unmittelbar überzeugend,

daß sie mir weitere Ausführungen erspart.

Jaro Springer hat aus der Verwandtschaft dieses a mit

dem a des Meisters E. S. (Abb. 10) Schlüsse auf eine frühere

Entstehung des Kupferstichalphabets zu ziehen gesucht.5 Lehrs s

Abb. 9. Detail vom Grabstein Wilhelms I. von Thannhausen.

München, Ba}'risches Nationalmuseum.

Abb. 10. MeisterE. S., Der Buchstabe ft,

i Henry Martin; Catalogue des Manuscrits de la Bibliotheque de l'Arsenal.

— Derselbe: Les Miniaturistes ä l'exposition des Primitifs Francais, Bulletin du

Bibliophile, Paris 1905. Separatdruck Paris 1906. — Samuel Berger: La B ible

francaise au moyen äge, Paris 18S4, pag. 368.

2 Ich bin mir des hypothetischen Wertes dieser Schlußfolgerung wohl

bewußt. Doch scheint mir für eine Zeit, in der die graphischen Vervielfaltigungs-

veifahren solche Vorlagen noch nicht popularisieren und verbreiten konnten,

dieses Argument nicht ganz von der Hand zu weisen.

3 Katalog des Bayrischen Nationalmuseums, Band VI, Nr. 297.

4 Die Inschrift lautet: Abbas Wilhelmus tumbam hanc fabiicitavit vivens,

sibi suisque posteris hoc imperavit ut infula praediti missarum solemnia promu nt.

Sum quod eris, qui es ipse fui, pro mc precor ora. Vermibus hie donor et sie osten-

dere conor quod sicut ponor ponitur omnis honor.

5 Jaro Springer: Gotische Alphabete, pag. 5.

'• Max Lehrs Über gotische Alphabete, Repertorium für Kunstwissen-

schaft, Band XXII.

Berry aufgeführt erscheint und deren erster Band in derBiblio-

theque de 1'Arsenal (MS. 5212) zu Paris erhalten ist.1 Schrift,

Stil und Trachten weisen auf eine Entstehung im dritten Viertel

des XIV. Jahrhunderts.

Man vergleiche das französische a (Abb. 5) im Prinzip

der Buchstabenbildung mit dem t unseres Alphabets; oder

den Trommler (Abb. 6) mit der ähnlichen Figur im oberen Balken

des t. Auch findet sich der wilde Mann hier (Abb. 7) sowie die

groteske Verbindung von Menschen- und Tierfiguren zur

Buchstabenform (Abb. 6, 7, 8).

Trotz dieser Übereinstimmungen wage ich nicht an die

unmittelbare Abhängigkeit unseres Alphabets von einem fran-

zösischen Vorbild zu glauben. Dazu scheint mir die Darstellung

doch stellenweise zu karikaturistisch, — man betrachte zum

Beispiel daraufhin das lt (Abb. 3) — Eigenschaften, die doch

eher der deutschen Kunst jenes Zeitraumes entsprechen. Da-

gegen glaube ich, was sogar durch das Medium der Kopie

noch zu erkennen ist, daß das Original starke französische

Einflüsse aufwies, eine Tatsache, die sich insbesondere in der

Faltengebung, — man vergleiche hier die Verkündigung auf

dem 11t — noch verfolgen läßt.

Hingegen scheint der Umstand, daß auf einer der Fahnen

— die zweite konnte ich nicht identifizieren — und zwar im

Buchstaben rj der deutsche Reichsadler dargestellt ist, einen ge-

wissermaßen historischen Beleg für unsere Hypothese zubieten.

Schließlich spricht für die Entstehung des Alphabets in

Deutschland noch die Tatsache, daß sich die bedeutendsten

und einflußreichsten Kopien vor allem in Deutschland nach-

weisen lassen.5

So erscheint eine unserer Initialen auf dem Grabstein Wilhelms I. von Thannhausen, des Abtes der Prämon-

stratenserabtei Ursberg im Bayrischen Nationalmuseum zu München.3 Der Grabstein ist, wie die Inschrift besagt,*

noch zu Lebzeiten des Abtes, also vor dem Jahre 1452 ausge-

führt worden und wird einem Augsburger Steinmetzen zuge-

schrieben. Die Inschrift in gotischer Minuskel, die links oben

mit dem Worte »abbas« beginnt, trägt als Anfangsbuchstaben

eine getreue Kopie unseres Figuren-a (Abb. 9). Die Überein-

stimmung der beiden Lettern ist so unmittelbar überzeugend,

daß sie mir weitere Ausführungen erspart.

Jaro Springer hat aus der Verwandtschaft dieses a mit

dem a des Meisters E. S. (Abb. 10) Schlüsse auf eine frühere

Entstehung des Kupferstichalphabets zu ziehen gesucht.5 Lehrs s

Abb. 9. Detail vom Grabstein Wilhelms I. von Thannhausen.

München, Ba}'risches Nationalmuseum.

Abb. 10. MeisterE. S., Der Buchstabe ft,

i Henry Martin; Catalogue des Manuscrits de la Bibliotheque de l'Arsenal.

— Derselbe: Les Miniaturistes ä l'exposition des Primitifs Francais, Bulletin du

Bibliophile, Paris 1905. Separatdruck Paris 1906. — Samuel Berger: La B ible

francaise au moyen äge, Paris 18S4, pag. 368.

2 Ich bin mir des hypothetischen Wertes dieser Schlußfolgerung wohl

bewußt. Doch scheint mir für eine Zeit, in der die graphischen Vervielfaltigungs-

veifahren solche Vorlagen noch nicht popularisieren und verbreiten konnten,

dieses Argument nicht ganz von der Hand zu weisen.

3 Katalog des Bayrischen Nationalmuseums, Band VI, Nr. 297.

4 Die Inschrift lautet: Abbas Wilhelmus tumbam hanc fabiicitavit vivens,

sibi suisque posteris hoc imperavit ut infula praediti missarum solemnia promu nt.

Sum quod eris, qui es ipse fui, pro mc precor ora. Vermibus hie donor et sie osten-

dere conor quod sicut ponor ponitur omnis honor.

5 Jaro Springer: Gotische Alphabete, pag. 5.

'• Max Lehrs Über gotische Alphabete, Repertorium für Kunstwissen-

schaft, Band XXII.