56

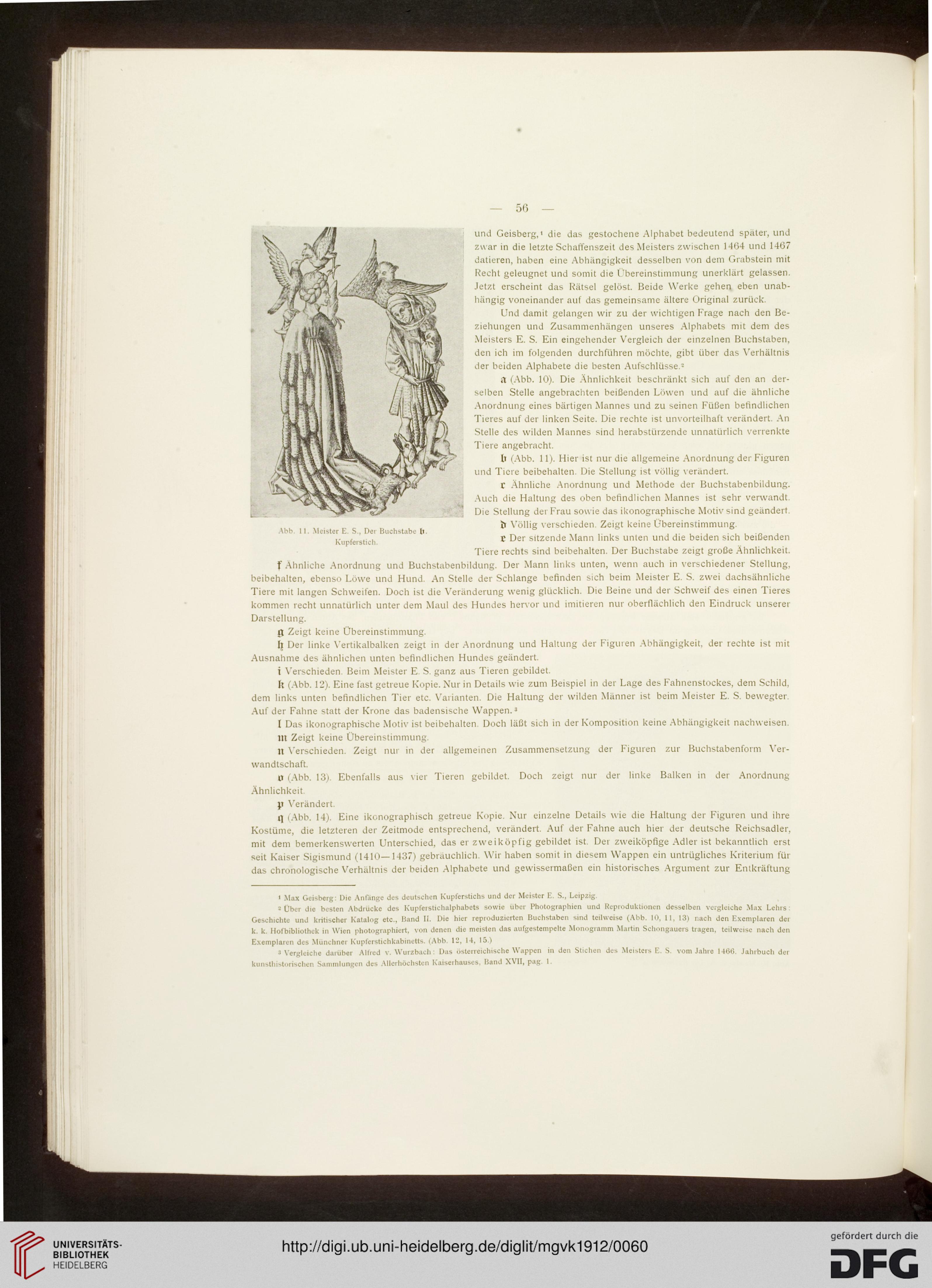

Abb. 11. Meister E. S . Dei Buchstabe b.

Kupferstich

und Geisberg,1 die dat. gestochene Alphabet bedeutend spater, und

zwar in die letzte Schaffenszeit des Meisters zwischen 1404 und 1407

datieren, haben eine Abhängigkeit desselben von dem Grabstein mit

Recht geleugnet und somit die Übereinstimmung unerklärt gelassen.

Jetzt erscheint das Rätsel gelöst. Beide Werke gehen eben unab-

hängig voneinander auf das gemeinsame ältere Original zurück.

Und damit gelangen wir zu der wichtigen Frage nach den Be-

ziehungen und Zusammenhängen unseres Alphabets mit dem des

Meisters E. S. Ein eingehender Vergleich der einzelnen Buchstaben,

den ich im folgenden durchführen möchte, gibt über das Verhältnis

der beiden Alphabete die besten Aufschlüsse.-

a (Abb. 10). Die Ähnlichkeit beschränkt sich auf den an der-

selben Stelle angebrachten beißenden Löwen und auf die ähnliche

Anordnung eines bärtigen Mannes und zu seinen Füßen befindlichen

Tieres auf der linken Seite. Die rechte ist unvorteilhaft verändert. An

Stelle des wilden Mannes sind herabstürzende unnatürlich verrenkte

Tiere angebracht.

b (Abb. 11). Hier ist nur die allgemeine Anordnung der Figuren

und Tiere beibehalten. Die Stellung ist völlig verändert.

r Ahnliche Anordnung und Methode der Buchstabenbildung.

Auch die Haltung des oben befindlichen Mannes ist sehr verwandt.

Die Stellung der Frau sowie das ikonographische Motiv sind geändert.

Ji Völlig verschieden. Zeigt keine Übereinstimmung.

r Der sitzende Mann links unten und die beiden sich beißenden

Tiere rechts sind beibehalten. Der Buchstabe zeigt große Ähnlichkeit.

f Ahnliche Anordnung und Buchstabenbildung. Der Mann links unten, wenn auch in verschiedener Stellung,

beibehalten, ebenso Löwe und Hund. An Stelle der Schlange befinden sich beim Meister E. S. zwei dachsähnliche

Tiere mit langen Schweifen. Doch ist die Veränderung wenig glücklich. Die Beine und der Schweif des einen Tieres

kommen recht unnatürlich unter dem Maul des Hundes hervor und imitieren nur oberflächlich den Eindruck unserer

Darstellung.

g Zeigt keine Übereinstimmung.

I| Der linke Vertikalbalken zeigt in der Anordnung und Haltung der Figuien Abhängigkeit, der rechte ist mit

Ausnahme des ähnlichen unten befindlichen Hundes geändert.

i Verschieden. Beim Meister E S. ganz aus Tieren gebildet.

ft (Abb. 12). Eine fast getreue Kopie. Nur in Details wie zum Beispiel in der Lage des Fahnenstockes, dem Schild,

dem links unten befindlichen Tier etc. Varianten. Die Haltung der wilden Männer ist beim Meister E. S. bewegter.

Auf der Fahne statt der Krone das badensische Wappen.'

I Das ikonographische Motiv ist beibehalten Doch läßt sich in der Komposition keine Abhängigkeit nachweisen.

tu Zeigt keine Übereinstimmung.

II Verschieden. Zeigt nur in der allgemeinen Zusammensetzung der Figuien zur Buchstabenform Ver-

wandtschaft.

O (Abb. 13). Ebenfalls aus vier Tieren gebildet. Doch zeigt nur der linke Balken in der Anordnung

Ähnlichkeit.

yi Verändert.

jj (Abb. 14). Eine ikonographisch getreue Kopie. Nur einzelne Details wie die Haltung der Figuien und ihre

Kostüme, die letzteren der Zeitmode entsprechend, verändert. Auf der Fahne auch hier der deutsche Reichsadler,

mit dem bemerkenswerten Unterschied, das er zweiköpfig gebildet ist. Dei zweiköpfige Adler ist bekanntlich erst

seit Kaiser Sigismund (1410—1437) gebrauchlich. Wir haben somit in diesem Wappen ein untrügliches Kriterium für

das chronologische Verhältnis der beiden Alphabete und gewissermaßen ein historisches Argument zur Entkräftung

i Max Geisberg: Die Anfänge des deutschen Kupferstichs und der Meister E. S., Leipzig

2 Über die besten Abdrücke des Kupfeistichalphabets sowie über Photographien und Reproduktionen desselben vergleiche Max Lehrs

Geschichte und kritischer Katalog etc., Hand II. Die hier reproduzierten Buchstaben sind teilweise (Abb. 10, 11. 13) nach den Exemplaren dei

k. k. Hofbibliothek in Wien photographiert, von denen die meisten das aufgestempelte Monogramm Martin Schongauers tragen, teilweise nach den

Exemplaren des MUnchnei Kupferstichkabinetts. (Abb. 12, 14, 15.)

rgleiche darübel Alfred v. Wurzbach: Das österreichische Wappen in den Stichen des Meisters I S. vom Jahre 146li. Jahrbuch der

kunsthistorischer Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band XVII, pag

Abb. 11. Meister E. S . Dei Buchstabe b.

Kupferstich

und Geisberg,1 die dat. gestochene Alphabet bedeutend spater, und

zwar in die letzte Schaffenszeit des Meisters zwischen 1404 und 1407

datieren, haben eine Abhängigkeit desselben von dem Grabstein mit

Recht geleugnet und somit die Übereinstimmung unerklärt gelassen.

Jetzt erscheint das Rätsel gelöst. Beide Werke gehen eben unab-

hängig voneinander auf das gemeinsame ältere Original zurück.

Und damit gelangen wir zu der wichtigen Frage nach den Be-

ziehungen und Zusammenhängen unseres Alphabets mit dem des

Meisters E. S. Ein eingehender Vergleich der einzelnen Buchstaben,

den ich im folgenden durchführen möchte, gibt über das Verhältnis

der beiden Alphabete die besten Aufschlüsse.-

a (Abb. 10). Die Ähnlichkeit beschränkt sich auf den an der-

selben Stelle angebrachten beißenden Löwen und auf die ähnliche

Anordnung eines bärtigen Mannes und zu seinen Füßen befindlichen

Tieres auf der linken Seite. Die rechte ist unvorteilhaft verändert. An

Stelle des wilden Mannes sind herabstürzende unnatürlich verrenkte

Tiere angebracht.

b (Abb. 11). Hier ist nur die allgemeine Anordnung der Figuren

und Tiere beibehalten. Die Stellung ist völlig verändert.

r Ahnliche Anordnung und Methode der Buchstabenbildung.

Auch die Haltung des oben befindlichen Mannes ist sehr verwandt.

Die Stellung der Frau sowie das ikonographische Motiv sind geändert.

Ji Völlig verschieden. Zeigt keine Übereinstimmung.

r Der sitzende Mann links unten und die beiden sich beißenden

Tiere rechts sind beibehalten. Der Buchstabe zeigt große Ähnlichkeit.

f Ahnliche Anordnung und Buchstabenbildung. Der Mann links unten, wenn auch in verschiedener Stellung,

beibehalten, ebenso Löwe und Hund. An Stelle der Schlange befinden sich beim Meister E. S. zwei dachsähnliche

Tiere mit langen Schweifen. Doch ist die Veränderung wenig glücklich. Die Beine und der Schweif des einen Tieres

kommen recht unnatürlich unter dem Maul des Hundes hervor und imitieren nur oberflächlich den Eindruck unserer

Darstellung.

g Zeigt keine Übereinstimmung.

I| Der linke Vertikalbalken zeigt in der Anordnung und Haltung der Figuien Abhängigkeit, der rechte ist mit

Ausnahme des ähnlichen unten befindlichen Hundes geändert.

i Verschieden. Beim Meister E S. ganz aus Tieren gebildet.

ft (Abb. 12). Eine fast getreue Kopie. Nur in Details wie zum Beispiel in der Lage des Fahnenstockes, dem Schild,

dem links unten befindlichen Tier etc. Varianten. Die Haltung der wilden Männer ist beim Meister E. S. bewegter.

Auf der Fahne statt der Krone das badensische Wappen.'

I Das ikonographische Motiv ist beibehalten Doch läßt sich in der Komposition keine Abhängigkeit nachweisen.

tu Zeigt keine Übereinstimmung.

II Verschieden. Zeigt nur in der allgemeinen Zusammensetzung der Figuien zur Buchstabenform Ver-

wandtschaft.

O (Abb. 13). Ebenfalls aus vier Tieren gebildet. Doch zeigt nur der linke Balken in der Anordnung

Ähnlichkeit.

yi Verändert.

jj (Abb. 14). Eine ikonographisch getreue Kopie. Nur einzelne Details wie die Haltung der Figuien und ihre

Kostüme, die letzteren der Zeitmode entsprechend, verändert. Auf der Fahne auch hier der deutsche Reichsadler,

mit dem bemerkenswerten Unterschied, das er zweiköpfig gebildet ist. Dei zweiköpfige Adler ist bekanntlich erst

seit Kaiser Sigismund (1410—1437) gebrauchlich. Wir haben somit in diesem Wappen ein untrügliches Kriterium für

das chronologische Verhältnis der beiden Alphabete und gewissermaßen ein historisches Argument zur Entkräftung

i Max Geisberg: Die Anfänge des deutschen Kupferstichs und der Meister E. S., Leipzig

2 Über die besten Abdrücke des Kupfeistichalphabets sowie über Photographien und Reproduktionen desselben vergleiche Max Lehrs

Geschichte und kritischer Katalog etc., Hand II. Die hier reproduzierten Buchstaben sind teilweise (Abb. 10, 11. 13) nach den Exemplaren dei

k. k. Hofbibliothek in Wien photographiert, von denen die meisten das aufgestempelte Monogramm Martin Schongauers tragen, teilweise nach den

Exemplaren des MUnchnei Kupferstichkabinetts. (Abb. 12, 14, 15.)

rgleiche darübel Alfred v. Wurzbach: Das österreichische Wappen in den Stichen des Meisters I S. vom Jahre 146li. Jahrbuch der

kunsthistorischer Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band XVII, pag