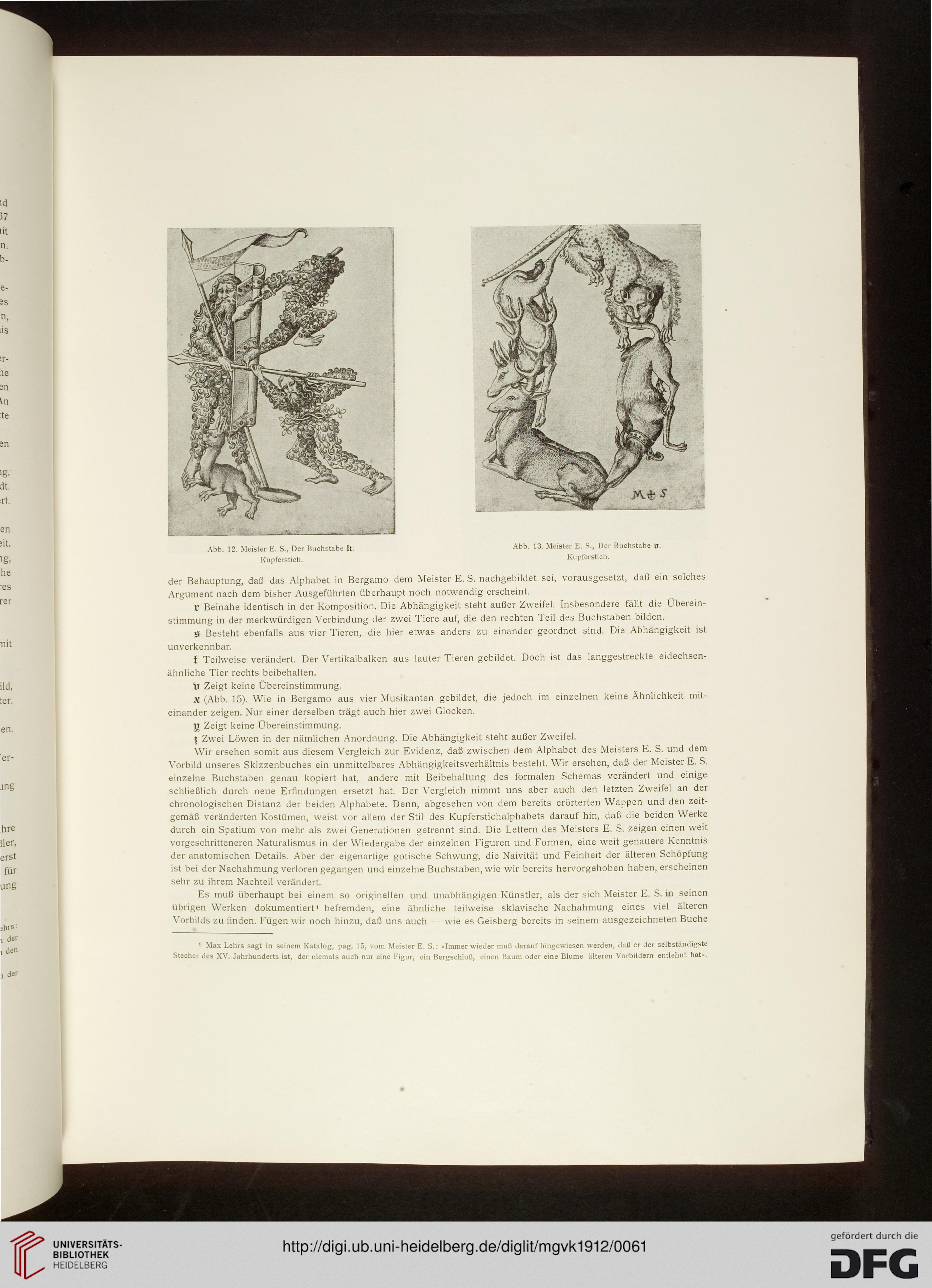

Abb. 12. Meister E. S„ Der Buchstabe

Kupferstich.

Abb. 13. Meister E. S., Der Buchstabe 0.

Kupferstich.

der Behauptung, daß das Alphabet in Bergamo dem Meister E. S. nachgebildet sei, vorausgesetzt, daß ein solches

Argument nach dem bisher Ausgeführten überhaupt noch notwendig erscheint.

r Beinahe identisch in der Komposition. Die Abhängigkeit steht außer Zweifel. Insbesondere fällt die Überein-

stimmung in der merkwürdigen Verbindung der zwei Tiere auf, die den rechten Teil des Buchstaben bilden.

S Besteht ebenfalls aus vier Tieren, die hier etwas anders zu einander geordnet sind. Die Abhängigkeit ist

unverkennbar.

f Teilweise verändert. Der Vertikalbalken aus lauter Tieren gebildet. Doch ist das langgestreckte eidechsen-

ähnliche Tier rechts beibehalten.

ir Zeigt keine Übereinstimmung.

X (Abb. 15). Wie in Bergamo aus vier Musikanten gebildet, die jedoch im einzelnen keine Ähnlichkeit mit-

einander zeigen. Nur einer derselben trägt auch hier zwei Glocken.

Jt Zeigt keine Übereinstimmung.

j Zwei Löwen in der nämlichen Anordnung. Die Abhängigkeit steht außer Zweifel.

Wir ersehen somit aus diesem Vergleich zur Evidenz, daß zwischen dem Alphabet des Meisters E. S. und dem

Vorbild unseres Skizzenbuches ein unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis besteht. Wir ersehen, daß der Meister E. S.

einzelne Buchstaben genau kopiert hat, andere mit Beibehaltung des formalen Schemas verändert und einige

schließlich durch neue Erfindungen ersetzt hat. Der Vergleich nimmt uns aber auch den letzten Zweifel an der

chronologischen Distanz der beiden Alphabete. Denn, abgesehen von dem bereits erörterten Wappen und den zeit-

gemäß veränderten Kostümen, weist vor allem der Stil des Kupferstichalphabets darauf hin, daß die beiden Werke

durch ein Spatium von mehr als zwei Generationen getrennt sind. Die Lettern des Meisters E. S. zeigen einen weit

vorgeschritteneren Naturalismus in der Wiedergabe der einzelnen Figuren und Formen, eine weit genauere Kenntnis

der anatomischen Details. Aber der eigenartige gotische Schwung, die Naivität und Feinheit der älteren Schöpfung

ist bei der Nachahmung verloren gegangen und einzelne Buchstaben, wie wir bereits hervorgehoben haben, erscheinen

sehr zu ihrem Nachteil verändert.

Es muß überhaupt bei einem so originellen und unabhängigen Künstler, als der sich Meister E. S. in seinen

übrigen Werken dokumentiert' befremden, eine ähnliche teilweise sklavische Nachahmung eines viel älteren

Vorbilds zu finden. Fügen wir noch hinzu, daß uns auch — wie es Geisberg bereits in seinem ausgezeichneten Buche

t Max Lehrs sagt in seinem Katalog, pag. 15, vom Meister E. S.: »Immer wieder muß darauf hingewiesen werden, daß er der selbständigste

Stecher des XV. Jahrhunderts ist, der niemals auch nur eine Figur, ein Bergschloß, einen Baum oder eine Blume älteren Vorbildern entlehnt hat*.

Kupferstich.

Abb. 13. Meister E. S., Der Buchstabe 0.

Kupferstich.

der Behauptung, daß das Alphabet in Bergamo dem Meister E. S. nachgebildet sei, vorausgesetzt, daß ein solches

Argument nach dem bisher Ausgeführten überhaupt noch notwendig erscheint.

r Beinahe identisch in der Komposition. Die Abhängigkeit steht außer Zweifel. Insbesondere fällt die Überein-

stimmung in der merkwürdigen Verbindung der zwei Tiere auf, die den rechten Teil des Buchstaben bilden.

S Besteht ebenfalls aus vier Tieren, die hier etwas anders zu einander geordnet sind. Die Abhängigkeit ist

unverkennbar.

f Teilweise verändert. Der Vertikalbalken aus lauter Tieren gebildet. Doch ist das langgestreckte eidechsen-

ähnliche Tier rechts beibehalten.

ir Zeigt keine Übereinstimmung.

X (Abb. 15). Wie in Bergamo aus vier Musikanten gebildet, die jedoch im einzelnen keine Ähnlichkeit mit-

einander zeigen. Nur einer derselben trägt auch hier zwei Glocken.

Jt Zeigt keine Übereinstimmung.

j Zwei Löwen in der nämlichen Anordnung. Die Abhängigkeit steht außer Zweifel.

Wir ersehen somit aus diesem Vergleich zur Evidenz, daß zwischen dem Alphabet des Meisters E. S. und dem

Vorbild unseres Skizzenbuches ein unmittelbares Abhängigkeitsverhältnis besteht. Wir ersehen, daß der Meister E. S.

einzelne Buchstaben genau kopiert hat, andere mit Beibehaltung des formalen Schemas verändert und einige

schließlich durch neue Erfindungen ersetzt hat. Der Vergleich nimmt uns aber auch den letzten Zweifel an der

chronologischen Distanz der beiden Alphabete. Denn, abgesehen von dem bereits erörterten Wappen und den zeit-

gemäß veränderten Kostümen, weist vor allem der Stil des Kupferstichalphabets darauf hin, daß die beiden Werke

durch ein Spatium von mehr als zwei Generationen getrennt sind. Die Lettern des Meisters E. S. zeigen einen weit

vorgeschritteneren Naturalismus in der Wiedergabe der einzelnen Figuren und Formen, eine weit genauere Kenntnis

der anatomischen Details. Aber der eigenartige gotische Schwung, die Naivität und Feinheit der älteren Schöpfung

ist bei der Nachahmung verloren gegangen und einzelne Buchstaben, wie wir bereits hervorgehoben haben, erscheinen

sehr zu ihrem Nachteil verändert.

Es muß überhaupt bei einem so originellen und unabhängigen Künstler, als der sich Meister E. S. in seinen

übrigen Werken dokumentiert' befremden, eine ähnliche teilweise sklavische Nachahmung eines viel älteren

Vorbilds zu finden. Fügen wir noch hinzu, daß uns auch — wie es Geisberg bereits in seinem ausgezeichneten Buche

t Max Lehrs sagt in seinem Katalog, pag. 15, vom Meister E. S.: »Immer wieder muß darauf hingewiesen werden, daß er der selbständigste

Stecher des XV. Jahrhunderts ist, der niemals auch nur eine Figur, ein Bergschloß, einen Baum oder eine Blume älteren Vorbildern entlehnt hat*.