für die Kapelle der Eleonora

von Toledo im Palazzo vecchio

gemalten Altarbildes,'vor allem

in der Anordnung der Haupt-

gruppe, deren Unselbständig-

keit lediglieh infolge des Gegen-

sinnes nicht so deutlieh merk-

bar wird. Es ist möglich, daß

diese Abhängigkeit Vasari sel-

ber nicht zum Bewußtsein ge-

kommen ist oder daß er im

Gegenteil bestrebt war, das viel

bestaunte Altarbild des großen

Porträtistendurch seine reiche-

re Behandlung in den Schatten

zu stellen; da er sich damals

in Florenz aufhielt, so kannte

er es jedenfalls und hat das

gerade erst geschaffene Werk

sicher in der Kapelle der

Eleonora sorgfältig studiert.

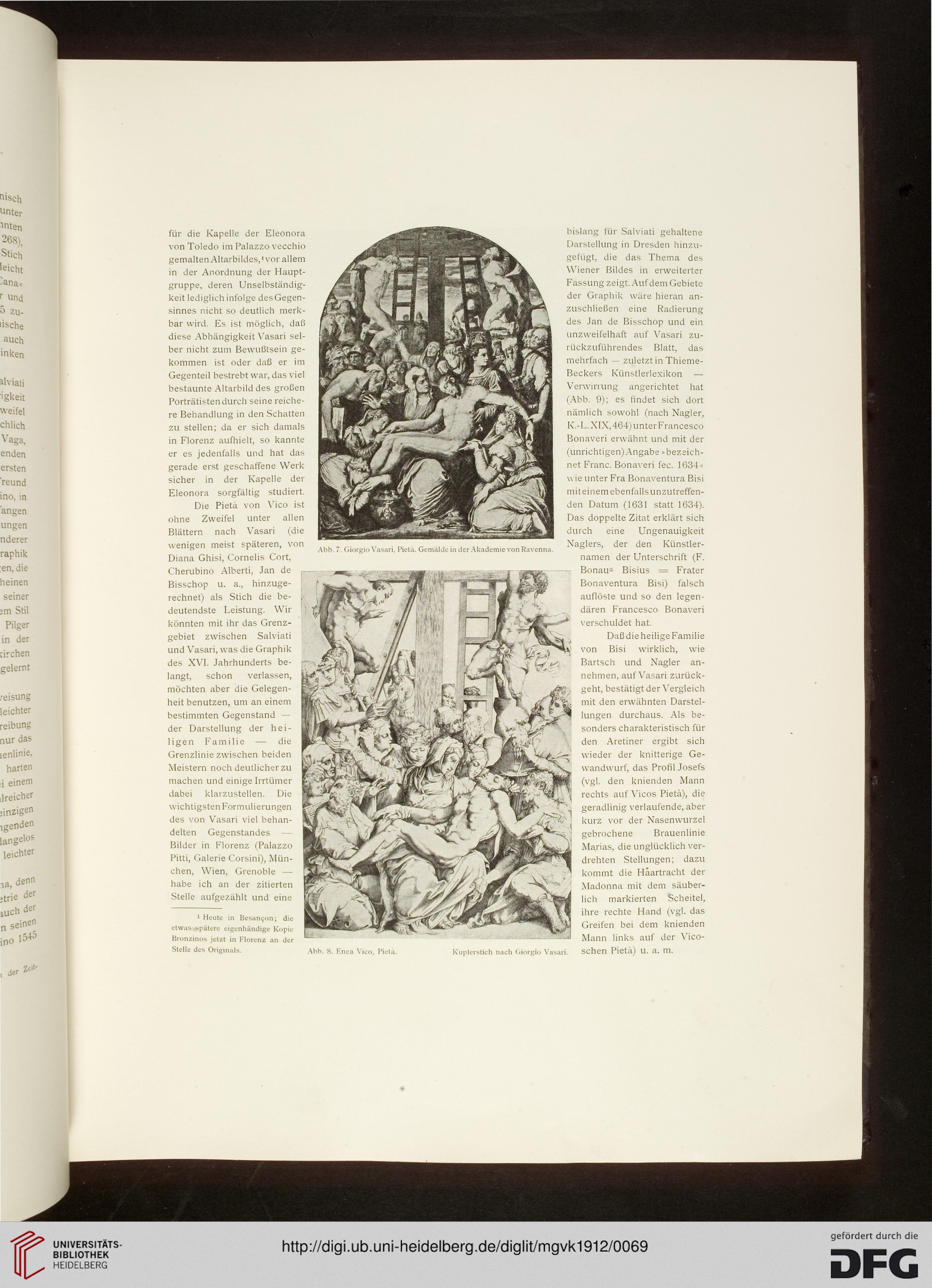

Die Pieta von Yico ist

ohne Zweifel unter allen

Blättern nach Vasari (die

wenigen meist späteren, von

Diana Ghisi, Cornelis Cort,

Cherubino Alberti, Jan de

Bisschop u. a., hinzuge-

rechnet) als Stich die be-

deutendste Leistung. Wir

könnten mit ihr das Grenz-

gebiet zwischen Salviati

und Vasari, was die Graphik

des XVI. Jahrhunderts be-

langt, schon verlassen,

möchten aber die Gelegen-

heit benutzen, um an einem

bestimmten Gegenstand —

der Darstellung der hei-

ligen Familie — die

Grenzlinie zwischen beiden

Meistern noch deutlicher zu

machen und einige Irrtümer

dabei klarzustellen. Die

wichtigsten Formulierungen

des von Vasari viel behan-

delten Gegenstandes

Bilder in Florenz (Palazzo

Pitti, Galerie Corsini), Mün-

chen, Wien, Grenoble —

habe ich an der zitierten

Stelle aufgezählt und eine

Abb. 7. Giorgio Vasari, Pieta. Gemälde in der Akademie vonRavenna

1 Heute in Besancon; die

etwas spatere eigenhändige Kupie

Bronzinos jetzt in Florenz an der

Stelle des Originals.

, l'leta.

Kupferstich

bislang für Salviati gehaltene

Darstellung in Dresden hinzu-

gefügt, die das Thema des

Wiener Bildes in erweiterter

Fassung zeigt. Auf dem Gebiete

der Graphik wäre hieran an-

zuschließen eine Radierung

des Jan de Bisschop und ein

unzweifelhaft auf Vasari zu-

rückzuführendes Blatt, das

mehrfach — zuletzt in Thieme-

Beckers Künstlerlexikon —

Verwirrung angerichtet hat

(Abb. 9); es findet sich dort

nämlich sowohl (nach Nagler,

K.-L.XIX,464) unter Francesco

Bonaveri erwähnt und mit der

(unrichtigen) Angabe »bezeich-

net Franc. Bonaveri fec. 1634-«

w ie unter Fra Bonaventura Bisi

mit einem ebenfalls unzutreffen-

den Datum (1631 statt 1634).

Das doppelte Zitat erklärt sich

durch eine Ungenauigkeit

Xaglers, der den Künstler-

namen der Unterschrift (F.

Bonaua Bisius = Frater

Bonaventura Bisi) falsch

auflöste und so den legen-

dären Francesco Bonaveri

verschuldet hat.

Daß die heilige Familie

von Bisi wirklich, wie

Bartsch und Nagler an-

nehmen, auf Vasari zurück-

geht, bestätigt der Vergleich

mit den erwähnten Darstel-

lungen durchaus. Als be-

sonders charakteristisch für

den Aretiner ergibt sich

wieder der knitterige Ge-

wandwarf, das Profil Josefs

(vgl. den knienden Mann

rechts auf Vicos Pietä), die

geradlinig verlaufende, aber

kurz vor der Nasenwurzel

gebrochene Brauenlinie

Marias, die unglücklich ver-

drehten Stellungen; dazu

kommt die Haartracht der

Madonna mit dem säuber-

lich markierten Scheitel,

ihre rechte Hand (vgl. das

Greifen bei dem knienden

Mann links auf der Vico-

schen Pietä) u. a. m.

Zeit-

von Toledo im Palazzo vecchio

gemalten Altarbildes,'vor allem

in der Anordnung der Haupt-

gruppe, deren Unselbständig-

keit lediglieh infolge des Gegen-

sinnes nicht so deutlieh merk-

bar wird. Es ist möglich, daß

diese Abhängigkeit Vasari sel-

ber nicht zum Bewußtsein ge-

kommen ist oder daß er im

Gegenteil bestrebt war, das viel

bestaunte Altarbild des großen

Porträtistendurch seine reiche-

re Behandlung in den Schatten

zu stellen; da er sich damals

in Florenz aufhielt, so kannte

er es jedenfalls und hat das

gerade erst geschaffene Werk

sicher in der Kapelle der

Eleonora sorgfältig studiert.

Die Pieta von Yico ist

ohne Zweifel unter allen

Blättern nach Vasari (die

wenigen meist späteren, von

Diana Ghisi, Cornelis Cort,

Cherubino Alberti, Jan de

Bisschop u. a., hinzuge-

rechnet) als Stich die be-

deutendste Leistung. Wir

könnten mit ihr das Grenz-

gebiet zwischen Salviati

und Vasari, was die Graphik

des XVI. Jahrhunderts be-

langt, schon verlassen,

möchten aber die Gelegen-

heit benutzen, um an einem

bestimmten Gegenstand —

der Darstellung der hei-

ligen Familie — die

Grenzlinie zwischen beiden

Meistern noch deutlicher zu

machen und einige Irrtümer

dabei klarzustellen. Die

wichtigsten Formulierungen

des von Vasari viel behan-

delten Gegenstandes

Bilder in Florenz (Palazzo

Pitti, Galerie Corsini), Mün-

chen, Wien, Grenoble —

habe ich an der zitierten

Stelle aufgezählt und eine

Abb. 7. Giorgio Vasari, Pieta. Gemälde in der Akademie vonRavenna

1 Heute in Besancon; die

etwas spatere eigenhändige Kupie

Bronzinos jetzt in Florenz an der

Stelle des Originals.

, l'leta.

Kupferstich

bislang für Salviati gehaltene

Darstellung in Dresden hinzu-

gefügt, die das Thema des

Wiener Bildes in erweiterter

Fassung zeigt. Auf dem Gebiete

der Graphik wäre hieran an-

zuschließen eine Radierung

des Jan de Bisschop und ein

unzweifelhaft auf Vasari zu-

rückzuführendes Blatt, das

mehrfach — zuletzt in Thieme-

Beckers Künstlerlexikon —

Verwirrung angerichtet hat

(Abb. 9); es findet sich dort

nämlich sowohl (nach Nagler,

K.-L.XIX,464) unter Francesco

Bonaveri erwähnt und mit der

(unrichtigen) Angabe »bezeich-

net Franc. Bonaveri fec. 1634-«

w ie unter Fra Bonaventura Bisi

mit einem ebenfalls unzutreffen-

den Datum (1631 statt 1634).

Das doppelte Zitat erklärt sich

durch eine Ungenauigkeit

Xaglers, der den Künstler-

namen der Unterschrift (F.

Bonaua Bisius = Frater

Bonaventura Bisi) falsch

auflöste und so den legen-

dären Francesco Bonaveri

verschuldet hat.

Daß die heilige Familie

von Bisi wirklich, wie

Bartsch und Nagler an-

nehmen, auf Vasari zurück-

geht, bestätigt der Vergleich

mit den erwähnten Darstel-

lungen durchaus. Als be-

sonders charakteristisch für

den Aretiner ergibt sich

wieder der knitterige Ge-

wandwarf, das Profil Josefs

(vgl. den knienden Mann

rechts auf Vicos Pietä), die

geradlinig verlaufende, aber

kurz vor der Nasenwurzel

gebrochene Brauenlinie

Marias, die unglücklich ver-

drehten Stellungen; dazu

kommt die Haartracht der

Madonna mit dem säuber-

lich markierten Scheitel,

ihre rechte Hand (vgl. das

Greifen bei dem knienden

Mann links auf der Vico-

schen Pietä) u. a. m.

Zeit-