Vasari, Heilige Sil

dei Albeitina.

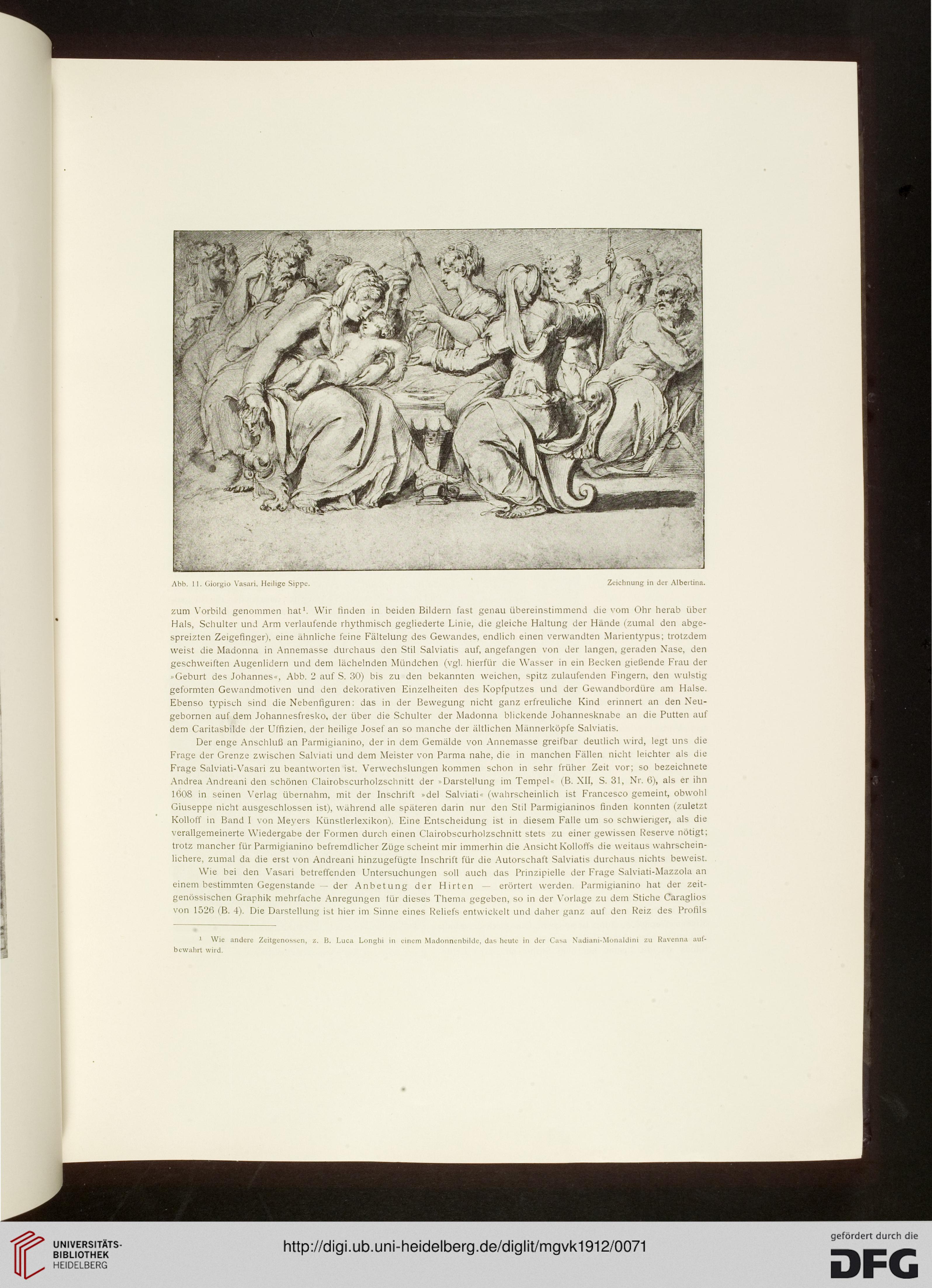

zum Vorbild genommen hat1. Wir finden in beiden Bildern fast genau übereinstimmend die vom Ohr herab über

Hals, Schulter und Arm verlaufende rhythmisch gegliederte Linie, die gleiche Haltung der Hände (zumal den abge-

spreizten Zeigefinger), eine ähnliche feine Fältelung des Gewandes, endlich einen verwandten Marientypus; trotzdem

weist die Madonna in Annemasse durchaus den Stil Salviatis auf, angefangen von der langen, geraden Nase, den

geschweiften Augenlidern und dem lächelnden Mündchen (vgl. hierfür die Wasser in ein Becken gießende Frau der

»Geburt des Johannes«, Abb. 2 auf S. 30) bis zu den bekannten weichen, spitz zulaufenden Fingern, den wulstig

geformten Gewandmotiven und den dekorativen Einzelheiten des Kopfputzes und der Gewandbordüre am Halse.

Ebenso typisch sind die Nebenfiguren: das in der Bewegung nicht ganz erfreuliche Kind erinnert an den Neu-

gebornen auf dem Johannesfresko, der über die Schulter der Madonna blickende Johannesknabe an die Putten auf

dem Caritasbilde der Uffizien, der heilige Josefan so manche der ältlichen Männerköpfe Salviatis.

Der enge Anschluß an Parmigianino, der in dem Gemälde von Annemasse greifbar deutlich wird, legt uns die

Frage der Grenze zwischen Salviati und dem Meister von Parma nahe, die in manchen Fällen nicht leichter als die

Frage Salviati-Vasari zu beantworten ist. Verwechslungen kommen schon in sehr früher Zeit vor; so bezeichnete

Andrea Andreani den schönen Clairobscurholzschnitt der > Darstellung im Tempel« (B. XII, S. 31, Nr. 6), als er ihn

1608 in seinen Verlag übernahm, mit der Inschrift »del Salviati« (wahrscheinlich ist Francesco gemeint, obwohl

Giuseppe nicht ausgeschlossen ist), wahrend alle späteren darin nur den Stil Parmigianinos finden konnten (zuletzt

Kolloff in Band I von Meyers Künstlerlexikon). Eine Entscheidung ist in diesem Falle um so schwieriger, als die

verallgemeinerte Wiedergabe der Formen durch einen Clairobscurholzschnitt stets zu einer gewissen Reserve nötigt;

trotz mancher für Parmigianino befremdlicher Züge scheint mir immerhin die Ansicht Kolloffs die weitaus wahrschein-

lichere, zumal da die erst von Andreani hinzugefügte Inschrift für die Autorschaft Salviatis durchaus nichts beweist.

Wie bei den Vasari betreffenden Untersuchungen soll auch das Prinzipielle der Frage Salviati-Mazzola an

einem bestimmten Gegenstande — der Anbetung der Hirten -- erörtert werden. Parmigianino hat der zeit-

genössischen Graphik mehrfache Anregungen für dieses Thema gegeben, so in der Vorlage zu dem Stiche Caraglios

von 1526 (B. 4). Die Darstellung ist hier im Sinne eines Reliefs entwickelt und daher ganz auf den Reiz des Profils

1 Wie andere Zeitgenossen. /,. B. Luca Longhi in einem Madonnenbilde, das heute in der Cas.i Nadiani-Monaldini zu Ravenn.i auf-

bewahrt wird.

dei Albeitina.

zum Vorbild genommen hat1. Wir finden in beiden Bildern fast genau übereinstimmend die vom Ohr herab über

Hals, Schulter und Arm verlaufende rhythmisch gegliederte Linie, die gleiche Haltung der Hände (zumal den abge-

spreizten Zeigefinger), eine ähnliche feine Fältelung des Gewandes, endlich einen verwandten Marientypus; trotzdem

weist die Madonna in Annemasse durchaus den Stil Salviatis auf, angefangen von der langen, geraden Nase, den

geschweiften Augenlidern und dem lächelnden Mündchen (vgl. hierfür die Wasser in ein Becken gießende Frau der

»Geburt des Johannes«, Abb. 2 auf S. 30) bis zu den bekannten weichen, spitz zulaufenden Fingern, den wulstig

geformten Gewandmotiven und den dekorativen Einzelheiten des Kopfputzes und der Gewandbordüre am Halse.

Ebenso typisch sind die Nebenfiguren: das in der Bewegung nicht ganz erfreuliche Kind erinnert an den Neu-

gebornen auf dem Johannesfresko, der über die Schulter der Madonna blickende Johannesknabe an die Putten auf

dem Caritasbilde der Uffizien, der heilige Josefan so manche der ältlichen Männerköpfe Salviatis.

Der enge Anschluß an Parmigianino, der in dem Gemälde von Annemasse greifbar deutlich wird, legt uns die

Frage der Grenze zwischen Salviati und dem Meister von Parma nahe, die in manchen Fällen nicht leichter als die

Frage Salviati-Vasari zu beantworten ist. Verwechslungen kommen schon in sehr früher Zeit vor; so bezeichnete

Andrea Andreani den schönen Clairobscurholzschnitt der > Darstellung im Tempel« (B. XII, S. 31, Nr. 6), als er ihn

1608 in seinen Verlag übernahm, mit der Inschrift »del Salviati« (wahrscheinlich ist Francesco gemeint, obwohl

Giuseppe nicht ausgeschlossen ist), wahrend alle späteren darin nur den Stil Parmigianinos finden konnten (zuletzt

Kolloff in Band I von Meyers Künstlerlexikon). Eine Entscheidung ist in diesem Falle um so schwieriger, als die

verallgemeinerte Wiedergabe der Formen durch einen Clairobscurholzschnitt stets zu einer gewissen Reserve nötigt;

trotz mancher für Parmigianino befremdlicher Züge scheint mir immerhin die Ansicht Kolloffs die weitaus wahrschein-

lichere, zumal da die erst von Andreani hinzugefügte Inschrift für die Autorschaft Salviatis durchaus nichts beweist.

Wie bei den Vasari betreffenden Untersuchungen soll auch das Prinzipielle der Frage Salviati-Mazzola an

einem bestimmten Gegenstande — der Anbetung der Hirten -- erörtert werden. Parmigianino hat der zeit-

genössischen Graphik mehrfache Anregungen für dieses Thema gegeben, so in der Vorlage zu dem Stiche Caraglios

von 1526 (B. 4). Die Darstellung ist hier im Sinne eines Reliefs entwickelt und daher ganz auf den Reiz des Profils

1 Wie andere Zeitgenossen. /,. B. Luca Longhi in einem Madonnenbilde, das heute in der Cas.i Nadiani-Monaldini zu Ravenn.i auf-

bewahrt wird.