— 69

des Sposalizio, B. 1, die auch kompositionell ähnlich eingeordnet sind), in dem Profilkopf ganz links, dem vorne

sitzenden Mann u. a.

Daß nun Salviati in der Tat Kompositionen dieser Art gekannt hat und von ihnen ausgegangen ist, zeigt der

Vergleich mit der im Palazzo Pitti dem Lelio Orsi attribuierten Anbetung der Hirten, die wir vielmehr dem Fr. Salviati

zuzuschreiben haben (Abb. 15). So verfehlt die traditionelle Benennung ist, die übrigens noch Toschi1 nicht bezweifelt

hat, so zutreffend erscheint uns der Hinweis auf die Schule von Parma, der in der Attribution enthalten ist. Das allge-

meine ikonographische Schema mag sich allerdings schon aus dem Zeitstil erklären, aber Züge wie die Stellung,

Diapierung und Handhaltung der Madonna, die kniende Pose des vorderen Hirten, die Anwendung der Architektur

und der Landschaft stimmen so unmittelbar mit dem anonymen Stich der Anbetung überein, daß die Annahme eines

Zusammenhanges wohl kaum zu umgehen ist.

Allerdings weist das Pitti-Bild daneben Einzelheiten auf, die nur bei Salviati selber zu finden sind: die feine,

schmale Nase der Madonna, ihre charakteristisch geschwungenen Brauen und Augen, die im Vergleiche zu Parmigia-

ninos feiner Fältelung

schwere, fast wulstige

Gewandbehandlung (be-

sonders augenfällig bei

dem vorn knienden

Hirten, der an die ge-

fesselten Sklaven des

Camillustriumphes im

Palazzo vecchio erinnert),

Akzessorien wie die

Bäume, Ruinen und

Hügel in der Landschaft

(vgl. die »Bekehrung

Pauli«, die sich ebenfalls

des Kontrastes zwischen

dunklem Mittelgrund und

heller Ferne bedient) u. a.

Über Technik und

Kolorit des Bildes sind

einige Angaben not-

wendig; die gesamte

Intonation ist, im Gegen-

satz zu den krassen,

farbig meist kalten Hell-

dunkelstücken des Lelio

Orsi wie zu dem kühlen,

vornehm einheitlichen

Ton bei Parmigianino,

von solcher Wärme und

Tiefe, daß vielleicht an

venezianische Einflüsse

zu denken ist. Die Pinsel-

führungunterstützt durch

ihre Lockerheit und Frei-

heit den malerischen Ge-

samteindruck; besonders

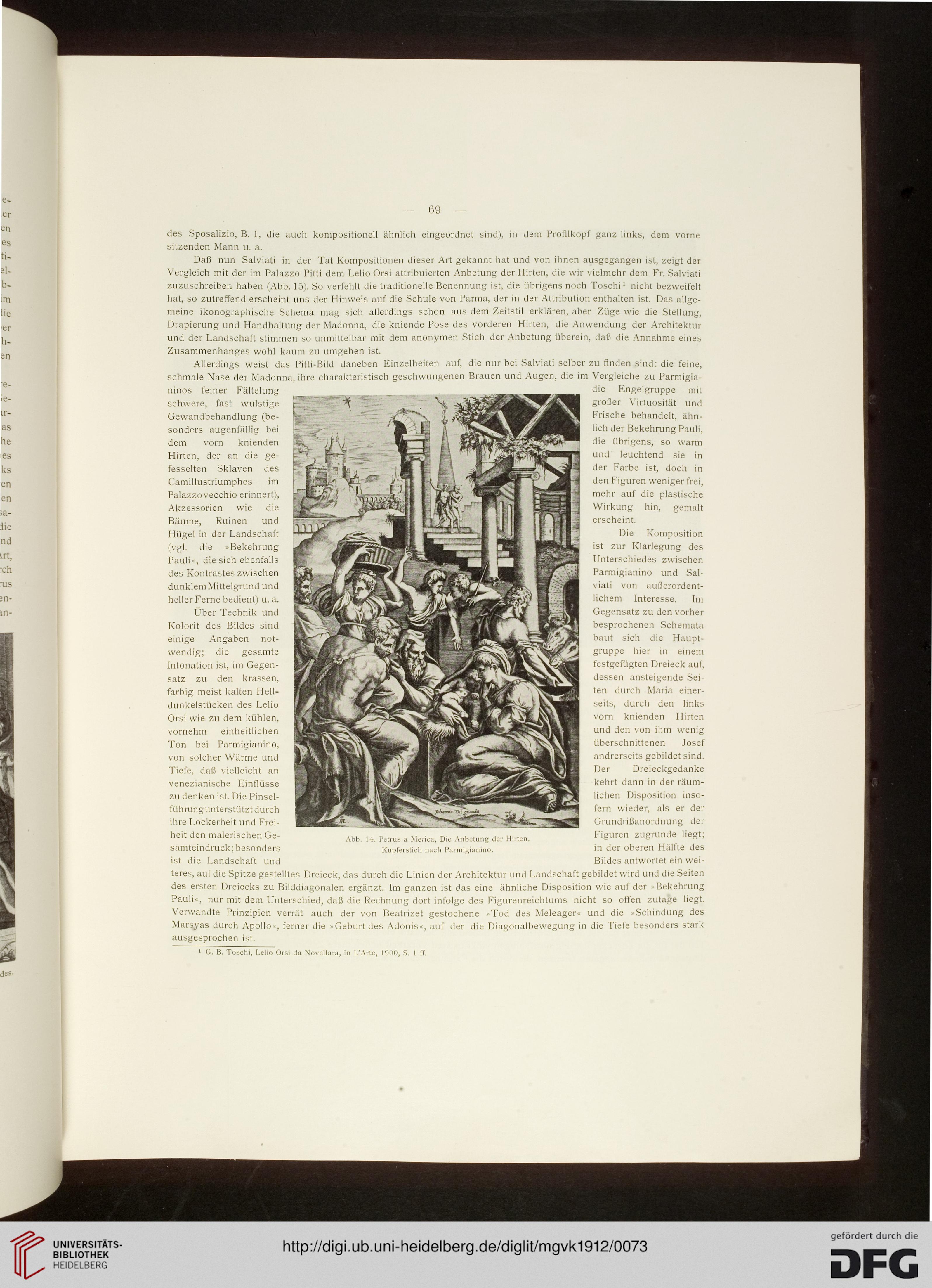

Petras a Me.ica, Die Anbetung der Hntcn.

Kupferstich nach Parmigianino.

die Engelgruppe mit

großer Virtuosität und

Frische behandelt, ähn-

lich der Bekehrung Pauli,

die übrigens, so warm

und leuchtend sie in

der Farbe ist, doch in

den Figuren weniger frei,

mehr auf die plastische

Wirkung hin, gemalt

erscheint.

Die Komposition

ist zur Klarlegung des

Unterschiedes zwischen

Parmigianino und Sal-

viati von außerordent-

lichem Interesse. Im

Gegensatz zu den vorher

besprochenen Schemata

baut sich die Haupt-

gruppe hier in einem

festgefügten Dreieck auf,

dessen ansteigende Sei-

ten durch Maria einer-

seits, durch den links

vorn knienden Hirten

und den von ihm wenig

überschnittenen Josef

andrerseits gebildet sind.

Der Dreieckgedanke

kehrt dann in der räum-

lichen Disposition inso-

fern wieder, als er der

Grundiißanordnung der

Figuren zugrunde liegt;

in der oberen Hälfte des

Bildes antwortet ein wei-

lst die Landschaft und

teres, auf die Spitze gestelltes Dreieck, das durch die Linien der Architektur und Landschaft gebildet wird und die Seiten

des ersten Dreiecks zu Bilddiagonalen ergänzt. Im ganzen ist das eine ähnliche Disposition wie auf der »Bekehrung

Pauli«, nur mit dem Unterschied, daß die Rechnung dort infolge des Figurenreichtums nicht so offen zutage liegt.

Verwandte Prinzipien verrät auch der von Beatrizet gestochene »Tod des Meleager« und die »Schindung des

Marsyas durch Apollo-, ferner die »Geburt des Adonis«, auf der die Diagonalbewegung in die Tiefe besonders stark

ausgesprochen ist.

• G. B. Toschi, Lelio Orsi Ja Novellara, in L'Arte, 1900, S. 1 ff.

des Sposalizio, B. 1, die auch kompositionell ähnlich eingeordnet sind), in dem Profilkopf ganz links, dem vorne

sitzenden Mann u. a.

Daß nun Salviati in der Tat Kompositionen dieser Art gekannt hat und von ihnen ausgegangen ist, zeigt der

Vergleich mit der im Palazzo Pitti dem Lelio Orsi attribuierten Anbetung der Hirten, die wir vielmehr dem Fr. Salviati

zuzuschreiben haben (Abb. 15). So verfehlt die traditionelle Benennung ist, die übrigens noch Toschi1 nicht bezweifelt

hat, so zutreffend erscheint uns der Hinweis auf die Schule von Parma, der in der Attribution enthalten ist. Das allge-

meine ikonographische Schema mag sich allerdings schon aus dem Zeitstil erklären, aber Züge wie die Stellung,

Diapierung und Handhaltung der Madonna, die kniende Pose des vorderen Hirten, die Anwendung der Architektur

und der Landschaft stimmen so unmittelbar mit dem anonymen Stich der Anbetung überein, daß die Annahme eines

Zusammenhanges wohl kaum zu umgehen ist.

Allerdings weist das Pitti-Bild daneben Einzelheiten auf, die nur bei Salviati selber zu finden sind: die feine,

schmale Nase der Madonna, ihre charakteristisch geschwungenen Brauen und Augen, die im Vergleiche zu Parmigia-

ninos feiner Fältelung

schwere, fast wulstige

Gewandbehandlung (be-

sonders augenfällig bei

dem vorn knienden

Hirten, der an die ge-

fesselten Sklaven des

Camillustriumphes im

Palazzo vecchio erinnert),

Akzessorien wie die

Bäume, Ruinen und

Hügel in der Landschaft

(vgl. die »Bekehrung

Pauli«, die sich ebenfalls

des Kontrastes zwischen

dunklem Mittelgrund und

heller Ferne bedient) u. a.

Über Technik und

Kolorit des Bildes sind

einige Angaben not-

wendig; die gesamte

Intonation ist, im Gegen-

satz zu den krassen,

farbig meist kalten Hell-

dunkelstücken des Lelio

Orsi wie zu dem kühlen,

vornehm einheitlichen

Ton bei Parmigianino,

von solcher Wärme und

Tiefe, daß vielleicht an

venezianische Einflüsse

zu denken ist. Die Pinsel-

führungunterstützt durch

ihre Lockerheit und Frei-

heit den malerischen Ge-

samteindruck; besonders

Petras a Me.ica, Die Anbetung der Hntcn.

Kupferstich nach Parmigianino.

die Engelgruppe mit

großer Virtuosität und

Frische behandelt, ähn-

lich der Bekehrung Pauli,

die übrigens, so warm

und leuchtend sie in

der Farbe ist, doch in

den Figuren weniger frei,

mehr auf die plastische

Wirkung hin, gemalt

erscheint.

Die Komposition

ist zur Klarlegung des

Unterschiedes zwischen

Parmigianino und Sal-

viati von außerordent-

lichem Interesse. Im

Gegensatz zu den vorher

besprochenen Schemata

baut sich die Haupt-

gruppe hier in einem

festgefügten Dreieck auf,

dessen ansteigende Sei-

ten durch Maria einer-

seits, durch den links

vorn knienden Hirten

und den von ihm wenig

überschnittenen Josef

andrerseits gebildet sind.

Der Dreieckgedanke

kehrt dann in der räum-

lichen Disposition inso-

fern wieder, als er der

Grundiißanordnung der

Figuren zugrunde liegt;

in der oberen Hälfte des

Bildes antwortet ein wei-

lst die Landschaft und

teres, auf die Spitze gestelltes Dreieck, das durch die Linien der Architektur und Landschaft gebildet wird und die Seiten

des ersten Dreiecks zu Bilddiagonalen ergänzt. Im ganzen ist das eine ähnliche Disposition wie auf der »Bekehrung

Pauli«, nur mit dem Unterschied, daß die Rechnung dort infolge des Figurenreichtums nicht so offen zutage liegt.

Verwandte Prinzipien verrät auch der von Beatrizet gestochene »Tod des Meleager« und die »Schindung des

Marsyas durch Apollo-, ferner die »Geburt des Adonis«, auf der die Diagonalbewegung in die Tiefe besonders stark

ausgesprochen ist.

• G. B. Toschi, Lelio Orsi Ja Novellara, in L'Arte, 1900, S. 1 ff.