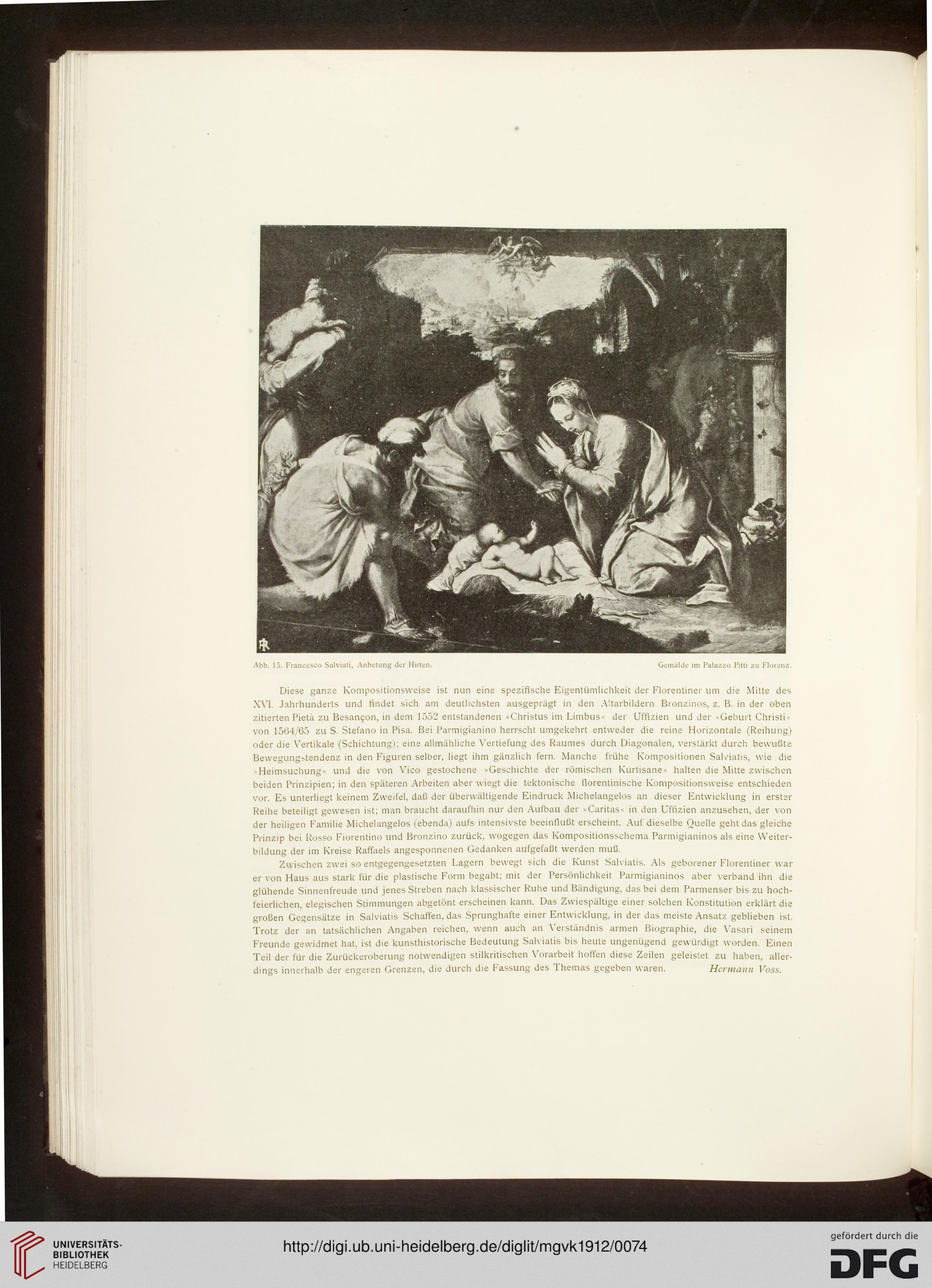

Abb. 15. Francesco Salviati, Anbetung der Hirten.

Gemälde im Palazzo Pjtti zu Florenz.

Diese ganze Kompositionsweise ist nun eine spezifische Eigentümlichkeit der Florentiner um die Mitte des

XVI. Jahrhunderts und findet sich am deutlichsten ausgeprägt in den Altarbildern Bionzinos, z. B. in der oben

zitierten Pietä zu Besancon, in dem 1552 entstandenen »Christus im Linibus« der Uffizien und der -Geburt Christi

von 1564/65 zu S. Stefano in Pisa. Bei Parmigianino herrscht umgekehrt entweder die reine Horizontale (Reihung)

oder die Vertikale (Schichtung); eine allmähliche Vertiefung des Raumes durch Diagonalen, verstärkt durch bewußte

Bewegungstendenz in den Figuren selber, liegt ihm gänzlich fern. Manche frühe Kompositionen Salviatis, wie die

Heimsuchung« und die von Vico gestochene »Geschichte der römischen Kurtisane« halten die Mitte zwischen

beiden Prinzipien; in den späteren Arbeiten aber wiegt die tektonische florentinisehe Konipositionsweise entschieden

vor. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der überwältigende Eindruck Michelangelos an dieser Entwicklung in erster

Reihe beteiligt gewesen ist; man braucht daraufhin nur den Aufbau der Caritas in den Uffizien anzusehen, der von

der heiligen Familie Michelangelos (ebenda) aufs intensivste beeinflußt erscheint. Auf dieselbe Quelle geht das gleiche

Prinzip bei Rosso Fiorentino und Bronzino zurück, wogegen das Kompositionsschema Parmigianinos als eine Weiter-

bildung der im Kreise Raffaels angesponnenen Gedanken aufgefaßt werden muß.

Zwischen zwei so entgegengesetzten Lagern bewegt sich die Kunst Salviatis. Als geborener Florentiner war

er von Haus aus stark für die plastische Form begabt; mit der Persönlichkeit Parmigianinos aber verband ihn die

glühende Sinnenfreude und jenes Streben nach klassischer Ruhe und Bändigung, das bei dem Parmenser bis zu hoch-

feierlichen, elegischen Stimmungen abgetönt erscheinen kann. Das Zwiespältige einer solchen Konstitution erklärt die

großen Gegensätze in Salviatis Schaffen, das Sprunghafte einer Entwicklung, in der das meiste Ansatz geblieben ist.

Trotz der an tatsächlichen Angaben reichen, wenn auch an Verständnis armen Biographie, die Vasari seinem

Freunde gewidmet hat, ist die kunsthistorische Bedeutung Salviatis bis heute ungenügend gewürdigt worden. Einen

Teil der für die Zurückeroberung notwendigen stilkritischen Vorarbeit hoffen diese Zeilen geleistet zu haben, aller-

dings innerhalb der engeren Grenzen, die durch die Fassung des Themas gegeben waren. Hermann Voss.

Gemälde im Palazzo Pjtti zu Florenz.

Diese ganze Kompositionsweise ist nun eine spezifische Eigentümlichkeit der Florentiner um die Mitte des

XVI. Jahrhunderts und findet sich am deutlichsten ausgeprägt in den Altarbildern Bionzinos, z. B. in der oben

zitierten Pietä zu Besancon, in dem 1552 entstandenen »Christus im Linibus« der Uffizien und der -Geburt Christi

von 1564/65 zu S. Stefano in Pisa. Bei Parmigianino herrscht umgekehrt entweder die reine Horizontale (Reihung)

oder die Vertikale (Schichtung); eine allmähliche Vertiefung des Raumes durch Diagonalen, verstärkt durch bewußte

Bewegungstendenz in den Figuren selber, liegt ihm gänzlich fern. Manche frühe Kompositionen Salviatis, wie die

Heimsuchung« und die von Vico gestochene »Geschichte der römischen Kurtisane« halten die Mitte zwischen

beiden Prinzipien; in den späteren Arbeiten aber wiegt die tektonische florentinisehe Konipositionsweise entschieden

vor. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der überwältigende Eindruck Michelangelos an dieser Entwicklung in erster

Reihe beteiligt gewesen ist; man braucht daraufhin nur den Aufbau der Caritas in den Uffizien anzusehen, der von

der heiligen Familie Michelangelos (ebenda) aufs intensivste beeinflußt erscheint. Auf dieselbe Quelle geht das gleiche

Prinzip bei Rosso Fiorentino und Bronzino zurück, wogegen das Kompositionsschema Parmigianinos als eine Weiter-

bildung der im Kreise Raffaels angesponnenen Gedanken aufgefaßt werden muß.

Zwischen zwei so entgegengesetzten Lagern bewegt sich die Kunst Salviatis. Als geborener Florentiner war

er von Haus aus stark für die plastische Form begabt; mit der Persönlichkeit Parmigianinos aber verband ihn die

glühende Sinnenfreude und jenes Streben nach klassischer Ruhe und Bändigung, das bei dem Parmenser bis zu hoch-

feierlichen, elegischen Stimmungen abgetönt erscheinen kann. Das Zwiespältige einer solchen Konstitution erklärt die

großen Gegensätze in Salviatis Schaffen, das Sprunghafte einer Entwicklung, in der das meiste Ansatz geblieben ist.

Trotz der an tatsächlichen Angaben reichen, wenn auch an Verständnis armen Biographie, die Vasari seinem

Freunde gewidmet hat, ist die kunsthistorische Bedeutung Salviatis bis heute ungenügend gewürdigt worden. Einen

Teil der für die Zurückeroberung notwendigen stilkritischen Vorarbeit hoffen diese Zeilen geleistet zu haben, aller-

dings innerhalb der engeren Grenzen, die durch die Fassung des Themas gegeben waren. Hermann Voss.