zahllosen anonymen Minia-

turhandschriften um 1500

geben ebenfalls keinen Hin-

weis, selbst da nicht, wo eine

Handschriftengruppe gewisse

Folgerungen auf Entste-

hungszeit und -ort zu ziehen

erlaubt.

Durch den jüngst ver-

storbenen Leiter der könig-

lichen Bibliothek in Brüssel,

van den Gheyn, scheint ein

Weg aufgedeckt zu sein, der

Erfolg verspricht. Er fand in

der Bibliothek des Escorial

eine Handschrift,' die folgen-

den Titel trägt: »Salomonis

triaofficia exsacrisdesumpta,

navigationi Caroli V impera-

toris aecommodata perRobei -

tum Cesarem Gandensem«.

Diese »Schiffsgebete« sind,

wie aus dem Titel ersichtlich,

von dem Genter Robert Keysere

für Karl V. geschaffen worden,

der sie bei Fahrten auf dem

Meere benutzen sollte. Van den

Gheyn wies nach, daß es sich bei

dem Werk um jene urkundlich

erwähnte Handschrift handelt,

die dem Kaiser nach seinem

Besuch in Gent im Juni 1520

überreicht worden war. Die

Handschrift ist mit einigen Mi-

niaturen geschmückt, die eben-

falls in der Urkunde Erwähnung

finden. Danach hat Robert, der

für seine Arbeit eine Gratifikation

erhielt, in derHandschrift machen

lassen »pluseursfiguresdoreeset

autres painetures ä ses frais et

despens«.2 Van den Gheyn wie

auch van derHaeghen haben mit

Recht vermutet, daß Robert die

Miniaturen bei seiner Schwester

arbeiten ließ, fielen doch ihm die

Kosten zur Last. Mit Clara stand

Robert in Verbindung, und mit

der Wahl seiner Schwester er-

klärt sich auch die den Namen

des Künstlers verschweigende

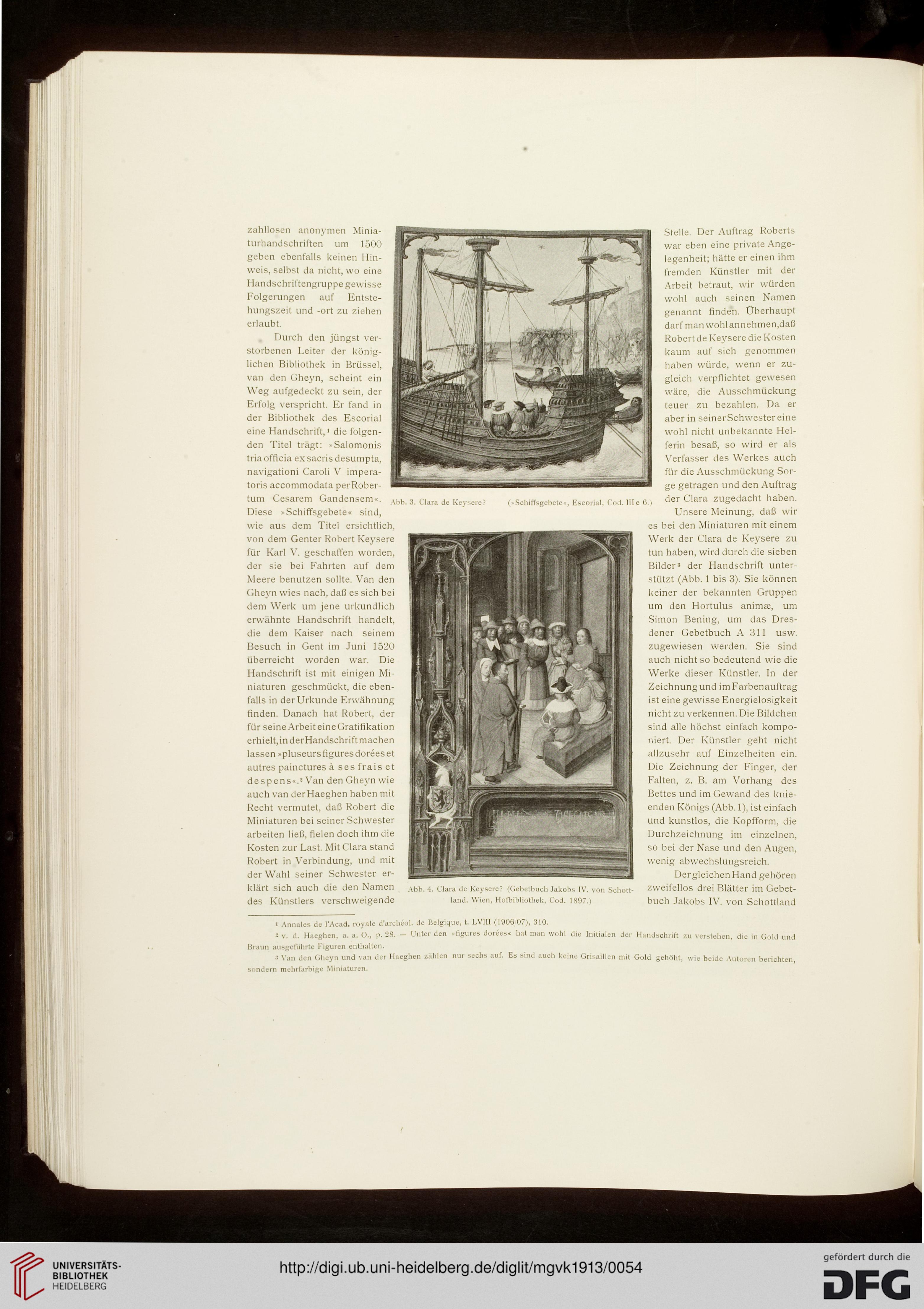

\bh. 3. Clara de Keysei

(»Schiffsgebete , Escorial, Cod. III e 6

. Clara de Keysere? (Gebetbuch Jakobs

land. Wien, Hofbibliothek, Cod. 18

Stelle. Der Auftrag Roberts

war eben eine private Ange-

legenheit; hätte er einen ihm

fremden Künstler mit der

Arbeit betraut, wir würden

wohl auch seinen Namen

genannt finden. Überhaupt

darf man wohl annehmen,daß

Robert de Keysere die Kosten

kaum auf sich genommen

haben würde, wenn er zu-

gleich verpflichtet gewesen

wäre, die Ausschmückung

teuer zu bezahlen. Da er

aber in seinerSchwestereine

wohl nicht unbekannte Hel-

ferin besaß, so wird er als

Verfasser des Werkes auch

für die Ausschmückung Sor-

ge getragen und den Auftrag

der Clara zugedacht haben.

Unsere Meinung, daß wir

es bei den Miniaturen mit einem

Werk der Clara de Keysere zu

tun haben, wird durch die sieben

Bilder3 der Handschrift unter-

stützt (Abb. 1 bis 3). Sie können

keiner der bekannten Gruppen

um den Hortulus anima;, um

Simon Bening, um das Dres-

dener Gebetbuch A 311 usw.

zugewiesen werden. Sie sind

auch nicht so bedeutend wie die

Werke dieser Künstler. In der

Zeichnung und im Farbenauftrag

ist eine gewisse Energielosigkeit

nicht zu verkennen. Die Bildchen

sind alle höchst einfach kompo-

niert. Der Künstler geht nicht

allzusehr auf Einzelheiten ein.

Die Zeichnung der Finger, der

Falten, z. B. am Vorhang des

Bettes und im Gewand des knie-

enden Königs (Abb. 1). ist einfach

und kunstlos, die Kopfform, die

Durchzeichnung im einzelnen,

so bei der Nase und den Augen,

wenig abwechslungsreich.

DergleichenHand gehören

zweifellos drei Blätter im Gebet-

buch Jakobs IV. von Schottland

i Annales de l'Acad. royale d'arcbeol. de Belgique, t. LVIII (1906/07), 310.

- v. d. Haeghen, a. a. 0„ p. 28. - Unter den »flgures dorees« hat man wohl che Initialen der Handschrift zu verstehen, die in Gold und

Braun ausgeführte Figuren enthalten.

= Van den Gheyn und van der Haeghen zahlen nur sechs auf. Es sind auch keine Grisaillen mit Gold gehöht, wie beide Autoren berichten,

sondern mehrfarbige Minialuren.

turhandschriften um 1500

geben ebenfalls keinen Hin-

weis, selbst da nicht, wo eine

Handschriftengruppe gewisse

Folgerungen auf Entste-

hungszeit und -ort zu ziehen

erlaubt.

Durch den jüngst ver-

storbenen Leiter der könig-

lichen Bibliothek in Brüssel,

van den Gheyn, scheint ein

Weg aufgedeckt zu sein, der

Erfolg verspricht. Er fand in

der Bibliothek des Escorial

eine Handschrift,' die folgen-

den Titel trägt: »Salomonis

triaofficia exsacrisdesumpta,

navigationi Caroli V impera-

toris aecommodata perRobei -

tum Cesarem Gandensem«.

Diese »Schiffsgebete« sind,

wie aus dem Titel ersichtlich,

von dem Genter Robert Keysere

für Karl V. geschaffen worden,

der sie bei Fahrten auf dem

Meere benutzen sollte. Van den

Gheyn wies nach, daß es sich bei

dem Werk um jene urkundlich

erwähnte Handschrift handelt,

die dem Kaiser nach seinem

Besuch in Gent im Juni 1520

überreicht worden war. Die

Handschrift ist mit einigen Mi-

niaturen geschmückt, die eben-

falls in der Urkunde Erwähnung

finden. Danach hat Robert, der

für seine Arbeit eine Gratifikation

erhielt, in derHandschrift machen

lassen »pluseursfiguresdoreeset

autres painetures ä ses frais et

despens«.2 Van den Gheyn wie

auch van derHaeghen haben mit

Recht vermutet, daß Robert die

Miniaturen bei seiner Schwester

arbeiten ließ, fielen doch ihm die

Kosten zur Last. Mit Clara stand

Robert in Verbindung, und mit

der Wahl seiner Schwester er-

klärt sich auch die den Namen

des Künstlers verschweigende

\bh. 3. Clara de Keysei

(»Schiffsgebete , Escorial, Cod. III e 6

. Clara de Keysere? (Gebetbuch Jakobs

land. Wien, Hofbibliothek, Cod. 18

Stelle. Der Auftrag Roberts

war eben eine private Ange-

legenheit; hätte er einen ihm

fremden Künstler mit der

Arbeit betraut, wir würden

wohl auch seinen Namen

genannt finden. Überhaupt

darf man wohl annehmen,daß

Robert de Keysere die Kosten

kaum auf sich genommen

haben würde, wenn er zu-

gleich verpflichtet gewesen

wäre, die Ausschmückung

teuer zu bezahlen. Da er

aber in seinerSchwestereine

wohl nicht unbekannte Hel-

ferin besaß, so wird er als

Verfasser des Werkes auch

für die Ausschmückung Sor-

ge getragen und den Auftrag

der Clara zugedacht haben.

Unsere Meinung, daß wir

es bei den Miniaturen mit einem

Werk der Clara de Keysere zu

tun haben, wird durch die sieben

Bilder3 der Handschrift unter-

stützt (Abb. 1 bis 3). Sie können

keiner der bekannten Gruppen

um den Hortulus anima;, um

Simon Bening, um das Dres-

dener Gebetbuch A 311 usw.

zugewiesen werden. Sie sind

auch nicht so bedeutend wie die

Werke dieser Künstler. In der

Zeichnung und im Farbenauftrag

ist eine gewisse Energielosigkeit

nicht zu verkennen. Die Bildchen

sind alle höchst einfach kompo-

niert. Der Künstler geht nicht

allzusehr auf Einzelheiten ein.

Die Zeichnung der Finger, der

Falten, z. B. am Vorhang des

Bettes und im Gewand des knie-

enden Königs (Abb. 1). ist einfach

und kunstlos, die Kopfform, die

Durchzeichnung im einzelnen,

so bei der Nase und den Augen,

wenig abwechslungsreich.

DergleichenHand gehören

zweifellos drei Blätter im Gebet-

buch Jakobs IV. von Schottland

i Annales de l'Acad. royale d'arcbeol. de Belgique, t. LVIII (1906/07), 310.

- v. d. Haeghen, a. a. 0„ p. 28. - Unter den »flgures dorees« hat man wohl che Initialen der Handschrift zu verstehen, die in Gold und

Braun ausgeführte Figuren enthalten.

= Van den Gheyn und van der Haeghen zahlen nur sechs auf. Es sind auch keine Grisaillen mit Gold gehöht, wie beide Autoren berichten,

sondern mehrfarbige Minialuren.