— 22 —

Wind, der den Zweig bewegt, und eigentlich der Kobold des ganzen

Naturspieles selbst, ist in einer libellenhaft auf- und niederschwebenden

Elfe verkörpert, deren grazile Beweglichkeit auch der geringsten Schwere

noch spottet. Oder eine überschlanke Elfe lugt kindlich gespannt in das

Helmblatt des Eisenhutes, in das eine übermütige Gesellschaft mit den

Griffelpferdchen kutschiert. »Der Schlemmer«, gemächlich in die Blüte

gebettet, holt sich eine hochgestielte Stempelnarbe nieder, um den Seim

daraus zu saugen. Sehnsuchtsvoll, doch aussichtslos rüsselt ein Räupchen

daneben nach dem gleichen Genüsse. Im »Raupenprinzen« spielt sich

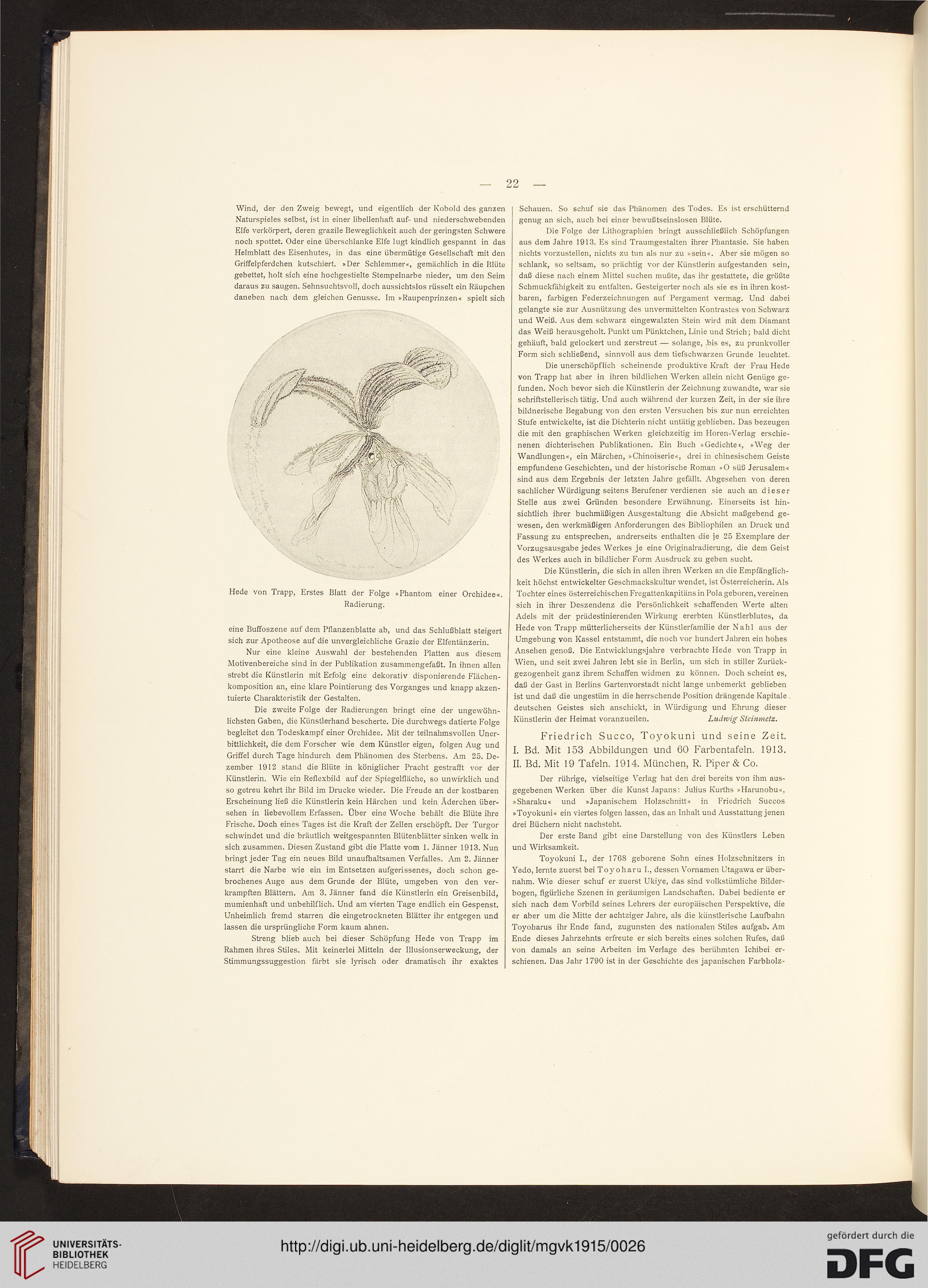

Hede von Trapp, Erstes Blatt der Folge »Phantom einer Orchidee«.

Radierung.

eine Buffoszene auf dem Pflanzenblatte ab, und das Schlußblatt steigert

sich zur Apotheose auf die unvergleichliche Grazie der Elfentänzerin.

Nur eine kleine Auswahl der bestehenden Platten aus diesem

Motivenbereiche sind in der Publikation zusammengefaßt. In ihnen allen

strebt die Künstlerin mit Erfolg eine dekorativ disponierende Flächen-

komposition an, eine klare Pointierung des Vorganges und knapp akzen-

tuierte Charakteristik der Gestalten.

Die zweite Folge der Radierungen bringt eine der ungewöhn-

lichsten Gaben, die Künstlerhand bescherte. Die durchwegs datierte Folge

begleitet den Todeskampf einer Orchidee. Mit der teilnahmsvollen Uner-

bittlichkeit, die dem Forscher wie dem Künstler eigen, folgen Aug und

Griffel durch Tage hindurch dem Phänomen des Sterbens. Am 25. De-

zember 1912 stand die Blüte in königlicher Pracht gestrafft vor der

Künstlerin. Wie ein Reflexbild auf der Spiegelfläche, so unwirklich und

so getreu kehrt ihr Bild im Drucke wieder. Die Freude an der kostbaren

Erscheinung ließ die Künstlerin kein Härchen und kein Äderchen über-

sehen in liebevollem Erfassen. Über eine Woche behält die Blüte ihre

Frische. Doch eines Tages ist die Kraft der Zellen erschöpft. Der Turgor

schwindet und die bräutlich weitgespannten Blütenblätter sinken welk in

sich zusammen. Diesen Zustand gibt die Platte vom 1. Jänner 1913. Nun

bringt jeder Tag ein neues Bild unaufhaltsamen Verfalles. Am 2. Jänner

starrt die Narbe wie ein im Entsetzen aufgerissenes, doch schon ge-

brochenes Auge aus dem Grunde der Blüte, umgeben von den ver-

krampften Blättern. Am 3. Jänner fand die Künstlerin ein Greisenbild,

mumienhaft und unbehilflich. Und am vierten Tage endlich ein Gespenst.

Unheimlich fremd starren die eingetrockneten Blätter ihr entgegen und

lassen die ursprüngliche Form kaum ahnen.

Streng blieb auch bei dieser Schöpfung Hede von Trapp im

Rahmen ihres Stiles. Mit keinerlei Mitteln der Illusionserweckung, der

Stimmungssuggestion färbt sie lyrisch oder dramatisch ihr exaktes

Schauen. So schuf sie das Phänomen des Todes. Es ist erschütternd

genug an sich, auch bei einer bewußtseinslosen Blüte.

Die Folge der Lithographien bringt ausschließlich Schöpfungen

aus dem Jahre 1913. Es sind Traumgestalten ihrer Phantasie. Sie haben

nichts vorzustellen, nichts zu tun als nur zu »sein«. Aber sie mögen so

schlank, so seltsam, so prächtig vor der Künstlerin aufgestanden sein,

daß diese nach einem Mittel suchen mußte, das ihr gestattete, die größte

Schmuckfähigkeit zu entfalten. Gesteigerter noch als sie es in ihren kost-

baren, farbigen Federzeichnungen auf Pergament vermag. Und dabei

gelangte sie zur Ausnützung des unvermittelten Kontrastes von Schwarz

und Weiß. Aus dem schwarz eingewalzten Stein wird mit dem Diamant

das Weiß herausgeholt. Punkt um Pünktchen, Linie und Strich; bald dicht

gehäuft, bald gelockert und zerstreut — solange, .bis es, zu prunkvoller

Form sich schließend, sinnvoll aus dem tiefschwarzen Grunde leuchtet.

Die unerschöpflich scheinende produktive Kraft der Frau Hede

von Trapp hat aber in ihren bildlichen Werken allein nicht Genüge ge-

funden. Noch bevor sich die Künstlerin der Zeichnung zuwandte, war sie

schriftstellerisch tätig. Und auch während der kurzen Zeit, in der sie ihre

bildnerische Begabung von den ersten Versuchen bis zur nun erreichten

Stufe entwickelte, ist die Dichterin nicht untätig geblieben. Das bezeugen

die mit den graphischen Werken gleichzeitig im Horen-Verlag erschie-

nenen dichterischen Publikationen. Ein Buch »Gedichte«, »Weg der

Wandlungen«, ein Märchen, »Chinoiserie«, drei in chinesischem Geiste

empfundene Geschichten, und der historische Roman »O süß Jerusalem«

sind aus dem Ergebnis der letzten Jahre gefällt. Abgesehen von deren

sachlicher Würdigung seitens Berufener verdienen sie auch an dieser

Stelle aus zwei Gründen besondere Erwähnung. Einerseits ist hin-

sichtlich ihrer buchmäßigen Ausgestaltung die Absicht maßgebend ge-

wesen, den werkmäßigen Anforderungen des Bibliophilen an Druck und

Fassung zu entsprechen, andrerseits enthalten die je 25 Exemplare der

Vorzugsausgabe jedes Werkes je eine Originalradierung, die dem Geist

des Werkes auch in bildlicher Form Ausdruck zu geben sucht.

Die Künstlerin, die sich in allen ihren Werken an die Empfänglich-

keit höchst entwickelter Geschmackskultur wendet, ist Österreicherin. Als

Tochter eines österreichischen Fregattenkapitäns in Pola geboren, vereinen

sich in ihrer Deszendenz die Persönlichkeit schaffenden Werte alten

Adels mit der prädestinierenden Wirkung ererbten Künstlerblutes, da

Hede von Trapp mütterlicherseits der Künstlerfamilie der Nahl aus der

Umgebung von Kassel entstammt, die noch vor hundert Jahren ein hohes

Ansehen genoß. Die Entwicklungsjahre verbrachte Hede von Trapp in

Wien, und seit zwei Jahren lebt sie in Berlin, um sich in stiller Zurück-

gezogenheit ganz ihrem Schaffen widmen zu können. Doch scheint es,

daß der Gast in Berlins Gartenvorstadt nicht lange unbemerkt geblieben

ist und daß die ungestüm in die herrschende Position drängende Kapitale .

deutschen Geistes sich anschickt, in Würdigung und Ehrung dieser

Künstlerin der Heimat voranzueilen. Ludwig Steinmetz.

Friedrich Succo, Toyokuni und seine Zeit.

I. Bd. Mit 153 Abbildungen und 60 Farbentafeln. 1913.

II. Bd. Mit 19 Tafeln. 1914. München, R. Piper & Co.

Der rührige, vielseitige Verlag hat den drei bereits von ihm aus-

gegebenen Werken über die Kunst Japans: Julius Kurths »Harunobu«,

»Sharaku« und »Japanischem Holzschnitt« in Friedrich Succos

»Toyokuni« ein viertes folgen lassen, das an Inhalt und Ausstattung jenen

drei Büchern nicht nachsteht.

Der erste Band gibt eine Darstellung von des Künstlers Leben

und Wirksamkeit.

Toyokuni I., der 1768 geborene Sohn eines Holzschnitzers in

Yedo, lernte zuerst bei Toy oharu I., dessen Vornamen Utagawa er über-

nahm. Wie dieser schuf er zuerst Ukiye, das sind volkstümliche Bilder-

bogen, figürliche Szenen in geräumigen Landschaften. Dabei bediente er

sich nach dem Vorbild seines Lehrers der europäischen Perspektive, die

er aber um die Mitte der achtziger Jahre, als die künstlerische Laufbahn

Toyoharus ihr Ende fand, zugunsten des nationalen Stiles aufgab. Am

Ende dieses Jahrzehnts erfreute er sich bereits eines solchen Rufes, daß

von damals an seine Arbeiten im Verlage des berühmten Ichibei er-

schienen. Das Jahr 1790 ist in der Geschichte des japanischen Farbholz-

Wind, der den Zweig bewegt, und eigentlich der Kobold des ganzen

Naturspieles selbst, ist in einer libellenhaft auf- und niederschwebenden

Elfe verkörpert, deren grazile Beweglichkeit auch der geringsten Schwere

noch spottet. Oder eine überschlanke Elfe lugt kindlich gespannt in das

Helmblatt des Eisenhutes, in das eine übermütige Gesellschaft mit den

Griffelpferdchen kutschiert. »Der Schlemmer«, gemächlich in die Blüte

gebettet, holt sich eine hochgestielte Stempelnarbe nieder, um den Seim

daraus zu saugen. Sehnsuchtsvoll, doch aussichtslos rüsselt ein Räupchen

daneben nach dem gleichen Genüsse. Im »Raupenprinzen« spielt sich

Hede von Trapp, Erstes Blatt der Folge »Phantom einer Orchidee«.

Radierung.

eine Buffoszene auf dem Pflanzenblatte ab, und das Schlußblatt steigert

sich zur Apotheose auf die unvergleichliche Grazie der Elfentänzerin.

Nur eine kleine Auswahl der bestehenden Platten aus diesem

Motivenbereiche sind in der Publikation zusammengefaßt. In ihnen allen

strebt die Künstlerin mit Erfolg eine dekorativ disponierende Flächen-

komposition an, eine klare Pointierung des Vorganges und knapp akzen-

tuierte Charakteristik der Gestalten.

Die zweite Folge der Radierungen bringt eine der ungewöhn-

lichsten Gaben, die Künstlerhand bescherte. Die durchwegs datierte Folge

begleitet den Todeskampf einer Orchidee. Mit der teilnahmsvollen Uner-

bittlichkeit, die dem Forscher wie dem Künstler eigen, folgen Aug und

Griffel durch Tage hindurch dem Phänomen des Sterbens. Am 25. De-

zember 1912 stand die Blüte in königlicher Pracht gestrafft vor der

Künstlerin. Wie ein Reflexbild auf der Spiegelfläche, so unwirklich und

so getreu kehrt ihr Bild im Drucke wieder. Die Freude an der kostbaren

Erscheinung ließ die Künstlerin kein Härchen und kein Äderchen über-

sehen in liebevollem Erfassen. Über eine Woche behält die Blüte ihre

Frische. Doch eines Tages ist die Kraft der Zellen erschöpft. Der Turgor

schwindet und die bräutlich weitgespannten Blütenblätter sinken welk in

sich zusammen. Diesen Zustand gibt die Platte vom 1. Jänner 1913. Nun

bringt jeder Tag ein neues Bild unaufhaltsamen Verfalles. Am 2. Jänner

starrt die Narbe wie ein im Entsetzen aufgerissenes, doch schon ge-

brochenes Auge aus dem Grunde der Blüte, umgeben von den ver-

krampften Blättern. Am 3. Jänner fand die Künstlerin ein Greisenbild,

mumienhaft und unbehilflich. Und am vierten Tage endlich ein Gespenst.

Unheimlich fremd starren die eingetrockneten Blätter ihr entgegen und

lassen die ursprüngliche Form kaum ahnen.

Streng blieb auch bei dieser Schöpfung Hede von Trapp im

Rahmen ihres Stiles. Mit keinerlei Mitteln der Illusionserweckung, der

Stimmungssuggestion färbt sie lyrisch oder dramatisch ihr exaktes

Schauen. So schuf sie das Phänomen des Todes. Es ist erschütternd

genug an sich, auch bei einer bewußtseinslosen Blüte.

Die Folge der Lithographien bringt ausschließlich Schöpfungen

aus dem Jahre 1913. Es sind Traumgestalten ihrer Phantasie. Sie haben

nichts vorzustellen, nichts zu tun als nur zu »sein«. Aber sie mögen so

schlank, so seltsam, so prächtig vor der Künstlerin aufgestanden sein,

daß diese nach einem Mittel suchen mußte, das ihr gestattete, die größte

Schmuckfähigkeit zu entfalten. Gesteigerter noch als sie es in ihren kost-

baren, farbigen Federzeichnungen auf Pergament vermag. Und dabei

gelangte sie zur Ausnützung des unvermittelten Kontrastes von Schwarz

und Weiß. Aus dem schwarz eingewalzten Stein wird mit dem Diamant

das Weiß herausgeholt. Punkt um Pünktchen, Linie und Strich; bald dicht

gehäuft, bald gelockert und zerstreut — solange, .bis es, zu prunkvoller

Form sich schließend, sinnvoll aus dem tiefschwarzen Grunde leuchtet.

Die unerschöpflich scheinende produktive Kraft der Frau Hede

von Trapp hat aber in ihren bildlichen Werken allein nicht Genüge ge-

funden. Noch bevor sich die Künstlerin der Zeichnung zuwandte, war sie

schriftstellerisch tätig. Und auch während der kurzen Zeit, in der sie ihre

bildnerische Begabung von den ersten Versuchen bis zur nun erreichten

Stufe entwickelte, ist die Dichterin nicht untätig geblieben. Das bezeugen

die mit den graphischen Werken gleichzeitig im Horen-Verlag erschie-

nenen dichterischen Publikationen. Ein Buch »Gedichte«, »Weg der

Wandlungen«, ein Märchen, »Chinoiserie«, drei in chinesischem Geiste

empfundene Geschichten, und der historische Roman »O süß Jerusalem«

sind aus dem Ergebnis der letzten Jahre gefällt. Abgesehen von deren

sachlicher Würdigung seitens Berufener verdienen sie auch an dieser

Stelle aus zwei Gründen besondere Erwähnung. Einerseits ist hin-

sichtlich ihrer buchmäßigen Ausgestaltung die Absicht maßgebend ge-

wesen, den werkmäßigen Anforderungen des Bibliophilen an Druck und

Fassung zu entsprechen, andrerseits enthalten die je 25 Exemplare der

Vorzugsausgabe jedes Werkes je eine Originalradierung, die dem Geist

des Werkes auch in bildlicher Form Ausdruck zu geben sucht.

Die Künstlerin, die sich in allen ihren Werken an die Empfänglich-

keit höchst entwickelter Geschmackskultur wendet, ist Österreicherin. Als

Tochter eines österreichischen Fregattenkapitäns in Pola geboren, vereinen

sich in ihrer Deszendenz die Persönlichkeit schaffenden Werte alten

Adels mit der prädestinierenden Wirkung ererbten Künstlerblutes, da

Hede von Trapp mütterlicherseits der Künstlerfamilie der Nahl aus der

Umgebung von Kassel entstammt, die noch vor hundert Jahren ein hohes

Ansehen genoß. Die Entwicklungsjahre verbrachte Hede von Trapp in

Wien, und seit zwei Jahren lebt sie in Berlin, um sich in stiller Zurück-

gezogenheit ganz ihrem Schaffen widmen zu können. Doch scheint es,

daß der Gast in Berlins Gartenvorstadt nicht lange unbemerkt geblieben

ist und daß die ungestüm in die herrschende Position drängende Kapitale .

deutschen Geistes sich anschickt, in Würdigung und Ehrung dieser

Künstlerin der Heimat voranzueilen. Ludwig Steinmetz.

Friedrich Succo, Toyokuni und seine Zeit.

I. Bd. Mit 153 Abbildungen und 60 Farbentafeln. 1913.

II. Bd. Mit 19 Tafeln. 1914. München, R. Piper & Co.

Der rührige, vielseitige Verlag hat den drei bereits von ihm aus-

gegebenen Werken über die Kunst Japans: Julius Kurths »Harunobu«,

»Sharaku« und »Japanischem Holzschnitt« in Friedrich Succos

»Toyokuni« ein viertes folgen lassen, das an Inhalt und Ausstattung jenen

drei Büchern nicht nachsteht.

Der erste Band gibt eine Darstellung von des Künstlers Leben

und Wirksamkeit.

Toyokuni I., der 1768 geborene Sohn eines Holzschnitzers in

Yedo, lernte zuerst bei Toy oharu I., dessen Vornamen Utagawa er über-

nahm. Wie dieser schuf er zuerst Ukiye, das sind volkstümliche Bilder-

bogen, figürliche Szenen in geräumigen Landschaften. Dabei bediente er

sich nach dem Vorbild seines Lehrers der europäischen Perspektive, die

er aber um die Mitte der achtziger Jahre, als die künstlerische Laufbahn

Toyoharus ihr Ende fand, zugunsten des nationalen Stiles aufgab. Am

Ende dieses Jahrzehnts erfreute er sich bereits eines solchen Rufes, daß

von damals an seine Arbeiten im Verlage des berühmten Ichibei er-

schienen. Das Jahr 1790 ist in der Geschichte des japanischen Farbholz-