Zu den Reliefs des Paduaner Pokals lassen sich

vorläufig keine Analogien in der Kleinplastik oder

Graphik feststellen, außer bei einem einzigen Stück,

nämlich der Darstellung der Salome mit dem Haupte

des Johannes vor König Herodes; diese reproduziert

im Gegensinne eine in zwei Varianten im Berliner

Kaiser Friedrich-Museum vorhandene Bronzeplakette,

welche Molinier1 und Voege2 für französisch vom Ende

des XV. Jahrhunderts erklären. Und als französisch

auf Grund der Inschriften erkannte auch schon Gonzati

die Paduaner Muschelreliefs. Einen weiteren Beweis

für die französische Herkunft bietet auch der Vergleich

derselben mit der stilistisch verwandten schönen Bronze-

plakette, die früher bei Spitzer war (Molinier a. a. 0.,

II,Nr. 739 mit Abb.) und die laut Inschrift die Halbfiguren

von »PIERRE : DE PROVVENCE : ET : LA BELLE:

MAGVELONNE« zeigt, ein französisches reizvolles

Gegenstück zu dem bekannten Liebespaarbild im

Museum von Gotha.

Die Frage nach dem Schnitzer der Muschelreliefs

der beiden Pokale zu Raudnitz und Budapest, die sich

sowohl stilistisch als auch durch die Sprache der

Inschriften von denen des Paduaner Pokals unter-

scheiden, wollen wir für kurze Zeit zurückstellen, um

noch zwei weitere Goldschmiedearbeiten — allerdings

ohne Muschelreliefs — zu betrachten, die ich derselben

Nürnberger Werkstätte zuschreibe.

Schon Marc Rosenberg, dem wir die erste

Zusammenstellung des Raudnitzer mit dem Budapester

Pokal verdanken, hat darauf hingewiesen, daß sich im

Aschaffenburger Codex, für den Terey3 die Bezeichnung:

»Der Hallesche Domschatz«*wählte, unter den daselbst

abgebildeten Goldschmiedearbeitenein Ciboriumbefin-

det, das stilistisch und auch künstlerisch auf das engste

mit den beiden obengenannten Werken zusammenhängt.

Er hat es nach einer alten Lithographie Hefners aus

dem Jahre 1830 abgebildet, hier bringe ich eine neue

genauere Reproduktion nach einerkürzlich hergestellten

Photographie (von Sambacher in Aschaffenburg, Abb. 14),

die tatsächlich eine überraschende Übereinstimmung

mit dem Raudnitzer und dem Budapester Pokal erweist,

»welche mehr als ein gemeinschaftlicher Schulcharakter

zu sein scheint« (Rosenberg). Ich verweise auf das

geschwungene, gegossene und sorgfältig ziselierte

Astwerk, auf die eigenartige Treibarbeit des Blattwerkes,

dann auf dessen Verwendung am Ansatz derCuppa, auf

die Deckelbekrönung, denBlattfries unterdenreligiösen

Reliefs, die eng nebeneinander gesetzten Buckelungen

und endlich auf die Bildung und die Typen der menschlichen Figuren. Daß dieser Pokal, der ein Nürnberger

Werk war, unter dem Einfluß Dürers entstand, beweisen die getriebenen Passionsszenen an der Cuppa, die

stilistisch und ikonographisch an des Meisters Blätter erinnern. Man vergleiche zum Beispiel die zusammengesunkene

Maria auf dem Kreuzigungsrelief mit der entsprechenden Figur in der großen Passion (B. 11). Dann ist auf

den Christustypus zu achten. Der lustige Puttenfries auf dem Deckel ist wohl nicht denkbar ohne Beeinflussung

Pß

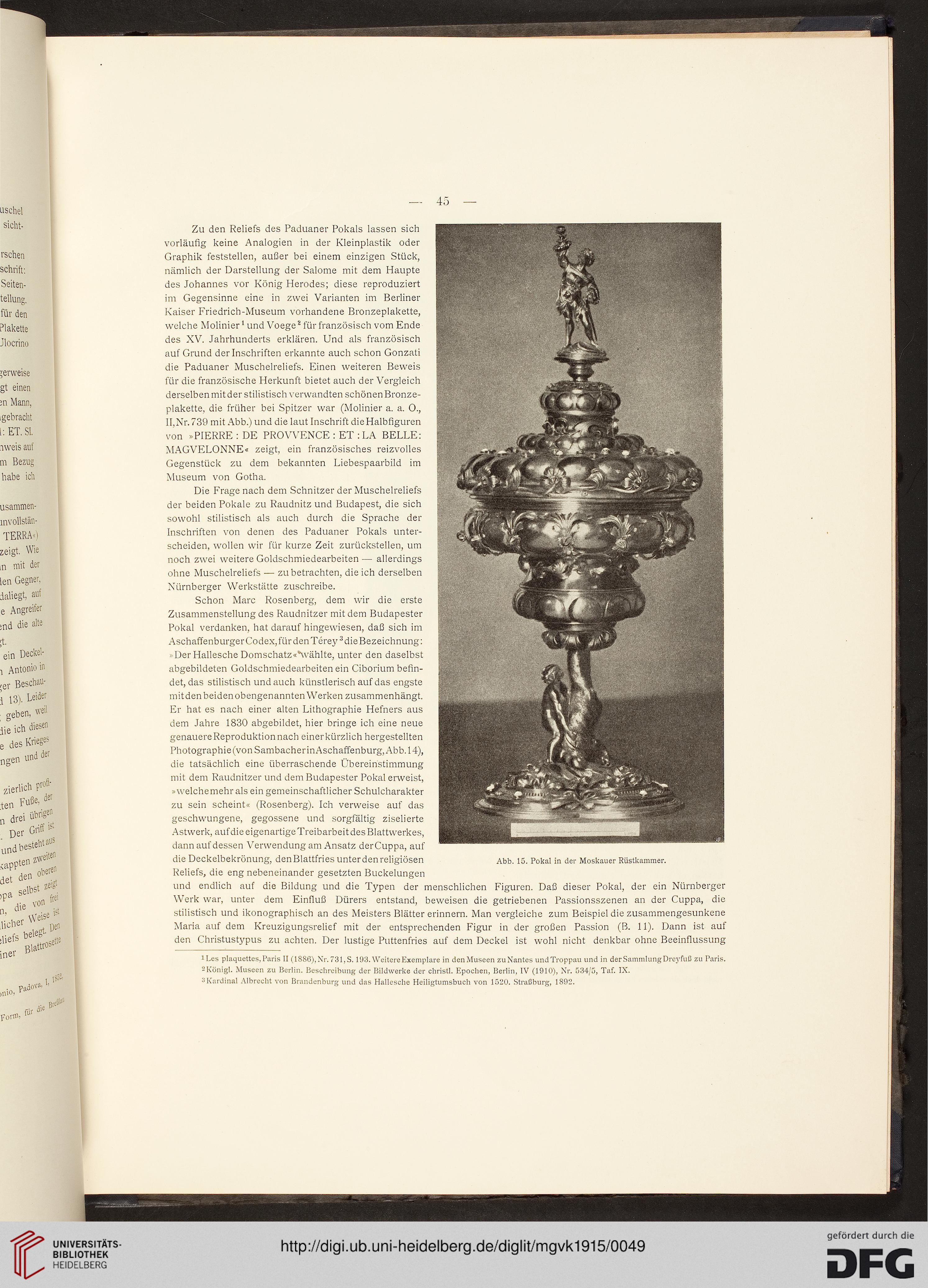

Abb. 15. Pokal in der Moskauer Rüstkammer.

iLes plaquettes, Paris II (1886), Xr. 731, S. 193. Weitere Exemplare in denMuseen zuNantes undTroppau und in der Sammlung Dreyfuß zu Paris.

SKönigl. Museen zu Berlin. Beschreibung der Bildwerke der cliristl. Epochen, Berlin, IV (1910), Nr. 534/5, Taf. IX.

3 Kardinal Albrecht von Brandenburg und das Hallesche Heiligtumsbuch von 1520. Straßburg, 1892.

vorläufig keine Analogien in der Kleinplastik oder

Graphik feststellen, außer bei einem einzigen Stück,

nämlich der Darstellung der Salome mit dem Haupte

des Johannes vor König Herodes; diese reproduziert

im Gegensinne eine in zwei Varianten im Berliner

Kaiser Friedrich-Museum vorhandene Bronzeplakette,

welche Molinier1 und Voege2 für französisch vom Ende

des XV. Jahrhunderts erklären. Und als französisch

auf Grund der Inschriften erkannte auch schon Gonzati

die Paduaner Muschelreliefs. Einen weiteren Beweis

für die französische Herkunft bietet auch der Vergleich

derselben mit der stilistisch verwandten schönen Bronze-

plakette, die früher bei Spitzer war (Molinier a. a. 0.,

II,Nr. 739 mit Abb.) und die laut Inschrift die Halbfiguren

von »PIERRE : DE PROVVENCE : ET : LA BELLE:

MAGVELONNE« zeigt, ein französisches reizvolles

Gegenstück zu dem bekannten Liebespaarbild im

Museum von Gotha.

Die Frage nach dem Schnitzer der Muschelreliefs

der beiden Pokale zu Raudnitz und Budapest, die sich

sowohl stilistisch als auch durch die Sprache der

Inschriften von denen des Paduaner Pokals unter-

scheiden, wollen wir für kurze Zeit zurückstellen, um

noch zwei weitere Goldschmiedearbeiten — allerdings

ohne Muschelreliefs — zu betrachten, die ich derselben

Nürnberger Werkstätte zuschreibe.

Schon Marc Rosenberg, dem wir die erste

Zusammenstellung des Raudnitzer mit dem Budapester

Pokal verdanken, hat darauf hingewiesen, daß sich im

Aschaffenburger Codex, für den Terey3 die Bezeichnung:

»Der Hallesche Domschatz«*wählte, unter den daselbst

abgebildeten Goldschmiedearbeitenein Ciboriumbefin-

det, das stilistisch und auch künstlerisch auf das engste

mit den beiden obengenannten Werken zusammenhängt.

Er hat es nach einer alten Lithographie Hefners aus

dem Jahre 1830 abgebildet, hier bringe ich eine neue

genauere Reproduktion nach einerkürzlich hergestellten

Photographie (von Sambacher in Aschaffenburg, Abb. 14),

die tatsächlich eine überraschende Übereinstimmung

mit dem Raudnitzer und dem Budapester Pokal erweist,

»welche mehr als ein gemeinschaftlicher Schulcharakter

zu sein scheint« (Rosenberg). Ich verweise auf das

geschwungene, gegossene und sorgfältig ziselierte

Astwerk, auf die eigenartige Treibarbeit des Blattwerkes,

dann auf dessen Verwendung am Ansatz derCuppa, auf

die Deckelbekrönung, denBlattfries unterdenreligiösen

Reliefs, die eng nebeneinander gesetzten Buckelungen

und endlich auf die Bildung und die Typen der menschlichen Figuren. Daß dieser Pokal, der ein Nürnberger

Werk war, unter dem Einfluß Dürers entstand, beweisen die getriebenen Passionsszenen an der Cuppa, die

stilistisch und ikonographisch an des Meisters Blätter erinnern. Man vergleiche zum Beispiel die zusammengesunkene

Maria auf dem Kreuzigungsrelief mit der entsprechenden Figur in der großen Passion (B. 11). Dann ist auf

den Christustypus zu achten. Der lustige Puttenfries auf dem Deckel ist wohl nicht denkbar ohne Beeinflussung

Pß

Abb. 15. Pokal in der Moskauer Rüstkammer.

iLes plaquettes, Paris II (1886), Xr. 731, S. 193. Weitere Exemplare in denMuseen zuNantes undTroppau und in der Sammlung Dreyfuß zu Paris.

SKönigl. Museen zu Berlin. Beschreibung der Bildwerke der cliristl. Epochen, Berlin, IV (1910), Nr. 534/5, Taf. IX.

3 Kardinal Albrecht von Brandenburg und das Hallesche Heiligtumsbuch von 1520. Straßburg, 1892.