mBSbL

■■■■■■^H

,De'-sch

auser <;•

tSchen

in-Das

mit

17

;;verpunkt,

kunS dieses

so auf, £***

Stellen- mit sein»

• m der die Einhe!t

bauen. Tatsächlich

^e,ter ausgebaut

dle Landschaft so

usetzen. Die Leich-

wendige Handlung

lle Freude an den,

hnen konnte, desto

Ht sein. Das führte

:sto mehr Zustand-

t »HeiligenNacht..

bildet. Aber in der

,re kleiner, preziöser

ist die Schilderung,

: eine solche Szene

:stellt worden, und

:n Personen wären

ezwungen. Von all

: das Zuständliche,

:u tun haben. Man

'ürmchen darstellt

s fortgeschrittenen

organisches Ganze

bindet, lebenswahr

osphäre erst «'eist

dingt es, ein Motiv

Farben, ihre Ver-

mehr nur neben-

im Leben haben.

rpaccio, so stark

■ Valeurs in **

* Per5Pe R unr-

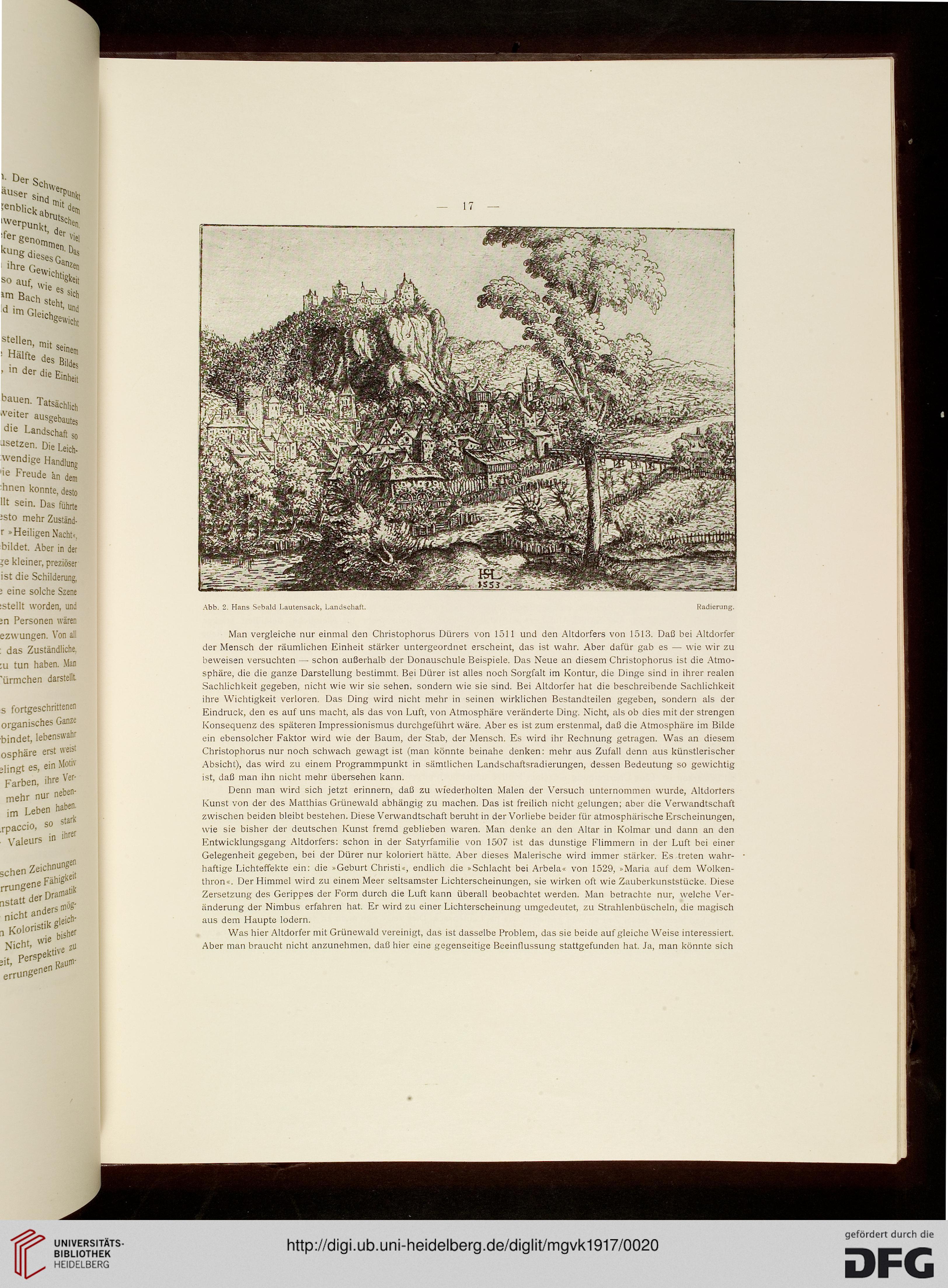

Abb. 2. Hans Sebald Lautensack, Landschaft. Radierung.

Man vergleiche nur einmal den Christophorus Dürers von 1511 und den Altdorfers von 1513. Daß bei Altdorfer

der Mensch der räumlichen Einheit stärker untergeordnet erscheint, das ist wahr. Aber dafür gab es — wie wir zu

beweisen versuchten — schon außerhalb der Donauschule Beispiele. Das Neue an diesem Christophorus ist die Atmo-

sphäre, die die ganze Darstellung bestimmt. Bei Dürer ist alles noch Sorgfalt im Kontur, die Dinge sind in ihrer realen

Sachlichkeit gegeben, nicht wie wir sie sehen, sondern wie sie sind. Bei Altdorfer hat die beschreibende Sachlichkeit

ihre Wichtigkeit verloren. Das Ding wird nicht mehr in seinen wirklichen Bestandteilen gegeben, sondern als der

Eindruck, den es auf uns macht, als das von Luft, von Atmosphäre veränderte Ding. Nicht, als ob dies mit der strengen

Konsequenz des späteren Impressionismus durchgeführt wäre. Aber es ist zum erstenmal, daß die Atmosphäre im Bilde

ein ebensolcher Faktor wird wie der Baum, der Stab, der Mensch. Es wird ihr Rechnung getragen. Was an diesem

Christophorus nur noch schwach gewagt ist (man könnte beinahe denken: mehr aus Zufall denn aus künstlerischer

Absicht), das wird zu einem Programmpunkt in sämtlichen Landschaftsradierungen, dessen Bedeutung so gewichtig

ist, daß man ihn nicht mehr übersehen kann.

Denn man wird sich jetzt erinnern, daß zu wiederholten Malen der Versuch unternommen wurde, Altdorfers

Kunst von der des Matthias Grünewald abhängig zu machen. Das ist freilich nicht gelungen; aber die Verwandtschaft

zwischen beiden bleibt bestehen. Diese Verwandtschaft beruht in der Vorliebe beider für atmosphärische Erscheinungen,

wie sie bisher der deutschen Kunst fremd geblieben waren. Man denke an den Altar in Kolmar und dann an den

Entwicklungsgang Altdorfers: schon in der Satyrfamilie von 1507 ist das dunstige Flimmern in der Luft bei einer

Gelegenheit gegeben, bei der Dürer nur koloriert hätte. Aber dieses Malerische wird immer stärker. Es treten wahr-

haftige Lichteffekte ein: die »Geburt Christi«, endlich die »Schlacht bei Arbela« von 1529, »Maria auf dem Wolken-

thron«. Der Himmel wird zu einem Meer seltsamster Lichterscheinungen, sie wirken oft wie Zauberkunststücke. Diese

Zersetzung des Gerippes der Form durch die Luft kann überall beobachtet werden. Man betrachte nur, welche Ver-

änderung der Nimbus erfahren hat. Er wird zu einer Lichterscheinung umgedeutet, zu Strahlenbüscheln, die magisch

aus dem Haupte lodern.

Was hier Altdorfer mit Grünewald vereinigt, das ist dasselbe Problem, das sie beide auf gleiche Weise interessiert.

Aber man braucht nicht anzunehmen, daß hier eine gegenseitige Beeinflussung stattgefunden hat. Ja, man könnte sich