■■HB

len 2u^m

"ei Sor8SmP°Siti»«

eVvies,ch« an

^Jnis.De leAste

che Uu^s sr

Ar:-

'ei Z.vWen. Der erste

ien. Der größere Teil

Jas Gegenständliche:

, schlanke, ziemlich

Idyllische beherrscht

> aber unverkennbar,

'r romantischer wird

is an; aber sie fallen

, die Lautensack für

wird hinfällig, wenn

:n jetzt zur alleinigen

Felsgegenden übet,

ne an die BLattfläche

en. Es zeigt sich die

ineinander, als hätte

ie Felsen, die Felser

e Baum- und Felsen-

eingehen und sie zu

r B. 45-B.50.Jene

lischer Landschaften

je der Hintergrund-

Durchlaß aufB.«

:h«e das Gestrüpp'»

fisch seine Arme.

iger.

.andskn^., ^ ,

21

IOSE,PH CVM 1F.SV KTA\/J\1A IN /^GYPTVAA FVCilT MATTHAI . H

Un"S" ; bat ^

kort'

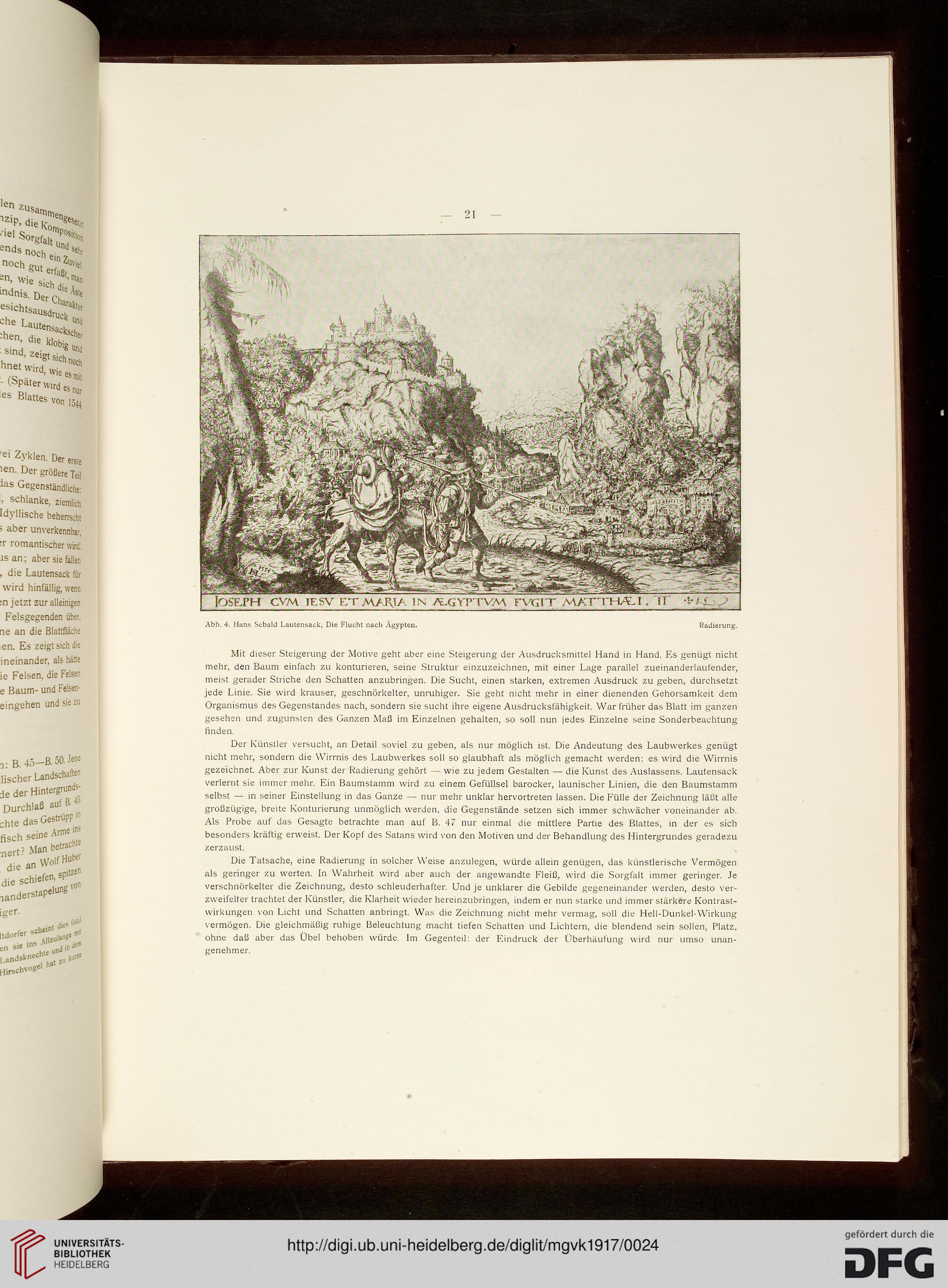

Abb, 4. Hans Sobald Lautensack, Die Flucht nach Ägypten. Radierung.

Mit dieser Steigerung der Motive geht aber eine Steigerung der Ausdrucksmittel Hand in Hand. Es genügt nicht

mehr, den Baum einfach zu konturieren, seine Struktur einzuzeichnen, mit einer Lage parallel zueinanderlaufender,

meist gerader Striche den Schatten anzubringen. Die Sucht, einen starken, extremen Ausdruck zu geben, durchsetzt

jede Linie. Sie wird krauser, geschnörkelter, unruhiger. Sie geht nicht mehr in einer dienenden Gehorsamkeit dem

Organismus des Gegenstandes nach, sondern sie sucht ihre eigene Ausdrucksfähigkeit. War früher das Blatt im ganzen

gesehen und zugunsten des Ganzen Maß im Einzelnen gehalten, so soll nun jedes Einzelne seine Sonderbeachtung

finden.

Der Künstler versucht, an Detail soviel zu geben, als nur möglich ist. Die Andeutung des Laubwerkes genügt

nicht mehr, sondern die Wirrnis des Laubwerkes soll so glaubhaft als möglich gemacht werden: es wird die Wirrnis

gezeichnet. Aber zur Kunst der Radierung gehört — wie zu jedem Gestalten — die Kunst des Auslassens. Lautensack

verlernt sie immer mehr. Ein Baumstamm wird zu einem Gefüllsel barocker, launischer Linien, die den Baumstamm

selbst — in seiner Einstellung in das Ganze — nur mehr unklar hervortreten lassen. Die Fülle der Zeichnung läßt alle

großzügige, breite Konturierung unmöglich werden, die Gegenstände setzen sich immer schwächer voneinander ab.

Als Probe auf das Gesagte betrachte man auf ß. 47 nur einmal die mittlere Partie des Blattes, in der es sich

besonders kräftig erweist. Der Kopf des Satans wird von den Motiven und der Behandlung des Hintergrundes geradezu

zerzaust.

Die Tatsache, eine Radierung in solcher Weise anzulegen, würde allein genügen, das künstlerische Vermögen

als geringer zu werten. In Wahrheit wird aber auch der angewandte Fleiß, wird die Sorgfalt immer geringer. Je

verschnörkelter die Zeichnung, desto schleuderhafter. Und je unklarer die Gebilde gegeneinander werden, desto ver-

zweifelter trachtet der Künstler, die Klarheit wieder hereinzubringen, indem er nun starke und immer stärkere Kontrast-

wirkungen von Licht und Schatten anbringt. Was die Zeichnung nicht mehr vermag, soll die Hell-Dunkel-Wirkung

vermögen. Die gleichmäßig ruhige Beleuchtung macht tiefen Schatten und Lichtern, die blendend sein sollen, Platz,

ohne daß aber das Übel behoben würde. Im Gegenteil: der Eindruck der Überhäufung wird nur umso unan-

genehmer.

len 2u^m

"ei Sor8SmP°Siti»«

eVvies,ch« an

^Jnis.De leAste

che Uu^s sr

Ar:-

'ei Z.vWen. Der erste

ien. Der größere Teil

Jas Gegenständliche:

, schlanke, ziemlich

Idyllische beherrscht

> aber unverkennbar,

'r romantischer wird

is an; aber sie fallen

, die Lautensack für

wird hinfällig, wenn

:n jetzt zur alleinigen

Felsgegenden übet,

ne an die BLattfläche

en. Es zeigt sich die

ineinander, als hätte

ie Felsen, die Felser

e Baum- und Felsen-

eingehen und sie zu

r B. 45-B.50.Jene

lischer Landschaften

je der Hintergrund-

Durchlaß aufB.«

:h«e das Gestrüpp'»

fisch seine Arme.

iger.

.andskn^., ^ ,

21

IOSE,PH CVM 1F.SV KTA\/J\1A IN /^GYPTVAA FVCilT MATTHAI . H

Un"S" ; bat ^

kort'

Abb, 4. Hans Sobald Lautensack, Die Flucht nach Ägypten. Radierung.

Mit dieser Steigerung der Motive geht aber eine Steigerung der Ausdrucksmittel Hand in Hand. Es genügt nicht

mehr, den Baum einfach zu konturieren, seine Struktur einzuzeichnen, mit einer Lage parallel zueinanderlaufender,

meist gerader Striche den Schatten anzubringen. Die Sucht, einen starken, extremen Ausdruck zu geben, durchsetzt

jede Linie. Sie wird krauser, geschnörkelter, unruhiger. Sie geht nicht mehr in einer dienenden Gehorsamkeit dem

Organismus des Gegenstandes nach, sondern sie sucht ihre eigene Ausdrucksfähigkeit. War früher das Blatt im ganzen

gesehen und zugunsten des Ganzen Maß im Einzelnen gehalten, so soll nun jedes Einzelne seine Sonderbeachtung

finden.

Der Künstler versucht, an Detail soviel zu geben, als nur möglich ist. Die Andeutung des Laubwerkes genügt

nicht mehr, sondern die Wirrnis des Laubwerkes soll so glaubhaft als möglich gemacht werden: es wird die Wirrnis

gezeichnet. Aber zur Kunst der Radierung gehört — wie zu jedem Gestalten — die Kunst des Auslassens. Lautensack

verlernt sie immer mehr. Ein Baumstamm wird zu einem Gefüllsel barocker, launischer Linien, die den Baumstamm

selbst — in seiner Einstellung in das Ganze — nur mehr unklar hervortreten lassen. Die Fülle der Zeichnung läßt alle

großzügige, breite Konturierung unmöglich werden, die Gegenstände setzen sich immer schwächer voneinander ab.

Als Probe auf das Gesagte betrachte man auf ß. 47 nur einmal die mittlere Partie des Blattes, in der es sich

besonders kräftig erweist. Der Kopf des Satans wird von den Motiven und der Behandlung des Hintergrundes geradezu

zerzaust.

Die Tatsache, eine Radierung in solcher Weise anzulegen, würde allein genügen, das künstlerische Vermögen

als geringer zu werten. In Wahrheit wird aber auch der angewandte Fleiß, wird die Sorgfalt immer geringer. Je

verschnörkelter die Zeichnung, desto schleuderhafter. Und je unklarer die Gebilde gegeneinander werden, desto ver-

zweifelter trachtet der Künstler, die Klarheit wieder hereinzubringen, indem er nun starke und immer stärkere Kontrast-

wirkungen von Licht und Schatten anbringt. Was die Zeichnung nicht mehr vermag, soll die Hell-Dunkel-Wirkung

vermögen. Die gleichmäßig ruhige Beleuchtung macht tiefen Schatten und Lichtern, die blendend sein sollen, Platz,

ohne daß aber das Übel behoben würde. Im Gegenteil: der Eindruck der Überhäufung wird nur umso unan-

genehmer.